В «августиновском» каноне, построенном на аналогии человеческого тела и ковчега, фигурируют те же отношения, но 1:10 соответствует не отношению лица к высоте тела, а отношению толщины тела от пупа до крестца, тогда как 1:6 есть уже не отношение ступни к человеческому росту, а отношение ширины тела «от одного бока до другого» ко всему росту человека.

Дело от этого, однако, не меняется: антропоморфная интерпретация числовых отношений могла варьироваться, но отношения 1:6 и 1:10 держались стойко. А должны были они держаться стойко потому, что оба числа — 6 и 10 — были основами шестеричной и десятичной системы счисления. И если вспомнить, какие глубокие и давние традиции лежат в основе счисления по десяткам и дюжинам в разных областях человеческого быта и материальной культуры, что числа 10 и 6 — в основе всех старых единиц измерения и всей системы мер, то нетрудно понять внимание Альберти именно к этим числам, коль скоро он стремился установить количественную связь частей в художественном организме и по любой из них «размерить все прочие». То человеческое тело, которое было построено на основе «совершенных» чисел 6 и 10, служило наиболее удобным средством наглядно и осязательно выразить эти связи, «размеритьчасти», безотносительно к натуральной правдивости этого тела и безотносительно к его художественно-скульптурным достоинствам. «Ковчег» или «человеческое тело» выступали в этом отношении на равных правах.

А что канон человеческого тела, положенный Альберти в основу его архитектурных пропорций, не был скульптурным каноном, явствует из его сопоставления с данными трактата «О статуе».19 Здесь расстояние «от пупа до поясницы», соответствующее расстоянию «от пупа до чресл» в трактате «О зодчестве», определяется уже не в Уш, а в 7/во человеческого роста, то есть на Уго больше, чем в последнем трактате.20 К сожалению, вторую величину, ширину человека «от одного бока до другого», мы не имеем возможности сравнить с каноном скульптурным. Однако и первого сопоставления достаточно, чтобы убедиться в разнице обоих канонов.

Вернемся теперь к определению Альберти: «здание есть как бы живое существо, создавая которое, следует подражать природе». После всего сказанного с полной отчетливостью проступает вся значительность этого «как бы — velutb. Архитектурный организм есть организм sui generis и определение архитектурного произведения как организма есть определение по аналогии. Следовательно, и принципы «подражания природе» нельзя понимать как воспроизведение в архитектуре закономерностей какого-либо природного прототипа, в частности человека.

Но исчерпывается ли понятие органического понятием такой связи частей, которая позволяет по одной из них «размерить все прочие»? Разумеется нет, так как в той же мере это имеет место в катапультах, все части которых рассчитываются по длине стрелы, выпускаемой ими, или в баллистах, которые пропорционируются сообразно величине метаемых ими камней.21,7) Правда, Альберти рассматривал и машины как своего рода организмы: «Машины, — говорит он, — как живые существа, имеют очень сильные руки и передвигают грузы почти так же, как мы сами двигали бы эти грузы. Поэтому необходимо и в машинах подражать тем движениям членов и сухожилий, которыми мы пользуемся, бросая, толкая, таща, перенося». Однако Альберти был художник, а потому знал, что органическое в искусстве отличается от механического так, как отличается живое от мертвого.

Живое произведение искусства отличается от мертвого тем, что в нем наряду с моментом «необходимости» есть момент «свободы». Живая линия отличается от линии, проведенной по линейке, тем, что в каждой точке она вольна пойти не так, а иначе, и вместе с тем обладает такой внутренней убедительностью, которая вынуждает нас признать, что мастер мог повести ее только так, а не иначе. Если бы этого не было, возможны были бы рецепты в искусстве, по одной части можно было бы механически размерить все прочие. Следовательно, в понятии организма есть нечто большее, чем простое модульное соответствие частей.

Альберти это глубоко чувствовал, и его живое чувство органического нашло свое блестящее, скажем смело, классическое выражение в том его учении, которое, на первый взгляд, кажется несовместимым с концепцией художественного организма. Имею в виду его учение о pulchrum и ornamentum, красоте и украшении.

Архитектурное произведение есть организм или «как бы организм». На первый взгляд, как связать с этим утверждением Альберти его же различение «красоты» и «украшения»? «Украшение есть как бы некий вторичный свет красоты или, так сказать, ее дополнение », тогда как красота есть «нечто присущее и прирожденное телу», нечто «разлитое по всему телу в той мере, в какой оно прекрасно». «Украшение» имеет скорее природу «присоединяемого», чем «прирожденного». Не следует ли отсюда, что извне привходящее «украшение» является чем-то неорганическим, и каким образом тогда с этим связать определение красоты как такого совершенства, к которому нельзя ничего ни прибавить, ни убавить и в котором ничего нельзя изменить, не сделав хуже. Если к красоте нельзя ничего прибавить, то «украшение», будучи «прибавлением», не только излишне, но вредно, ибо делает красивый предмет хуже. А между тем, по тому же Альберти, постройка, в которой нет украшений, будет «ошибочной».

В ответ на это прежде всего следует указать, что граница между красотой и украшением не является столь уж резкой. Альберти говорит: «Что такое красота и украшение и чем они между собою разнятся, мы, пожалуй, отчетливее поймем чувством, чем я могу изъяснить словами». Во-вторых, латинское ornamentum вовсе не имеет значения «внешней прикрасы». «Украшения» вовсе не являются «лишней» неорганической частью произведения; разница между «красотой» и «украшением» есть, как мы увидим, разница между двумя видами органических частей.

Наконец, в книге IX имеется одно место, которое позволяет точнее определить «красоту» и «украшение». Оно гласит: «Всетри измерения тела мы сочетаем на основании чисел, которые либо присущи самим гармониям, либо почерпнуты откуда-нибудь еще по строгому и верному правилу ». Примером первых служит разложение октавы на квинту и кварту, дуодецимы на октаву и квинту и т. д.; к этой же категории относятся диагональ квадрата, куба и пр. Примером для второго случая является пользование арифметическим, геометрическим и музыкальным средним, то есть

Это различение двух видов «ограничения сторон», finitio, несомненно стоит в теснейшей связи с различением «красоты» как чего-то «присущего и прирожденного телу», «разлитого по всему телу», и «украшения» как чего-то «присоединяемого» и привходящего, то есть с различением существенного и акцидентального. В одном случае вместе с самим телом даны некоторые внутренние соотношения, подобно тому, как если нам дан треугольник, то уже тем самым дано, что сумма его углов равна 2d, или если дан квадрат, то дана и величина его диагонали. С другой стороны, если даны величины а и Ь, то из них самих как таковых не вытекает еще необходимое существо

«соответственное». «Я примечал и видел, — говорит Августин, — что в самых телах одно есть как бы целое и потому прекрасное, а другое — потому, что является подобающим, поскольку оно надлежащим образом к чему-либо приноравливается, подобно части тела к своему целому, подобно обуви к ноге и т. п.». Или: «Прекрасное созерцается и одобряется само по себе, и ему противоположно постыдное и безобразное. Соответственное же, которому противоположно нелепое, как бы связанное, зависит от другого, и о нем мы судим не на основании его самого, но на основании того, с чем оно связано ».

Как явствует из только что цитированной главы «Исповеди», размышления Августина о прекрасном и подобающем относятся к первому, карфагенскому периоду его жизни до окончательного перелома и обращения к христианству. Тогда же он написал две или три не дошедшие до нас книги на эту тему, посвященные римскому ритору Гиерию. В глазах Августина, позднее писавшего «Исповедь», эта пора его жизни была временем, когда он «отвращал трепещущую мысль свою от бестелесной вещи к очертаниям, краскам и вздымающимся величинам». Иными словами, здесь — античная струя в философии Августина, конгениальная Альберти, а не струя средневеково-христианская. Ср. сказанное раннее, с. 66 и след., об отношении Альберти к средневековому платонизму.

На основе только что сказанного становится ясным, почему «украшение» является органической частью целого: оно связано с ним строго определенной закономерностью. Но оно привходит извне, а не вытекает из самого целого как неизбежное его следствие. В этом смысле оно могло быть и могло не быть, оно — акцидентально или «случайно».

Соответствие частей, позволяющее, «взяв любую из них, с точностью размерить все прочие части», далеко не исчерпывает, следовательно, понятие органичности. Такое соответствие может быть и в часовом механизме, и в баллисте, и в катапульте. Такое соответствие исключает творческую свободу художника, поскольку все до мелочей оказывается однозначно предопределенным строением целого. Тогда законы искусства превращаются в рецепты.

Как художник Альберти ощущал все богатство конкретного и всю беспомощность отвлеченных рецептов. «В природе мы не встречаем даже носов, вполне подобных друг другу». Одному нравится девушка «нежная и тонкая», а герою комедии Теренция нравится «бойкая и сочная». «И неужели от того, что одну из них ты предпочтешь другой, — спрашивает Альберти, — ты решишь, что прочие лишены благородной и достойной формы?». «Здание от здания… весьма отличается целью и назначением и… потому эти здания должны быть разнообразными».

Нельзя ли, однако, представить себе дела так, что при всем разнообразии архитектурных форм и невозможности подогнать их под один шаблон, каждый индивидуальный архитектурный организм «с ног до головы», от целого до мельчайших своих частей, есть своя собственная необходимость, свой закон, то есть строится по своему необходимому и только необходимому закону? В этом случае свобода художника ограничивается первым моментом творчества: выбором индивидуального художественного образа — дальше все идет необходимо, как доказательство теоремы; когда такой организм возник, из него необходимо вытекают все правила его построения. Мы можем вовсе не мыслить треугольника, но если мы его мыслим, то его углы неизбежно дадут в сумме два прямых. Из целого с железной необходимостью вытекают все мельчайшие его части.

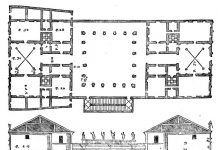

На такую возможность Альберти отвечал решительным «нет», и это «нет» звучит в двух тезисах его трактата. В первой книге Альберти, исходя из аналогии между домом и городом, приходит к выводу: если город — очень большой дом и, наоборот, дом — самый мелкий город, то «отчего не сказать, что и его мельчайшие члены: атриум, ксист, столовая, портик и тому подобное также суть некие жилища?» Такие части целого, будучи связаны с целым, обладают относительной самостоятельностью, как своего рода «целые второго порядка». В этой своей самостоятельности они не вытекают с неумолимой неизбежностью из целого: они сами в известном смысле суть целые. И, во-вторых, со всей решительностью утверждает эту свободу частей, то есть свободу художнйка, различение красоты и украшения.