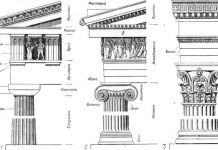

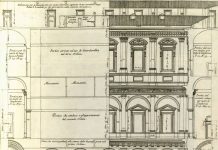

К числу таких выразительных функций ордера относится его роль не только как средства членения стены, но и как средства выразить идею связи между частями — идею, которая, как мы видели в предшествующих главах, была одной из заветнейших мыслей Альберти и лежала в основе его понятия архитектурного организма. Примером такой связи, осуществляемой посредством ордера, может служить башня, описываемая Альберти и рассмотренная нами в главе IV. В этой башне колонны, «приставленные» к стенам нижних ярусов, а, следовательно, по сказанному, создающие в них квазипроемы, перекликаются со сквозными колоннадами верхних ярусов. Без них, говоря словами Альберти, сказанными по другому поводу, взор не будет скользить «тихим и вольным течением» и «умножать наслаждение новым наслаждением от сходства и несходства». Не буду увеличивать число других примеров. Сказанного, полагаю, достаточно, чтобы убедиться, что в тех местах, в которых наиболее вероятно было предполагать «изобразительную» интерпретацию архитектуры, такой интерпретации у Альберти не было.

Для того чтобы выяснить понятия изображения и изобразительности у Альберти во всем их объеме, следует обратиться к другим его произведениям, в частности к трактату «О живописи», который в сопоставлении с отдельными отрывками трактата «О зодчестве» позволит дать более точный ответ на интересующий нас вопрос.

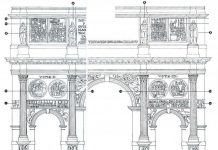

В тех случаях, когда прямой задачей архитектурного произведения становится задача запечатлеть во всем неповторяемом многообразии конкретные черты определенного лица или определенного достопамятного события, то есть в сооружениях коммеморатив- ного характера, вроде гробниц, триумфальных арок, колонн ит.п., зодчий, естественно, вынужден всего чаще обращаться к живописным и скульптурным средствам изобразительности либо к такому прямому указанию на событие или лицо, каким являются надписи.

Альберти проявлял большой интерес к надписям и неслучайно первый в эпоху Возрождения стал применять их на фризах.38 Ему нравились надписи и внутри храмов. Но кроме такой явной и наиболее простой расшифровки идеи путем текстов и надписей его внимание привлекали живописные и скульптурные изображения, которые он систематически и упорно сближал с литературными повествованиями. Рассуждая о живописи, он не раз возвращался к старому симонидовскому сближению ее с поэзией. В книгах «О живописи» он говорит: «Хорошо также, если живописцы будут любителями поэтов и ораторов, у которых много украшений, общих с живописцами, и которые, обладая большим запасом знаний, принесут им большую пользу для красивой композиции истории, ибо главная заслуга в этом деле заключается в вымысле, а какова сила вымысла, нам видно из того, что прекрасный вымысел нам мил и сам по себе без живописи».39 Аналогичное в книгах «О зодчестве»: «И хорошую живопись… я буду созерцать с не меньшим наслаждением, чем читать хорошее повествование. Живописцы ведь оба: и тот, кто живописует словами, и тот, кто поучает кистью. Остальное у обоих одинаковое и общее». Там, где Альберти говорил о скульптуре, он не раз употреблял выражение: «скульптурное повествование — sculpta historia».

Итак, в этих случаях пространственные искусства мыслились под углом зрения литературы, как своего рода «литература неграмотных», заставляя вспомнить известные слова папы Григория I в послании к епискому Серену Марсельскому : «Ведь для того и применяется живопись в церквах, чтобы те, кто не знают букв, хотя бы видя картины на стенах, читали то, чего не в силах прочесть в книгах».40

Разница та, что в глазах Альберти живопись была не каким-то низшим видом литературы, для одних неграмотных, а таким универсальным искусством, которое одинаково привлекательно как для образованных, так и для необразованных — «что редко случается с каким-либо другим искусством, а именно, чтобы то, что нравится посвященным, волновало бы также и непосвященных».41

В этом контексте приобретают особую значительность беглые на первый взгляд замечания Альберти о египетской пиктографии, которые он сделал в части трактата «О зодчестве», посвященной гробницам. Письмена египтян, по Альберти, имеют, благодаря своей наглядности и изобразительности, одно важное преимущество перед другими письменами: они «легко прочитываются самыми учеными в мире мужами», тогда как значение условных этрусских письмен теперь уже «не ведает никто». Своего рода скульптурной пиктографией являются эмблемы, примеры которых Альберти приводит в той же главе: собака на гробнице киника Диогена, цилиндр и шар на гробнице Архимеда, три символических венца матери Оси- мандия на гробнице, описанной Диодором. «Вот какими пользовались письменами и знаками», — заключает он свое перечисление древних скульптурных символов и аллегорий.

Значение условных письмен и условных знаков может быть забыто, утверждал Альберти. Напротив, египетские письмена, изображая вещи, являются не простыми условными значками, а воочию являют существо или понятие каждой вещи. Иными словами, подобные идеограммы являются не только универсальным письмом, но и универсальным, естественным языком, ибо такого рода письмена служат уже не знаками слов, слогов или звуков, а знаками самих вещей и понятий. Итак, в подобном универсальном языке снимается различие между символическими знаками, с одной стороны, и изображениями — с другой. Средневековые эмблемы и аллегории требовали для своего понимания ключа и комментария: они по большей части не изображали, а обозначали вещь. Идеограммы, напротив, оказываются чувственно-воспринимаемым воплощением идейного содержания, письмена являются вместе с тем самыми вещами, которые «читаются» каждым. Нельзя не вспомнить, что в греческом языке Ypa<p£iv означало «писать» и «живописать», точно так же как и в русском языке говорится: «писать картину», «живопись», «живописец». Искания универсального всечеловеческого языка, нашедшие свое отражение в вышеуказанном месте трактата Альберти, предвосхитили позднейшие искания XVII и XVIII вв., о которых нельзя здесь не вспомнить. В своем труде о логике Лейбница Кутюра посвятил интереснейшую главу истории попыток создания универсального языка.42

С полным правом он возводил начало этих попыток к «умственному движению Ренессанса», хотя и не упомянул Альберти: « Стремление создать универсальный язык, который заменил бы все национальные языки, как при общении между различными странами, так особенно во взаимоотношениях между учеными всей Европы, явно восходит к умственному движению Ренессанса, который, возобновив все науки и философии, открыл коренное единство человеческого духа и породил идею интернационального единения всех ученых, так хорошо выражаемого словами „Republique des Lettres“».43

Не место вдаваться здесь в детальную историю вопроса. Но на одном сближении следует остановиться. Я имею в виду то, что Лейбниц позднее обозначил термином characteristica realis, что, по формулировке Кутюра,44 должно было быть родом идеографии, то есть системой знаков, непосредственно представлявших не слова, а вещи так, чтобы каждый народ мог их читать и переводить на свой язык, и что было бы «одновременно письмом и языком». Название вещи должно было стать тогда ее «адекватным и прозрачным символом», своего рода «логическим портретом» ее.45 При надлежащем выборе знаков такое универсальное письмо будет, по Лейбницу, «в одинаковой мере легким и общедоступным, может быть читаемо без всякого словаря» [ср. Альберти. — В. 3.]. Такое письмо будет осуществляться «посредством как бы геометрических фигур, или картин, подобно египетскому в древности [ср. Альберти. — Б. 3] и китайскому в нынешнее время, с тою разницею, что в последних картины не сводятся к определенному алфавиту или буквам» — то есть к элементарным изображениям и символам, комбинируемым затем в более сложные, — а «оттого появляется необходимость в невероятном обременении памяти, чего не будет здесь», в стройно-логической системе знаков, рисовавшейся Лейбницу.46 Не буду останавливаться на том, что в условиях другой эпохи для Лейбница на первый план выступили научно-познавательные моменты универсального языка, который приобрел своеобразный «алгебраический» и «геометрический» характер, тогда как у Альберти он носил характер скорее чувственно-наглядный и художественный. Существенно самое представление о естественном письме, являющемся вместе с тем универсальным греческим языком, — письме, в котором стирается грань между символом-знаком, обозначающим предмет, и изображением этого предмета. При таком толковании уже нельзя понимать выражения «живописное повествование», «скульптурное повествование» у Альберти как наивное «олитературивание» пространственных искусств. Подобные выражения отражают принципиальную и глубокую убежденность Альберти в том, что пространственные искусства — вид языка, в своей графичности и универсальности более «естественного» и более «реального», то есть более близкого к вещам, нежели отдельные исторически сложившиеся языки, вид письма, которое читается глазами «сразу» как письмо самой природы. Такой графический всечеловеческий язык — письмо — является более широким по своей универсальной значимости, чем латынь гуманистов, адресованная urbi et orbi, и более глубоким по своему познавательному значению. Он является языком самой реальности.47