Альберти-архитектор — до сегодняшнего дня загадка. Между исследователями нет единодушия: для одних Альберти — крупнейший новатор-практик, для других Альберти — дилетант, прожектер, кабинетный ученый, которого мало волновали профессиональные вопросы архитектуры.

Не надо, писал Альберти в своем трактате « О зодчестве», брать на себя «всю заботу о стройке и доведении ее до конца». Нужно подыскать «ловких, осмотрительных, неутомимых помощников, которые прилежно, старательно и неослабно будут заботиться о всем необходимом». Этот текст обычно приводили «противники» Альберти, пытаясь умалить его значение как архитектора-практика. Но ни «противники», ни «сторонники» Альберти не довели еще своих исследований до той точки, когда можно уверенно и безошибочно сказать, что же именно в постройках, связанных с именем Альберти, принадлежит ему самому и что — его «неутомимым помощникам»: Бернардо Росселино, Маттео Пасти, Луке Фанчелли. До сих пор невыясненными остаются вопросы авторства и до сих пор нет точного и бесспорного перечня сооружений, в постройке которых Альберти принимал участие.

Ответить на эти вопросы должны самые постройки и документы архивов. «Заочное» изучение архитектуры Альберти по фотографиям и увражам к цели не приведет. Иное дело —Альберти-теоретик. «Десять книг о зодчестве» дают возможность видеть Альберти-тео- ретика лицом к лицу. Списки трактата, хранящиеся в итальянских библиотеках, позволили бы, конечно, прояснить ряд недоуменных вопросов. Но в основном текст флорентийского инкунабула 1485 г. — не фотография, не калька, не чертеж, а первоисточник, который может и должен быть правильно истолкован одинаково где — в Москве или в Риме.

И в этом отношении, как и в отношении деятельности Альберти- архитектора, сделано далеко не достаточно. До настоящего времени нет критического издания текста. Печатный текст полон опечаток, искажений, недосмотров. Лаконизм Альберти во многих случаях не позволяет правильно понять его мысль без обращения к первоисточнику. Эту работу я попытался проделать в связи с русским переводом трактата, и результаты его в форме построчного комментария были опубликованы во II томе русского издания Альберти. После преодоления текстологических трудностей перед исследователем Альберти-теоретика встает ряд новых проблем.

Но правомерно ли сколько-нибудь глубокое исследование архитектурной теории Альберти без параллельного изучения его архитектурной практики? Оно правомерно потому, что раньше, чем сказать, соответствует ли практика Альберти его трактату или наоборот, нужно уяснить, что же такое представляет собою сам трактат. Только что было отмечено, что вопросы атрибуции, роль «неутомимых помощников», вообще архитектурная практика Альберти обследованы недостаточно. При таких условиях объяснять трактат Альберти из его практики — значит объяснять неизвестное неизвестным. Но не в этом главное. Мысль Альберти-теоретика шире, богаче и интереснее его практики. По справедливому замечанию Уолтера Пэйтера, «Ренессанс XV в. во многих отношениях был более велик в том, что он хотел сделать, чем в том, что он действительно сделал».2) Если архитектурные трактаты XVI в., Палладио, Виньолы и другие,3) при всех несоответствиях между излагаемым в них каноном и реальной практикой мастера, все-таки являются своеобразным итогом профессионального опыта, то трактат Альберти не может рассматриваться ни как простое обобщение архитектурного опыта, ни как программа или манифест определенного архитектурного течения. Альберти ставил теоретические проблемы свободнее, шире и принципиальнее, не связывая их с реальными возможностями своего времени, но и не отдавая себя во власть отвлеченного архитектурного утопизма. Социальная значимость архитектуры, архитектура как искусство, как своеобразный вид языка, архитектурный организм и среда, конструктивное и эстетическое, красота и украшение — вот наудачу взятые проблемы, получающие свое принципиальное освещение в трактате Альберти.

Содержание «Десяти книг о зодчестве» излагали не раз. Разбросанность изложения, отсутствие композиционной цельности до известной степени оправдывают даже простой пересказ трактата. Но задача истолкования, разумеется, не исчерпывается этим. И первое, что напрашивается после критико-текстологической и источниковедческой работы, — изучение языка Альберти как той конкретной среды, в которой сформировались его художественно-теоретические воззрения. Этому вопросу посвящена специальная глава, но к тем же самым темам приходится возвращаться везде и всюду. Эстетическая теория Альберти теснейшим образом связана с характером и строем латинского языка: пристальное изучение терминов ornamentum, decorum, elegantia, forma, dignitas и других вводит нас в ту лабораторию, в которой подготовляется кристаллизация научно-теоретических понятий. Decorum — вовсе не декорация, elegantia — вовсе не внешнее изящество. К сожалению, история философии и эстетики слишком часто ограничивалась «историей понятий», уделяя почти исключительное внимание логическим формам и рассматривая термины как нейтральные условные ярлыки, безотносительно к истории научного языка как такового. В частности, Бен, Флемминг и другие4) пытались выискать и вычитать у Альберти строго выдержанную эстетическую терминологию в духе стройной школьной системы терминов и категорий. На самом деле латинский трактат «О зодчестве» — живое произведение, автор которого чутко ощущал все оттенки латинской речи и умело пользовался ее нюансами. Чтобы убедиться в этом, достаточно вдуматься, какая пропасть разделяет латинский ornamentum и греческое кооцо<; — термины, которые одинаково переводятся на русский язык словом «украшение».

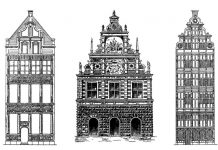

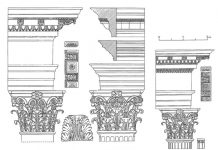

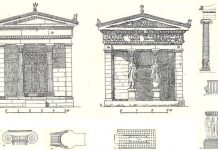

Изучение художественной терминологии — одно из средств проникнуть в ту архитектурную теорию, которая не формулирована в трактате явно и содержится в нем implicite. Но это изучение не ограничивается общими эстетическими категориями. В другой главе я попытался расшифровать выразительный смысл образных определений Альберти. Определение дорического эхина как чаши, несущей «покрышку» в виде абаки, характеристика завитков ионической волюты как завитков древесной коры, лежащей на колонне, и завитков коринфской капители как ручек сосуда, поднимающихся и выходящих из тела самого сосуда, истолкование гутт под триглифами не в смысле свисающих капель, а в смысле гвоздей или клиньев, поддерживающих полочку, — все это различные средства характеризовать путем образных выражений соотношение между несущим и несомым; такова же и вся теория происхождения каменного ордера из деревянного, зерно которой — не историкогенетическая справка, а конструктивная логика ордера как такового. «Философия ордера» не сводится у Альберти, как можно было бы думать при беглом просмотре текста, к указанию одних лишь канонических пропорций. Его «чувство ордера» выражается во всей совокупности его образно-метафорических описаний. Рассмотреть «подмикроскопом» эту образную ткань —подобная задача еще не ставилась в литературе, посвященной Альберти, как самостоятельная тема.

Наконец, для восстановления теоретических концепций Альберти приходится прибегать в большей мере, чем это делалось до сих пор, к тем отрывочным указаниям, которые in nuce заключают в себе целую художественную философию. Например, существо ордера как средства членения стены, как средства сделать предмет соразмерным человеческому восприятию определено у Альберти не в разделе, посвященном ордерам, а затеряно в конце всей книги, среди рецептов по исправлению трещин в полах и т. п.. Правдивая и иллюзионистическая обработка материала, место живописи и скульптуры в архитектурном целом, понятие ансамбля и многое другое освещены не столько в открытых декларациях или тезисах, сколько мимоходом, попутно, как нечто подразумевающееся или само собою разумеющееся. Музееведы и историки искусства давно пришли к убеждению, что наиболее верным средством атрибуции является исследование тех непроизвольных и незаметных особенностей, из которых слагается «почерк» мастера, особенностей, которые труднее всего поддаются подделке. Так и здесь. В подобных высказываниях автор всего более остается самим собою, здесь его нельзя заподозрить ни в стремлении поучать, ни в стремлении позировать.

Живая ткань языка, его образный слой, его подсознательные обертоны, таящие в себе художественные концепции и оценки, до настоящего времени не изучены. Но немногое сделано и в отношении аль- бертиевской теории пропорций. Какое значение Альберти придавал своим числовым указаниям, видно из его настоятельных просьб к переписчику писать числа прописью, а не цифрами. Однако единственное, что было исследовано более или менее внимательно, — указания, касающиеся ордеров. И с легкой руки теоретиков Высокого Возрождения и классицизма эти указания исследованы лишь в плане эмпирического «ордероведения», без попыток расшифровать их логическую мотивировку, отсутствующую в тексте. Типичными оказались те многочисленные «Paralleles des ordres», примером которых может служить общеизвестный старый труд Фреара де Шамбрэ.5) С точки зрения такого «ордероведения» задача сводится к установлению соответствий между каноническими ордерами Альберти, с одной стороны, и Витрувием и античными памятниками — с другой. Дело принципиально не меняется, если сюда же привлекаются постройки, возведенные самим Альберти, и констатируются различия между каноническими пропорциями мастера и его реальной практикой.

Совершенно очевидно, что главная задача заключается не в этом, а в выяснении архитектурной логики пропорций, тех приемов, которыми пользовался мастер, и тех принципов, из которых он исходил. Попытки открыть «производственные секреты» пропорциони- рования исходя из одного лишь эмпирического исследования памятников, путем «прощупывания циркулем» и т. п., к цели привести не могут, так как эмпирические данные, взятые сами по себе, допускают различные толкования, и факт, что памятник укладывается в ту или иную геометрико-композиционную схему, сам по себе не доказывает еще, что он был создан по этой схеме. Множество наших и зарубежных пропорциональных анализов грешит своим антиисторизмом и недоучитывает значения письменных источников. Специальная глава имеет целью показать, что в трактате «О зодчестве» не обнаруживается следов интереса к «золотому сечению» ни в явной, ни в скрытой форме. Всякая «золотая» интерпретация теории пропорций Альберти будет произвольна и антиисторична.

Поэтому в нескольких главах мною сделана попытка, наоборот, вскрыть философию пропорций Альберти на основании его собственных свидетельств. Утверждение Мишеля6)

и других исследователей, что в области архитектурных пропорций Альберти остались чуждыми иррациональные числа, при ближайшем рассмотрении оказывается несостоятельным. Иррациональности у Альберти есть, но они спрятаны и завуалированы. Альберти в большинстве случаев пытался перевести язык геометрических линий на язык арифметики, заменить иррациональные отношения «музыкальными», геометрические построения — их числовыми аналогами. Это выясняется с полной очевидностью, если повторить его вычисления по методам, принятым в античности и в Средние века, отрешившись от гипноза современных десятичных дробей. Установив, что Альберти округлял иррациональные значения до рациональных, мы получаем возможность разобраться в одном из наиболее трудных и вместе с тем наиболее оригинальных мест трактата, а именно в том, где высоты зданий «геометрически» выводятся из длины и ширины участка: Альберти указывает здесь приближенные значения квадратных корней.

Всякого изучавшего старинные трактаты по архитектуре не могли не смущать те, подчас довольно сложные, числовые отношения, которые указываются в них без дальнейшей мотивации. Таким, на первый взгляд, бессвязным набором цифр представляется и только что указанное место в трактате Альберти. Например, определяя высоту здания со сводчатым перекрытием при отношении длины и ширины 4:3, Альберти говорит: «добавляют сверх того столько, чтобы была полная ширина и еще шестая часть длины». После расшифровки этого указания оказывается, что

то есть высота есть первая из двух средних пропорциональных между длиной и шириной, или еще нагляднее: куб высоты стоит в том же отношении к кубу ширины, что и длина к ширине:

h3: Ь3

= а : Ь = 4 : 3.

Столь же естественным и простым оказывается после расшифровки и другое указание Альберти: «Высоту оконных отверстий [в курии] делят на 11 равных частей, из них 7 частей будут предоставлены ширине». Высота оконного проема есть спрямленная полуокружность с диаметром, равным ширине, или, иначе говоря, на ширине d, взятой как диаметр, строят полуокружность; длина этой полуокружности при значении h = 22А будет равна высоте окна:

22А d:2 = nAd = h.

Подобные простейшие, документально засвидетельствованные приемы пропорционирования легче всего обнаруживаются там, где Альберти менее всего был связан текстом Витрувия и обмерами античных памятников. Что же касается его «ордерологии» и описания некоторых типов сооружений, то в этих случаях налицо более сложная амальгама элементарных геометрических приемов, указаний Витрувия и обмерных данных. Ключ к объяснению системы ордерных пропорций Альберти, изложенной им в книге VII трактата, — у Витрувия, и пока не выполнен перевод модульной системы Витрувия на язык геометрических построений, многое остается неясным у Альберти.

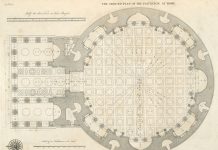

Расшифровка таких более сложных случаев выводит нас, следовательно, далеко за пределы основной темы. Оставив поэтому их в стороне, я попытался более подробно исследовать в диссертации два «идеальных» построения, всего менее связанных с какими-либо конкретными памятниками и с указаниями Витрувия. Таковы построения башни в книге VIII и базилики в книге VII.

В этих, как и во всех других случаях Альберти не дал принципа построения и ограничился голым перечнем соотношений, без их мотивации. Внимательный анализ текста позволяет, однако, выявить ход мысли Альберти. Построение «идеальной башни» не только не оказывается «бездейственным продуктом его фантазии», как думал Буркгардт,7)

или «теоретической игрой», как характеризовал его Штегманн, но является яркой иллюстрацией его творческого метода и его концепции архитектурного организма. Точно также построение базилики является наглядной реализацией основных представлений Альберти о гармоническом строе и художественном генезисе архитектурного произведения,

Архитектурная мудрость Альберти заключается в том, что пропорции не трактуются им оторванно от глубочайших вопросов философии искусства: вопросов органичности, конструктивности, связности частей. С этим созвучен его метод аналогий, имевший универсальное познавательное значение для него, как и для других виднейших представителей научной и философской мысли Ренессанса. Аналогии в трактате Альберти цо существу играют ту же роль, что и пропорции в архитектуре: они являются своего рода «логическими пропорциями», устанавливающими связь между разнородными элементами и вносящими в них начало единства и связи. На этом философском коррелате альбертиевской теории пропорций я счел необходимым остановиться особо.

Архитектурная мудрость Альберти выражается и в том, что его геометрические приемы пропорционирования не являются абстрактно-линейными или плоскостными. «Очертания» для Альберти изначально объемны, и его «архитектурная геометрия» является по существу «архитектурной стереометрией». Но самым существенным оказывается тот факт, что геометрические «очертания», одинаково присущие всем вещам, были для Альберти не эстетической, а онтологической категорией. Поэтому геометрия «очертаний» играла у него в архитектуре примерно такую же роль, какую математическая теория перспективы играет в живописи, — не более. «Архитектурная геометрия» еще не делает художника. От «архитектурной геометрии» далеко до искусства,

После всего сказанного очевидно, что, исследуя роль пропорций архитектурной теории Альберти, я был вынужден обратиться к ближайшему изучению истории науки и философии Ренессанса, так как только в них можно найти гарантию историзма и вернейшее противоядие против беспочвенных и бездоказательных упражнений с циркулем и арифмометром.

Параллельное изучение науки и искусства не ново. Но необходимо категорически возражать против того искусствоведческого направления, которое нельзя назвать иначе, как «псевдоорганичес- ким», и которое подменяет исследование реально-исторических связей между искусством и наукой игрой аналогиями и произвольными сближениями. Примером может служить мнимый параллелизм между представлениями о пространстве и силе в науке и в искусстве Ренессанса и Барокко, устанавливаемый Дагобертом Фреем8). Столь же неубедительная фреевская характеристика пространственной концепции Ренессанса, кстати сказать, почти полностью приложимая к пространственным представлениям «готического» ученогоXIII в. Вите- ло ! Единство «духа времени» — слишком шаткая основа для действительно синтетического изучения вопросов науки и искусства.

Стремясь к наибольшей осторожности при выяснении реальноисторических связей, я вместе с тем на протяжении всей работы позволял себе прибегать к самым различным, неисторичным сопоставлениям с единственной целью — выделить своеобразие мысли Альберти, ее оттенки и нюансы. Таковы сопоставления Альберти и Галилея, Альберти и Декарта, Альберти и Кеплера и т. д. Я считал себя вправе это делать потому, что своей главной конечной целью ставил подвести к объективному содержанию теории Альберти. Задача диссертации — не монография об Альберти как определенной исторической индивидуальности, не портрет его творческой личности. Сквозь и через историческую личность и историческую среду надлежит усмотреть принципиальное существо теоретических вопросов. Ведь нельзя забывать, что если архитектура — искусство, то теория архитектуры есть наука и как таковая не может рассматриваться лишь под углом зрения смены исторически обусловленных вкусов и стилей. Теоретический трактат не есть одно лишь творческое кредо художника. Открытия Архимеда были обусловлены общим ходом исторического развития, интересами и склонностями самого Архимеда, но значит ли это, что содержание закона Архимеда есть документ его личной биографии и не может рассматриваться по существу, как отражение объективных связей между вещами? Точно также трактат Альберти, будучи проникнут потребностями своей эпохи и являясь отражением своего времени, не может рассматриваться как простой сколок с архитектурной практики его времени или как манифест одного лишь художественного направления. Альберти ставил теоретические проблемы шире, этим объясняется его значение в последующие времена и это не позволяет видеть в его трактате теорию одного лишь раннего Ренессанса. Нельзя без остатка, насквозь релятивизировать содержание его трактата.

Соотношение красоты и украшения, конструктивного «ядра» и его пластического выражения, художественного целого и среды, наконец, соотношение отдельных частей целого друг с другом и т. д. могут бесконечно варьироваться и трактоваться разными эпохами и разными мастерами различно; задача историка искусства проследить эти вариации соотношений во всем их разнообразии и в их исторической обусловленности. Но само различение и уточнение основных теоретических понятий сохраняет свою объективную силу.

Ограничить сопоставление кругом ближайших исторических аналогий — значило бы сгладить принципиальную остроту высказываний Альберти. Это только способствовало бы «вежливому выпроваживанию» принципиальных проблем под предлогом, что они — продукт иного времени и иных условий, чем наши. Но это не значит, конечно, что из трактата Альберти можно вынуть костяк «вечных истин», довольно общих и пустых, «годных» во все времена и во всех условиях. Единственный путь к открытию в трактате Альберти объективного теоретического содержания — конкретно-историческое, а, следовательно, живое понимание среды, в которой он возник. Сочетание исторического исследования с теоретическим — этот идеал рисовался мне при написании книги. Для того чтобы правильно оценить объективное содержание теории Альберти, нужно четко и ясно определить, откуда видел вещи сам Альберти, с какой точки зрения он смотрел, где находился его «глаз». Иными словами, исследование личности Альберти было для меня средством, а не целью.

Творческая «иконография» Альберти насчитывает несколько сильно разнящихся друг от друга «портретов». Довольно поверхностный легкомысленный портрет, который дает в своей книге Семпри- ни,9)

совершенно несхож с однобоким портретом Зомбарта, для которого Альберти — духовный отец мещанских добродетелей Смайль- са. Старая анонимная биография остается документом, куда до сих пор заглядывает каждый исследователь. Сравнительно недавно Мишель в объемистой книге свыше 600 страниц попытался обрисовать «мысль Альберти» и вынужден был констатировать, что «живой Альберти», «флорентиец, сын изгнанника, студент Болонского университета, художник, строитель дворца Ручеллаи, друг Брунеллески и Паоло Тосканелли, приятель папы Николая V, Альберти бесед Кристофоро Ландино», этот Альберти известен далеко не достаточно широким читательским кругам, и, добавим от себя, многие вопросы его творческой биографии остаются до сего дня недостаточно освещенными. Даже трудами такого прилежного и внимательного исследователя биографии Альберти, каким был Манчини, не выяснено сколько-нибудь полно, каким же образом Альберти, доктор канонического и гражданского права, папский аббревиатор, пришел к архитектуре.

Мишель действует в своей книге, так сказать, экстенсивно: вширь, а не вглубь. Ценность его монографии заключается главным образом в том, что автор попытался исследовать во всем объеме богатое литературное наследие флорентийского гуманиста. Этот труд почти всегда оказывается полезным, когда нужно охватить одним взглядом параллельные места из разных сочинений Альберти. Но именно по этой причине каждое произведение в отдельности не исследовано с достаточной глубиной. Не исследованы в полной мере как документ творческой биографии и «Десять книг о зодчестве».

Нет сомнения, что все основные теоретические понятия, преломившись в индивидуальном сознании Альберти, приобрели личностные, «портретные» черты. Принцип подобия, принцип плавности движения, первенствующее значение геометрической пропорции, которая константностью своих отношений наиболее отвечала эстетическому идеалу непрерывности, плавности, постепенности и связности, — все это гармонирует с «натурой» Альберти так же, как гармонирует с нею его эстетическая недооценка контрастов, трактовка светлого и темного не как изначальных борющихся противоположностей, а как условий объемности, выпуклости, rilievo. Вера в ingenium, который не тонет в воде при кораблекрушении, который всегда остается с нами и не подвержен превратностям Фортуны, искание опоры внутри, в себе — биографическая подоснова для этой твердой веры может быть найдена в жизненном опыте Альберти. Понятие достоинства, dig- nitas, как синтеза открытости и замкнутости, занимающего среднее положение между «одиночеством» и водной ра- створенностью в толпе, играет огромную роль и в жизненной философии, и в архитектурной этике Альберти. Здесь чувствуется тот холодок расстояния, который нашел свое отражение и в медальонах Альберти работы Пасти.

Характеристический метод как метод потребовал бы выяснения еще целого ряда сторон, сознательно оставляемых мною в тени. Так, например, только Зомбарт мог принять за чистую монету все моралистические декларации Альберти. Отсюда — однобокий портрет Аль- берти-мещанина. А между тем достаточно заглянуть в анонимную биографию, чтобы обнаружить в духовном облике Альберти черты внутреннего смятения и беспокойства: сетования на близких, доходящие почти до мании преследования, чувство недооцененности, нервная неуравновешенность книжного затворника, доводившего свои занятия до того, что «буквы в его глазах начинали извиваться подобно скорпионам», — на этом фоне в ином виде предстают три книги «О душевном спокойствии», цель которых не столько отразить внутреннюю природу личности, сколько уравновесить силу мятежных стихий. Биограф Альберти обязан определить место всех этих черт в творческом балансе его индивидуальности, показать, каким образом подобные «бациллы барокко» могут ужиться со спокойной dignita, запечатленной в медальонах Пасти. Для биографа Альберти правомерно рассмотрение житейской морали Альберти и его художественных требований как средства ослабить болезненность реакций на внешние воздействия, как своеобразной анестезии, имевшей целью заглушить повышенную восприимчивость, — словом, рассмотрение их как попытки преодолеть собственную хаотичность, как требований, прежде всего обращенных к самому себе.

Но все эти внутренние противоречия в плане книги, предметом которой является архитектурная теория Альберти, должны браться не как биографически-портретные черты, а в своем более общем принципиальном значении. Личность Альберти интересует нас не как таковая, а как «преломляющая среда», функции которой должны быть учтены при изучении объективных тенденций и объективных противоречий Ренессанса.

Историографы Ренессанса склонны иногда преувеличивать гармоничность людей этого времени и смягчать моменты коллизий, противоречий, борьбы в самой этой эпохе. Так, вёльфлиновская концепция Ренессанса и Барокко выносит противоположность и противоречия за пределы Ренессанса: Вёльфлин10) оперирует противоположностями Ренессанса и Барокко, не видя противоположностей и противоречий в самом Ренессансе. Отсюда неизбежная статичность понимания, неспособность постичь явления в их генезисе и динамике. На всем протяжении работы я, наоборот, был вынужден анализировать конфликты противоположных тенденций и противоположных понятий. Таковы противоположности «римского» и «флорентийского», «античного» и «средневекового», «латинского» и «итальянского» и т. д.; таковы противоположности «сущего» и «должного», «личного» и «общественного», «замкнутого» и «открытого» в архитектурной и общественной философии Альберти. Так, в главе «Храм и вилла» на примере одного из разделов архитектурной типологии Альберти ближе прослежена внутренняя борьба противоположных начал. В главах «Социальная природа архитектуры» и «Выразительность и изобразительность в архитектуре» показаны апории архитектурно-общественной философии Альберти. Подробнее об этих конфликтах — в самой книге. Здесь было достаточно констатировать факт их наличия и охарактеризовать суть метода.

Предметом книги является архитектурная теория Альберти. Поэтому связей культуры Ренессанса с культурой античной и средневековой, этих коллизий и соответствий, я не считал возможным касаться во всем их объеме. Поскольку передо мной стояли задачи не монографически-описательные, не портретирование Альберти со всех сторон, а задачи исследовательские, главное мое внимание привлекали лишь моменты спорные или недостаточно освещенные. Вот почему кое-что может показаться утрированным или непропорционально с целым подчеркнутым. В особенности это касается двух моментов: оценки классически латинских тенденций гуманизма и роли средневекового наследия в культуре Ренессанса.