Альберти в своем трактате о зодчестве много раз возвращался к колоссальному и безмерному, говоря, например, о колоссах древневосточного искусства. Но говорил он о них, цитируя древних писателей, и сам выступал в этом случае как писатель. Здесь, если употребить выражение Лонгина, он считал для себя возможным «подниматься над человеческим». Когда Кант, более чем три столетия спустя, в «Критике способности суждения» писал о «возвышенном» как о чем-то превосходящем «всякий масштаб чувства»,31 противопоставляя его прекрасному на основе противоположности безграничного и ограниченного 32 или определяя его как нечто, превосходящее способность целостного и единого художественного постижения,33 и вместе с тем выдвигал «прекрасное» и «возвышенное» как две равно оправданных модификации эстетического, то здесь он вступал в ту «романтическую» область, которая для Альберти уже лежала за пределами пространственного искусства.

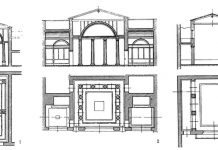

Вернемся теперь к сопоставлению Альберти и Галилея. Мы видели, что в вопросе об изменении свойств предмета при изменении его абсолютных размеров понятие силы, в отличие от Галилея, еще не играло для Альберти самостоятельной роли. Вещь сама по себе оставалась себе подобной в большом и малом, в модели и в подлиннике. Мы видели, что дело заключалось не только в практической незаинтересованности Альберти, а в определенной художественно-филоф- ской концепции «меры». Но если посмотреть еще глубже, то разница между Альберти и Галилеем сведется к различию двух типов мышления: оптического и динамического. Вспомним фасад палаццо Руччелаи, его графичность, преобладание оптико-графических моментов в архитектурной теории Альберти, наконец, требование Альберти, чтобы движения, изображаемые на картине, были «умеренными и нежными, доставляя смотрящему на них скорее удовольствие, чем удивление перед усилием»,35 а с другой стороны — Галилея, реконструировавшего кости гигантов, исследовавшего вопрос о форме балок с одинаковым сопротивлением излому на всем их протяжении, то есть ставившему вопрос о зрительном обличии меняющейся силы.

Невольно придется вспомнить тогда и об исторической противоположности двух тенденций в развитии механики, которые нашли свое олицетворение в именах Декарта и Ньютона. О противоположности картезианской и ньютонианской механики писалось много, и незачем приводить соответствующую литературу, тем более вдаваться в их подробную характеристику. Только чтобы напомнить об этой общественной противоположности, воспользуюсь четкими формулировками Н. А. Умова из его блестящей статьи «Значение Декарта в истории физических наук».36 По Декарту, «…всякое свойство, не подводимое под категории пространства и движения, вычеркивается из разряда причин и переносится в разряд проблем… По духу картезианских учений сила есть проблема, а не свойство природы».37 «По Декарту, характеристикой материи является протяженность в длину, ширину и глубину, то есть геометрическая фигура или форма. Все, имеющие протяжения, есть тем самым и тело, или материя»,38 Поэтому «сила, то есть причина, изменяющая движение тела», не может быть не чем иным, как «движением невидимой нами материи, окружающей тело», «признание существования невидимых масс и невидимых движений является неизбежным результатом картезианских представлений».

Наоборот, для динамической ньютонианской школы, в противоположность кинетической картезианской, сила есть нечто изначальное. Каждая динамическая идея — «источник точного и твердого научного знания», тогда как каждая попытка кинетического объяснения — «фактическая гипотеза».40 Масса не сводится к протяжению, материя не сводится к геометрической форме.

Прослеживать судьбу этих двух философских типов научной мысли — не наша задача. Задача приведенного сопоставления — лишь оттенить исходную концепцию Альберти.

В заключение лишь несколько слов о правомерности тех параллелей между естественно научным и художественным мышлением, которые только что были проведены. Не могу не отметить, что такими параллелями искусствоведы оперировали зачастую гораздо более смело, чем надлежало бы, подобный параллелизм трактовался произвольно и схематично. Между тем аналогичные явления в разных областях культуры и искусства могут быть и чаще всего бывают не синхронны и, возникая на одной основе, вступают в сложное взаимодействие друг с другом, не говоря уже о псевдоаналогах, обнаруживающих лишь внешнее сходство.

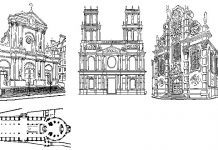

Примером широких и неубедительных сопоставлений между развитием науки и искусства могут служить отдельные места книги Дагоберта Фрея,41 книги в общем и целом интересной и содержательной. Фрей отличает преобладающий геометрико-оптический характер раннего Ренессанса, статическое мышление по принципу опоры и тяжести, столба и балки в Высоком Ренессансе и утрату конструктивного мышления в Барокко, где архитектурные формы превращаются в средство выражения иррациональных сил и движений.42 И далее он продолжает: « Тот же ход развития мысли можем мы наблюдать и в современных ему физических, естественно-научных взглядах — die gleiche gedankliche Entwicklung konnen wir in der gleichzeitigen physikalisch-naturwissanschaftlichen Anschaung beo- bachten».43

«Если Ренессанс стремится описать процесс в форме теории движения и фиксировать их в пространстве и времени, то XVII в. спрашивает о причине движения, о силе, лежащей в его основе… В воззрениях Коперника и Кеплера противостоят друг другу Ренессанс и Барокко. Для Коперника проблема заключается в том, чтобы свести астрономические явления к единому, геометрико-механиче- скому основному закону. У него дело сводится лишь к тому, чтобы определить положение солнца и планет, а с ними вместе и земли, в мировом пространстве и установить их взаимное движение. Кеплер идет дальше: он спрашивает о причине движения. Лишь в каузальном объяснении усматривает он подлинное обоснование геометрико-меха- нической гипотезы».44

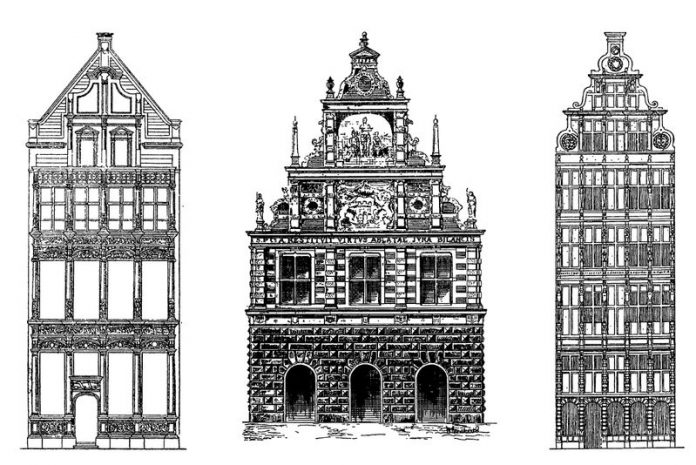

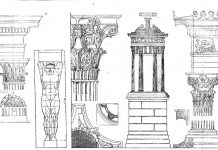

Не будем вдаваться в вопрос, правильно ли такое понимание теорий Коперника и Кеплера.45 Почему Фрей прошел мимо Декарта и система опоры и груза, столба и балки»….«В кватроченто, поскольку вообще статическое ощущение принимается в расчет, сама стена воспринимается как несущая конструкция и соответственно протяжение ее поверхности ставится в соотношение с нагрузкой. Ордер на такой стене, наоборот, принципиально независим от всякой статической функции, он имеет исключительно геометрическое значение, обрамляя и членя стенную поверхность и подчеркивая объемную форму в ее конструктивных линиях». В Высоком Ренессансе ордер трактуется как несущий каркас, и на основе такого конструктивного статического восприятия определяются пропорции, пролеты, соотношение колонн с антаблементом. Примером конструктивностатической чуткости Высокого Ренессанса для Фрея является замечание Серлио, критикующего креповку антаблемента над пилястрами и полуколоннами по той причине, что западающая вглубь часть антаблемента оказывается тогда лишенной опоры. Наконец, у Микельанджело «архитектурные формы теряют свое конструктивное значение и становятся средством выражения иррациональных сил». В барокко «неорганическая материя одушевляется», и с этим связана склонность к антропоморфизму в барочной архитектуре. «Архитектурные элементы уже не мыслятся как неизменные формы бытия, субстанционально, а понимаются как формы выражения, функционально, как воплощение действительных сил и движений».