Если Альберти в своем трактате предпочитал не называть Августина и ссылаться на него в завуалированной форме, как на одного из «наших толкователей священных книг», если вместо Боэция он ссылался на «ученых» вообще, если имя Фомы Аквинского он заменил именем Сократа, простительной становится ошибка издателей и переводчиков, превращавших христианскую базилику в античный храм.

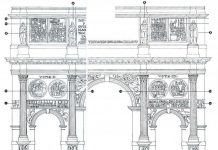

Итак, античный Рим проходит лейттемой в трактате Альберти. В написанном по-латыни произведении Рим заслоняет родную для Альберти Флоренцию и близкое по времени Средневековье. В книге VI трактата дана схема развития мирового зодчества: юность — древний Восток, расцвет — Греция, «совершеннейшая зрелость» — Италия. Когда Альберти говорил об античности, не Греция, а Италия оказывалась вершиной расцвета, а в пределах Италии — Рим. Архитектура Рима для Альберти — античная архитектура par excellence. На ее изучении сложилось его представление об античности и античном каноне. Рим для Альберти — кульминационная точка всей античной культуры.

«Не всему можно верить у греческих историков», — замечает Альберти однажды. На всем протяжении своего архитектурного трактата он старательно избегает грецизмов. Гармония для него — concinnitas, даже триглифы характеризуются у него лишь описательно, как торцы поперечных балок с прямыми отвесными бороздами. С первого взгляда кажется поэтому парадоксальным и странным вывод, к которому мы приходим на основании детального исследования источников трактата. Список авторов у «эл- линофоба» Альберти по сравнению с Петраркой обогащается преимущественно греческими именами. Однако сличение с доступными нам латинскими переводами греческих авторов, которые могли быть в распоряжении Альберти, вместе с тем как будто указывает, что при написании трактата у Альберти не было необходимости обращаться к греческим подлинникам. Многое говорит за то, что своим знакомством с новооткрытыми писаниями греческих авторов Альберти наиболее обязан своей близости к Николаю V и к кругу переводчиков, организовавшемуся вокруг этого папы. Иными словами, и в этом случае Рим сыграл первостепенную роль в творческой биографии Альберти. Греческое литературное наследие было воспринято Альберти в свете Рима.

Уже Гофман установил, что Теофрастом Альберти пользовался в переводе Феодора Газы. Мною установлено, что Диодором Альберти пользовался в переводе Поджо. Я произвел также сличение отдельных мест трактата «О зодчестве» с латинскими переводами Страбона, Геродота, Арриана и Аппиана, которые могли быть доступны Альберти и которые появились в печати после его смерти. Пользование Страбоном в переводе Гварини весьма вероятно. В отношении других выводы не могут быть сделаны столь решительно, так как в латинские печатные издания были внесены изменения по сравнению с первоначальной редакцией. Но почти несомненно, например, что Прокопием Альберти пользовался в переработке Леонардо Бруни. Хронология переводов также показывает, что Альберти мог обойтись при написании трактата «О зодчестве» без знания греческого языка.40 В этой работе по сличению «Десяти книг о зодчестве» со старыми латинскими переводами греческих авторов незаменимым было для меня собрание инкунабулов и палеотипов Лениградской Публичной библиотеки.41

Кроме Рима, внимание Альберти-архитектора и особенно Альбер- ти-археолога, естественно, привлекали и другие города средней Италии — Лациума и Кампаньи, так, например, Алайр с его стенами и укреплениями,42 Пренеста и др. На Аппиевой дороге он исследует кирпичи, около Фуцинского озера — древние колодцы, из озера Неми пытается извлечь затонувший древнеримский корабль. Его занимают остатки гаваней и городов на побережье Тирренского моря: Остии, Анциума, Террачины и, наконец, Байи — тех Байи, о которых так соблазнительно писал когда-то Боккаччо: «1е dilettevole baje sopra i marini liti, del sito delle quali piu bello ne pm piacevole non ne cuopre alcuno il cielo».43*5)

В одной из глав своего трактата Альберти говорил о красотах природы, которые вызывают разнообразное и всяческое восхищение — variam et multiplicem admirationem: мысы, скалы, кручи, подземные озера, ручьи. В таких местах заманчивее строить, полагает Альберти, по причине восхищения, вызываемого ими, — admiratio- nis causa. И далее, переходя к «следам древних памятников, которые напоминают о былых событиях и людях», он употребляет опять то же слово — admiratio: они «приводят в восхищение взоры и мысли». При чтении этих строк о подземных озерах и пещерах вспоминается окруженное лесистыми высотами «романтическое» Авернское озеро недалеко от Байи — озеро, где, по верованиям древних, был вход в подземный мир. «Цезарь, вырубив леса, превратил эти места из гибельных в приятнейшие», — говорит о нем Альберти. Вспоминается и озеро Неми, где Альберти искал когда-то остатки древнеримских кораблей и откуда при его жизни уже существовал искусственный сток, благодаря которому на осушенной территории появились «прелестные сады и плодоносная роща — hortorum amo- enitas et lucus fructifer », как бы в подтверждение слов Альберти, что в таких местах заманчивее строить по причине восхищения, вызываемого ими, — admirationis causa. И когда Боккаччо в только что цитированном отрывке из «Фьямметты» описывает Байи, он пользуется тем же глаголом mirare: «Le quali cose antichissime, e nove a’ moderni animi, sono non piccola cagion di diporto ad andarle mi- rando».6)

По Аристотелю, философия родилась из удивления — 5ш то Эао- jid^Eiv, propter admirationem. Но удивляются новому и неизвестному. Изучение римского прошлого, cose antichissime, для Альберти, как и для других людей раннего Ренессанса, имело всю прелесть новизны: древние памятники были cose nove a’ moderni animi. И эта новизна заключалась не в том только, что на свет извлекались забытые и неведомые памятники древности, удовлетворяя пытливую любознательность. В чем же? Ответить на этот вопрос мы постараемся в последующих главах.

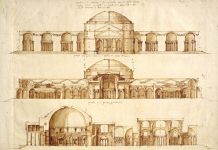

Свои обмеры Альберти производил главным образом в Риме. Но архитектурный канон Альберти, в частности канонический ордер, описанный им в книге VII трактата «О зодчестве», не являлся, разумеется, результатом механического суммирования наблюдений, арифметическим средним из произведенных им обмеров римских памятников. Отношение Альберти к обмерам архитектурных памятников не отличается от того, как он относился к обмерам в области скульптуры. А именно в трактате «О статуе» Альберти писал: «Мы попытались установить и записать не только размеры того или другого тела, но, по возможности, ту высшую красоту, которой природа одарила многие тела, как бы распределив ее соответственно между ними, и в этом мы подражали тому, кто создавал для кротонцев изображение богини, заимствуя у самых выдающихся по красоте девиц все, что в каждой из них было наиболее изящного и изысканного в смысле красоты форм, и перенося это в свое произведение. Так и мы избрали ряд тел, наиболее красивых, по суждению знатоков, и от этих тел заимствовали наши измерения, а затем, сравнив их друг с другом и откинув отклонения в ту или другую сторону, мы выбрали те средние величины, которые подтверждались совпадением целого ряда обмеров».

Античная легенда о Зевксисе и кротонских девушках, передаваемая Плинием и другими античными авторами и повторенная Альберти в сочинении «О живописи», имела сложную историческую судьбу. Она тесно сплелась с той модификацией эклектического, вульгаризированного платонизма, который утверждал, что художник не может найти в природе «достойного» единичного образца для подражания и руководствуется в своем творчестве «идеей» прекрасного, постигаемого путем сравнения целого ряда красивых предметов и существ.44

Эклектичность платонизированной «Кротонской легенды» заключается в том, что в этой своей форме она пыталась объединять художественную «индукцию», то есть суммирование индивидуальных наблюдений с платоновской теорией идей. Если в архитектуре, как мы видели, «кротонскими девушками» были для Альберти римские руины, то самый ответственный момент заключался, разумеется, не в получении средних величин из цифровых данных, добытых путем обмеров, а в том исходном выборе наиболее красивых «образцов», которые

предопределили в конечном итоге эти средние величины. Чем же определялся исходный выбор?

Ужели платоновской сверхчувственной «идеей прекрасного»?

К вопросу о «платонизме» придется возвращаться на протяжении всей диссертации, так как по существу это есть вопрос о реализме Альберти: отвлеченная гармония или переливающееся всеми красками чувственное бытие? Утопическое «идеальное государство» или историческая реальность, движение, борьба? Вечный художественный канон или право живого многообразия на свое самоопределение? И действительно ли та «высшая красота», та «новизна», которую Альберти находил в памятниках древности, была «вечной идеей» платонизма или же, напротив, исторической закономерностью новой эпохи, которую реалист Альберти ощущал, проецируя ее в прошлое? Первая попытка уточнить эти вопросы сделана в двух следующих главах книги. Дальнейшее свое развитие те же темы получат потом, при конкретном анализе отдельных положений архитектурной теории Альберти.