Сущность витрувиевского представления заключалось в том, что зрение, среда, расстояние являются помехами, действие которых нужно свести на нет и, путем «сокращений и добавлений», detractio- nes vel adiectiones, вернуть наше представление к «действительной» форме предмета, то есть к тем соотношениям, которые определяются при его обмере. В основе витрувиевской концепции лежит молчаливое предположение, что существует единственный канон, существуют единственно возможные гармонические соотношения, которые нужно восстановить в тех случаях, когда они искажаются глазом. Точка зрения Альберти иная. Он знает, что мы различно видим предметы в различной среде, на различном расстоянии и т. д. Но вывод отсюда другой: нужно использовать эти различия как даваемые самой действительностью композиционные возможности. Так же как в общей теории архитектуры Альберти начинал с категории «местности», той конкретной пространственной среды, в которой возникает архитектурное произведение, так и здесь нельзя, по Альберти, вынуть вещи из той атмосферы, в которой они находятся. Мы видим параллельные линии сходящимися и вместе с тем знаем, что эти линии параллельны, поэтому попытка изобразить эти линии так, чтобы мы видели их несходящимися, привела бы к обратному результату, чем тот, которого мы добиваемся.

По Витрувию, причину «ошибки» глаза надо выправлять посредством теории. По Альберти, напротив, зрение было «самым острым из чувств», которое «тотчас же» или «сразу», то есть непосредственно, позволяет распознавать совершенное и несовершенное. Поэтому глазу следовало, по Альберти, дать полную свободу в мире видимых форм, нужно было использовать их разнообразие как средство искусства, ему не нужно было непременно возвращать «видимые» соотношения к «действительным» посредством «сокращений и добавлений», нужно было лишь умело пользоваться теми возможностями, которые дает глаз. Коренной же основой всего этого круга мыслей было убеждение, что видимые формы не суть «представления» в смысле чего-то, что мы ставим перед собой, а нечто, что «предстает» перед нами как явление предмета и непосредственное обнаружение его сущности, его «энергия».6

Когда позднее, в XVI в., Виньола писал, что «необходимо знать, какой именно размер должен видеть наш глаз» и что «это-то всегда и будет тем твердым правилом, которое считается необходимым соблюдать», то в этом своем утверждении автор «Пяти ордеров» был ортодоксальным витрувианцем и защитником единого канона.7 Наоборот, комментатор Витрувия, Даниеле Барбаро, наиболее удалялся от Витрувия и приближался к Альберти, так как усматривал в витру- вианских adiectiones и detractiones не столько коррективы, сколько поприще свободной деятельности художника.

В другой связи я уже приводил пример, который по своей наивной непосредственности наиболее живо отражает взгляд Альберти на зрительный облик как своего рода «энергию» вещи, проявление внутренней силы и природы. Альберти советует делать стены города такими, чтобы «при виде их враг трепетал и, отступив, тотчас же удалялся». Приведенные слова о городских стенах, внушающих страх неприятелю, наводят на мысль, что предметы будут скрывать от зрения степень своей удаленности и лишат глаз одного из путей к определению их расстояния ». Или еще более резко: «Cette augmentation que Vitruve donne a la grosseur du haut des grandes colonnes… est proprement une tromperie».2) Перро ссылается на античные римские памятники, в которых большие и малые колонны не имеют различного утонения и где иногда даже более крупные имеют большее утонение, чем меньшие.

Именно эту фразу Ф. Ф. Зелинский9 выбрал в качестве примера, иллюстрирующего некоторые своеобразные особенности латинского языка, противопоставив вышеприведенному «литературному» ее переводу буквальный и невозможный по-русски: «увиденные стены удержали Ганнибала от имевшего быть осажденным Неаполя».3) Нас интересуют в данном случае не столько особенности, которые интересовали Зелинского,10 11 сколько то, что в латинской интерпретации «действующими лицами», носителями действия являются стены, Ганнибал и Неаполь; сами стены, не их вид, Anblick, aspect, не субъективное впечатление от предмета, а сам предмет через свой зрительный образ является активным началом, не «вид» стен, а «увиденные стены» устрашают Ганнибала. В связи с тем, что выше было сказано о глаголе videri, эти особенности латинской конструкции позволяют ближе подойти к теории художественного познания Альберти, к его оптической гносеологии.

Коренную и исходную концепцию Альберти следует искать не столько в противопоставлении реального и кажущегося, сколько в противоположности двух подходов к реальной вещи: рассмотрения ее отвлеченно, вне конкретного времени и пространства, вещи «в самой себе», пропорций «в себе», и рассмотрения вещи в конкретных, индивидуальных отношениях ее к другим вещам, к нашему глазу и к окружающей среде, в отношениях, раскрывающихся нашему зрению и постигаемых им. Зрение открывает вещь в ее явлении, в ее «бытии для другого», и объективность его основана на том, что оно отражает не только самую вещь, но и ее объективные отношения к другим вещам.11

Однако среди множества возможных зрительных форм не все оказываются равноценными. Это убеждение, как мы сейчас увидим, высказывал Альберти. Оно же было ранее сформулировано средневековыми оптиками, у которых вместе с тем наиболее четко определилось представление о зрительных образах как своего рода «энергиях» вещи.

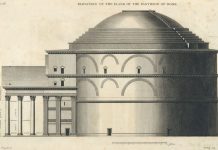

В своей оптике, излагаемой им в сочинении «О живописи», Альберти исходил из понятия зрительной пирамиды, вершина которой находится в глазу наблюдателя и основанием которой является поверхность видимого предмета.* 12 Это понятие зрительной пирамиды было хорошо известно уже античным авторам и возникло в древности на почве представлений о зрительных лучах, исходящих из глаза и как бы щупальцами ощупывающих предмет. В отличие от противоположной теории «эйдосов», то есть истечений-образцов, исходящих от предмета, эта теория зрительных лучей наиболее благоприятствовала развитию геометрической оптики и геометрических построений в оптике.13 Оторвавшись уже в эпоху античности о той почвы, на которой оно первоначально возникло,14 учение о зрительных лучах и

основанном на подобии, мастер соблюдает «соразмерности образца » в отношении его длины, ширины, глубины и красок. В тех же случаях, когда приходится ваять или писать что-нибудь большое, уже нельзя придавать прекрасным вещам «истинную соразмерность », ибо «высокое являлось бы меньше и низкое больше надлежащего », ибо одно мы видим издали, а другое — вблизи. Поэтому в этих случаях мастера «расстаются с истинным» и придают своим образам не «действительные соразмерности », а «те, которые кажутся прекрасными ». «Как же назовем мы то явление, которое хотя с благоприятной точки зрения и походит на прекрасное, но, если бы кто получил способность достаточно созерцать столь великие предметы, оказалось бы не подобным тому, чему его уподобляют? Не фантасма ли то, что кажется похожим, а не походит?» И здесь опять Альберти предстает перед нами как «антиплатоник».