Альберти, помнивший постоянно о разнообразии конкретных условий, никогда не рисовал цельной и единой картины идеального города. Поэтому его советы были всегда условны, — в этом его коренное отличие от утопистов. У него нет единого рецепта для всех случаев. Так, взвесив преимущества горных и равнинных городов и признав, что лучше всего сочетание гор с равнинами, Альберти тем не менее дальше разбирает отдельно обе возможности.14 И главное, он всегда помнит свой собственный завет: «Оставляй старое нетронутым до тех пор, пока нельзя будет строить новое, не разрушив старое». Как ни были привлекательны для него идеалы прямой линии и стройной геометрии, он склонен признать в известном отношении право на сохранение узких, беспорядочных, запутанных улиц средневекового города, оправдывая их со стратегической точки зрения.15

И на «новую ступень» поднимает Альберти эту средневековую «данность» там, где он говорит об улице, «извивающейся мягким изгибом то туда, то сюда, то вновь в ту же сторону», когда «при прогулке на каждом шагу постепенно будут открываться все новые стороны зданий, а выход и фасад любого дома будут обращены на середину улицы».16 17

Та же борьба «идеального» и «реального» в понимании площади. Главная площадь города — «форум» — как будто должна быть единственной и помещаться в центре, соответствуя центральной части жилого дома, которую Альберти образно называл «лоном», что старинный переводчик Мартен не менее образно передал словом «сердце» : «,,Лоно“ будет, таким образом, главной частью, к которой все прочие меньшие части дома сходятся словно к форуму всего здания». Но реальные соображения заставляли Альберти и здесь отступить от идеальной схемы. «Форумы бывают: один — для менял, другой — для торговли овощами, третий — для торговли быками, четвертый — для лесных материалов и тому подобное. Для каждого нужны свое место и свои украшения». Интересен в этом отношении и тот раздел трактата, где Альберти разбирает вопрос о выборе места для рынка с точки зрения возможности допускать иностранцев внутрь города.17

В этом случае опять Альберти чутко улавливает тенденции реального исторического развития и не остается рабом идеальной схемы, и его колебания — отражение реального многообразия намечавшихся решений: именно в XV-XVI вв. рыночная площадь обособляется от центральной общественной, перемещаясь, как правило, на окраину города.18

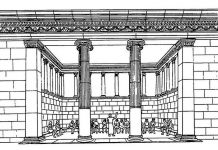

Переходим к улице. Улица раннего Средневековья была скорее проезжей дорогой, чем улицей, в торговых городах позднего Средневековья улица застраивается лавками, мастерскими и жилищами ремесленников и торговцев, и, наконец, в эпоху Ренессанса улица возникает перед теоретиками и практиками как художественная проблема, как архитектурное целое. Яркое отражение этой последней точки зрения — в приведенной цитате из Альберти о плавно извивающейся улице.19

Характерно, что у Альберти нет раздела, специально посвященного городским улицам, он трактуется о них с дорогами, — загородные дороги и городские улицы объединены у него не только общим наименованием via, но и по существу. Главные улицы города для Альберти — продолжение военных дорог, ведущих к этому городу.20

18 Приведу опять цитату из той же монографии Бунина и Кругловой : «В XV и XVI вв. общественная площадь отделится от торговой и займет центральное положение в городе; рынки, почти как правило, будут возникать на окраинах города, вблизи городских ворот, у главных дорог — путей торгового транзита». В качестве примера авторы указывают сиенскую Пьяцца Дель Кампо, служившую рынком в XIII и XIV вв. и занимавшую окраинное положение в городе. С течением времени она стала городским центром, а рынок был вынужден переселиться на окраину. В отдельных случаях, при благоприятных транспортных условиях, рынок образовал новую площадь в непосредственной близости от старой. Возникали групповые площади; характерным примером может служить Верона. В одном из мест своего трактата Альберти дает еще иное деление площадей, отличное от приведенного в тексте: «Площади делятся на такие, где в мирное время торгуют привезенными товарами и упражняется молодежь, и такие, где во время войны хранятся лес, фураж и тому подобное, потребное для того, чтобы выдерживать осаду».

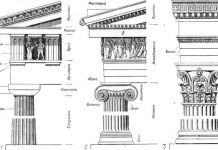

В трактате «О душевном спокойствии» Альберти рассказывает, как «ночью, в особенности, когда обсуждения его души не давали ему ни покоя, ни сна», чтобы отвлечься от горьких забот и печальных мыслей, он начинал «в уме компоновать или строить какое-либо сложнейшее здание, располагая в нем колонны равных ордеров и в разном числе, с разнообразными капителями и необычными базами, в должной связи и с новыми изящными карнизами и каблучками». «Ия предавался этим расчетам, пока, наконец, сон не заставлял меня предаваться ему»,21 «Как часто бывает, — говорит Альберти в трактате „О зодчестве**, — что, даже будучи заняты другими вещами, мы не в силах перестать мысленно, про себя обдумывать какие-нибудь сооружения».

Такие «грезы наяву» заставляют вспомнить и о «Сновидении Полифила» Просперо Колонна, «архитектурном романе» XV в., и о трактате Филарете с его описанием идеального города Сфорцинды. Но коренное их отличие от названных архитектурных утопий в том, что «грезы» Альберти не оставались «грезами», уводящими от реальности, а становились первыми проблесками активной преобразующей воли. Альберти ни на минуту не забывал о реальности, и его архитектурная типология была своеобразным мысленным экспериментированием, учитывающим реальные данные, и если не предполагающим возможность немедленного реального осуществления, то все-таки всегда берущим основные архитектурные типы как реальные, не только отвлеченно логические возможности, — логически возможно то, что не заключает в себе внутреннего противоречия, реально возможно то, потенции к чему заключаются в действительности. Тот трагелаф, который неоднократно фигурирует в качестве примера несуществующей вещи в философских сочинениях Аристотеля, не является такой же логической невозможностью, как, например, квадрат, имеющий диагональ, равную стороне, и не является вместе с тем такою же возможностью, как например возможность прорастания цветка из данного зерна. Трагелаф, по Аристотелю, не существует нигде. Утопические сооружения Полифила не существуют нигде, подобно трагелафу. Архитектурные образы Альберти могут получить реальную плоть, но не должны получить ее неизбежно, как нет ручательств за то, что вот это зерно прорастет и действительно даст заключающийся в нем потенциально цветок.

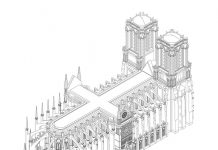

Отсюда ясна основная задача Альберти: исходя из того, «чем разнятся между собою люди», определить архитектурный облик соответствующих им видов сооружений, — но не люди воображаемые, а люди такие, какие они есть и какими они могут стать. Такова цель, которую преследовал Альберти, описывая город, крепость, дворец, храм, базилику, курию, жилой городской дом, виллу, мавзолей и т. д. и т. д. Поэтому, как ни археологичны главы его трактата, посвященные театрам или термам, не строившимся в его время,22 они являются не «археологией ради археологии», а попыткой включить и эти типы сооружений во всеобъемлющую систему архитектурно-социальной типологии, пусть как эксперимент, реализуемый в далеком будущем.

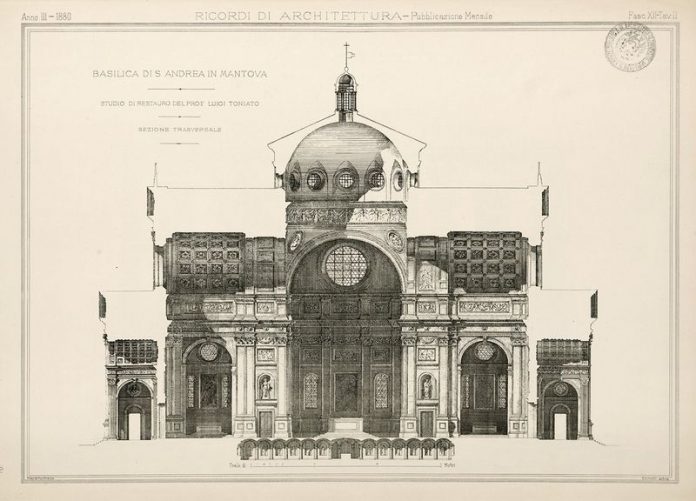

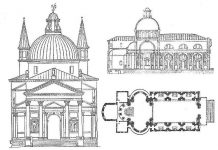

В своих собственных архитектурных произведениях ученый- зодчий попытался реализовать хотя бы частично всю обширную типологическую систему своего трактата. В трактате он описывал этрусский храм, а посылая свой проект церкви Сант Андреа в Мантуе Лодовико Гонзага вместе с замечаниями на проект Манет- ти, он писал: «Это будет более просторно, более долговечно, более радостно. Стоить будет гораздо меньше. Эта форма храма называлась у древних „этрусским святилищем»».23 Проектируя Сан Франческо в Римини, Альберти превращает храм в своеобразный мавзолей.24 Ответить полно и точно на вопрос об отношении трактата Альберти к его архитектурному творчеству можно только на основе детального изучения памятников в натуре. Но и без такого изучения очевидно, что реально построенные им здания имеют много общего с типологическими описаниями трактата. Типы у Альберти в трактате — не схемы, не готовые решения на все случаи. Если Альберти указывает пропорции, например, башни, мавзолея, триумфальной арки, то его указания не общеобязательные, принудительно-обязательные нормы. В этом его отличие от академизма и классицизма. Его типические описания — примеры, их значение не генерализирующее, а эк- земплифицирующее. Характерно, как он вводит, например, описание башни: «Я опишу, какая башня, по нашему мнению, будет наиболее отвечающей своему существу. — Describam qualem fore de- centissimam arbitremur».25

Следовательно, Альберти не навязывает читателю своего примера. Он не берет свои типы и вне пространства и места. Не забудем, что первая из шести архитектурных категорий в его трактате — regio, «местность», то есть та конкретная среда, которая окружает памятник. Был ли действительно возведен памятник или только описан в трактате как идеальная возможность, он остается единичным произведением, концентрирующим, однако, в себе всю значительность типического и общего. Типы сооружений, описываемых Альберти, — своего рода узловые точки, которые держат в «поле своего тяготения» бесчисленное множество индивидуальных аналогий и вариаций, приближающихся к ним или удаляющихся от них. Они связаны с реальностью и практикой, вырастают из них и вместе с тем возвышаются над практикой, которая направлена лишь на единичное.

Если Полифил в своем «Сновидении» из реальных элементов создавал фантастическое несбыточное целое, у Альберти реалистичны и все элементы порознь, реалистично и целое, пусть те или иные типы зданий и не нашли осуществления в его время. Мавзолей Полифила — гигантское фантастическое чудовище, мавзолей Альберти реален, и реален не только потому, что в основе ёго мавзолей Адриана. Альберти — не отвлеченный утопист, а новатор и экспериментатор, считающийся со средой, со средствами, которые оказываются или могут оказаться в его распоряжении. В этом отношении показательно, как Альберти перетолковывает Платона. «Идеальный город» Платона, по словам платоновского Сократа, «все равно, есть ли он где или будет: ведь только с ним одним можно иметь дело, а больше ни с каким».2) Альберти вкладывает в уста Платона совсем иной ответ на вопрос: «Где найти то преславное государство, которое он себе вообразил?» — «Мы его не ищем, но стараемся установить, какое приходится назвать лучшим из всех. Ты же считай предпочтительным то, которое меньше всего будет отличаться от этого образца». И в этом отношении Альберти опять оказывается реалистом, отказывающимся от погони за химерами.26

Для Платона идеальный город — реальнейшее, с которым «только и можно иметь дело», у Альберти — воображаемое мерило для оценки реальности. И даже если в «Законах» Платон предвидит возражения, что его рассказ об идеальном городе — «точно рассказ о сновидении, точно лепка из воска государства и граждан», и признает «истинность в некотором смысле этих возражений», то все же он не мог никогда сказать об идеальном государстве вместе с Альберти: «Мы его не ищем». Словом, для Платона совершенное государство — идеальное, предсуществующее бытие, для Альберти — идеальная норма, возникшая на основе реальности.27