Оглянемся теперь назад, на рассмотренные в начале главы средства архитектурного выражения и посмотрим на них при свете альберти- евского представления об этом общем языке самой «природы». Художник не выдумывает средства своей выразительности, как не выдумывает поэт своего «заумного языка»: и тот и другой находят готовый данный язык в самой действительности, пользуясь им и преобразуя его сообразно своим целям. Задача архитектора не в том, чтобы заниматься архитектурной «софистикой», насиловать материал и средства, заставляя их выполнять несвойственные им функции. Альберти решительно и энергично требовал, чтобы «всегда и во всем зодчие проявляли желание поставить на первое место пользу и бережливость: даже тогда, когда все сделано ради украшения, зодчий должен устроить так, чтобы нельзя было отрицать, что все это прежде всего сделано ради пользы». В иной формулировке это требование гласило: следовать природе вещей. Вот наиболее выразительная цитата : «Видя, что все нами сказанное [основные эстетические категории. — В. 3.] вытекает из природы самих вещей, наши предки не сомневались, что, пренебрегая этим, нельзя достичь того, что сообщает сооружению славу и красоту, и по справедливости сочли, что необходимо подражать природе, лучшему мастеру форм. Потому они собрали, насколько это было в силах человеческих, те законы, которыми она пользуется при создании вещей, и применили их к правилам зодчества». Точно так же древняя Греция почерпала все искусства «из недр природы», все испробовала, «направляясь и устремляясь по ее стопам».

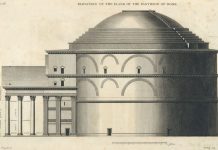

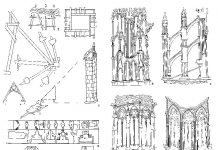

Коренным и основным, однако, были для Альберти, в отличие, например, от Плефона, не анимистические черты природы, наделяемой душою и душевными способностями, а «те законы, которыми она пользуется при создании вещей », «природа самих вещей », природа, которая, как говорит Альберти, ссылаясь на Пифагора, «во всем остается себе подобной». Аристотелевский принцип соответствия средств материалу и цели, соответствия «природе вещей», и был тем основным, что заключало в себе требование «подражания природе». Говоря о происхождении колонн, Альберти понимает подражание природе как верность принципу целесообразности, лежащему и в основе природы, и в основе искусства: «Древние архитекторы подражали природе самих вещей — они не хотели уклоняться в чем-нибудь от обычного назначения зданий». «Во всяком своде, каков бы он ни был, мы будем подражать природе, которая и кости соединила с костями, и самое мясо переплела жилками, ветвящимися по всем направлениям, вдоль и вширь, вглубь и вкось. Такому художеству природы, полагаю я, следует подражать и при укладке камней в своды».

Я уже имел случай сказать, что в античности, как и в эпоху Возрождения, не столько произведение искусства мыслилось в категориях природных, сколько, наоборот, природа мыслились в категориях художественных: в сущности, не искусство «подражало» природе, а природа и ее «произведения» рассматривались как произведения искусства, разумно созданные ради определенной цели. Поэтому в конечном итоге «природа» Ренессанса была отражением социальной природы человека Возрождения, была создана по его «образу и подобию». Вот почему нельзя понимать «целесообразность» и «деятельность» природы, выдвигавшуюся Альберти в качестве верховного образца всякой деятельности, в смысле отвлеченно-утилитарном, так сказать, конструктивистском. «Природа» Возрождения не только действует экономно и утилитарно, но, подобно человеку Ренессанса, наслаждается красотой и играет. «Кажется, — говорит Альберти, — будто сама природа находит удоволъ- ствие в живописи, как мы это видим, когда она в трещинах мрамора нередко изображает гиппокентавров и всякие лики бородатых и кудрявых людей».49 Вплоть до XVII в. даже в науке держались представления об окаменелостях как результате «игры природы», а многие резные камни, найденные в земле, всерьез понимались как произведение «природы-художницы».50 Альберти отдал дань этому представлению, так как у него мы читаем о камнях, «превосходно исчерченных пятилистным знаком и определенными ровными линиями, прекрасно изваянных дивным искусством природы и выполненных так, что поистине никто из смертных не может подражать тонкости этой работы». «Ичто наиболее удивительно», продолжает Альберти, «ты не найдешь ни одного камня подобного рода, который бы не был перевернут и не прикрывал запечатленную на нем форму начертания; и отсюда можно заключить, что природа такие утехи своего художника придумала не на удивление людям, а для самой себя».

В предшествующих главах мы видели, что последней затаенной мыслью Альберти была подобная жизнь «для себя», что для Альберти существовал драматический неразделимый конфликт между требованиями такой жизни «для себя» и жизнью целого: исторический процесс был сильнее отвлеченной идеальной гармонии, и Альберти колебался между признанием исторической реальности как высшей «правды» и как слепой иррациональной стихии, «нарушающей и разрушающей стройный замысел зодчего».

Понятно после сказанного, что если «природа» мыслилась Альберти «социоморфно» «по образу и подобию человеческому», то на нее неизбежно должен был быть перенесен тот же конфликт. Гармония, concinnitas, была для Альберти «абсолютным и первичным началом природы ». Но вместе с тем Альберти ощущал разрушительные, «дионисийские» силы природы. «Да мы и сами знаем, что способны сделать жар солнца, холод тени, метель и ветер. Мы видим, как даже самые твердые камни слабеют и разрушаются, разбиваемые этими орудиями, как с высоких скал буря срывает и низвергает огромные глыбы, обрушивающиеся вместе с большею частью горы… Добавь внезапные случайности пожаров, добавь грозы, землетрясения, натиск волн и наводнения и то многое, что необыкновенная сила природы может произвести ежедневно, — неслыханное, неожиданное, невероятное, нарушающее и разрушающее стройный замысел зодчего». Требование «не предпринимать того, что идет вразрез с природой вещей», берет свое начало отсюда, и оно аналогично требованию не разрушать старого, «пока нельзя будет строить новое, не разрушив старого». «Сила природы, даже если и задерживается встречной преградой или отклоняется тем или иным противодействием, все же такова, что сумеет победить и одолеть то, что ей противостоит и мешает. Всякое противостоящее ей, я сказал бы, упорство она ежедневной и постоянной настойчивостью натиска, временем и обилием расшатывает и низвергает. Как много произведений рук человеческих, читаем мы и видим, не уцелело только потому, что оказалось в несогласии с природой вещей». Перед глазами Альберти — порт Клавдия в Остии и порт Адриана у Террацины, « входы которых засыпаны, и бухта занесена песком от непрестанного морского прибоя, постоянно в них бьющего и день за днем их одолевающего». Это уже не та природа, которая «учит хорошему», а беспощадная и слепая сила.

Невольно вспоминается гениальное описание Кипра у Леонардо: «Многие, возбужденные его красотой, разбивали корабли свои и снасти среди скал, опоясанных головокружительными волнами. Здесь красота нежных холмов приглашает странствующих, корабельщиков отдохнуть среди цветущей зелени, в которой кружащиеся ветры наполняют остров и окрестное море сладкими ароматами… О, как много кораблей здесь было уже потоплено! О, как много судов разбилось о скалы! Здесь можно было бы видеть бесчисленные корабли, разбитые и полуприкрытые песком; у одного видна корма, у другого — нос, у одного киль, у другого — борт. Здесь северные ветры в отзвуках производят разнообразные и страшные звучания».51

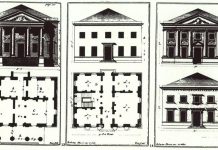

Альберти исходил из постулата, что конфликт между «необходимым» и «полезным», с одной стороны, и «красотой» и «достоин ством» —с другой, невозможен, что «естественный язык» полезного есть вместе с тем естественный язык прекрасного. Но когда он принимался решать реальные проблемы реального города своего времени, он вынужден был признать, что «одного требует польза граждан, а другого — достоинство». Начав как социальный реформатор, он кончал бегством от города и его «буйной толпы».

Совершенно особая задача, лежащая за пределами настоящей книги, проследить ту же борьбу двух стихий в плане чисто биографическом. В этом отношении много дает анонимная биография Альберти. Как ни классично спокоен здесь Альберти, то там, то здесь, в виде обертонов или контрапункта звучат ноты беспокойства и внутренней смятенности; занятия науками до того, «что он сильно подорвал этим свое здоровье», что «буквы начинали извиваться перед его глазами подобно скорпионам», «молчаливость и склонность к уединению» и «несколько угрюмый вид», объясняемые биографом как результат его навязчивых ученых размышлений, наконец, доходящие почти до мании преследования жалобы на родственников, с которыми мы встречаемся и здесь, и много раз в сочинении «О семье». «Во время болезни он постоянно страдал от бессовестности и бессердечия своих родственников». Чувство непризнанности и неоцененности достигает здесь предела — отчаяния. «Когда он дал своим родственникам прочесть первую, вторую и третью книги „О семье“, то для него было очень тягостно, что среди всех членов семейства Альберти, имевших сколько угодно досуга для других занятий, не нашлось почти никого, кто бы удостоил прочесть хотя бы заглавия этих книг, несмотря на то, что ими интересовались даже за границей; не мог он также и воздержаться от негодования, видя, как некоторые из его родных открыто издевались над всем этим сочинением, а заодно и над замыслом автора, называя его нелепейшим. В досаде на это он решил было, если бы не вмешательство некоторых высоких особ, предать сожжению все эти три законченные тогда книги». А в «Застольных беседах», в диалоге Меркурия и Добродетели вселенной управляет уже не гармония, но слепая и наглая Фортуна, которая презирает и талант и добродетель: Добродетель через посредничество Меркурия пытается искать защиты у богов, Меркурий отвечает ей горькими словами, что сам Юпитер боится Фортуны, которая возводит богов к небу и способна вооруженной рукой изгнать их оттуда.52

«Вот почему, — говорит он ей, — если ты благоразумна, скройся к плейбейским богам, пока ненависть Фортуны к тебе не погаснет». И в этой же связи приходится вспомнить полные черного пессимизма строки в посвящении Брунеллески : близко время, когда настоящее искусство погибнет.

Героический замысел Альберти заключался в стремлении выразить и отразить средствами искусства всю действительность, всю «природу вещей» во всем ее богатстве и разнообразии. В этом оптимистическом стремлении им руководила уверенность, что «природа не подведет», что «природа научит хорошему» и результатом будет «гармония», то есть «верховный закон» вселенной и красоты. Но Альберти не был невозмутимым олимпийцем и его concinnitas не была заоблачной. В природе, «абсолютным и верховным началом» которой была гармония, Альберти видел и другой ее лик, грозный и разрушительный. В живом Альберти было сильно ощущение реальности как слепого хаоса. Отсюда — борьба.

Все ли богатство реальности действительно подлежит выражению в искусстве? Все ли чувства человека может вместить гармония искусства? Содержание архитектуры — человек во всем разнообразии его жизни и его чувства. Но среди человеческих чувств есть и такое сильное чувство, как страх. Подлежит ли и страх выражению в искусстве? Когда Альберти экспериментировал, создавая свою универсальную архитектурную типологию, он попытался найти адекватный художественный образ и для этого чувства. Таково жилище тирана на неприступной горе, к которому граждане «пылают вечной ненавистью». От пристального взгляда не может укрыться тот незримый страх, который наполняет описания частного городского дома с его тайниками, потайными убежищами и ходами. Но когда Альберти декларирует свои архитектурные требования, когда он хочет поучать, то он пишет: «Мне совсем не нравятся в домах частных граждан башни и зубцы, ибо эта черта крепости, и в особенности крепости тиранов, — вещь, чуждая мирным гражданам и благоустроенной республике, поскольку она означает либо зародившийся страх, либо учиненную несправедливость ». Из этих слов приходится заключить, что страх нужно скрывать, нужно маскировать. Не все находит свое выражение в искусстве. Чисто познавательное отношение к действительности привело бы к пассивному отражению «природы» и «хаоса». Чисто волевое отношение могло бы увлечь к отвлеченному утопизму. В понятии ingenium — познающей и вместе с тем творчески- изобретательной, активной способности человека, — Альберти стремился найти выход из создавшегося конфликта «сущего» и «должного». В конкретных индивидуальных решениях конкретных проблем его времени чувствуется ingenium самого Альберти, живой индивидуализирующий активный ум. Но у исторического Альберти было и другое отношение к «хаосу реальности»: не преодолеть хаос, а отгородиться от него, изгнать хаос и дисгармонию за пределы искусства и художественного выражения и по возможности самой жизни — бежать из города с его «шумом ремесленников» и «вредными испарениями». Это значило, что «язык природы», «язык действительности» полнее и богаче языка искусства. Не все находит свое выражение в искусстве. Ограничивая сферу познания и сферу «природы» гармонией, Альберти замыкался в сферу «должного», тщательно преграждая в искусство доступ всем иррациональным, «барочным» потенциям бытия. Вместо одоления хаоса — отгораживание от хаоса. Дисгармония, конфликт, страдание — не предмет искусства. Или, как говорил Альберти по свидетельству анонимной биографии : «Разбитую и расстроенную лиру надо выбросить мальчишкам и дуракам».