Интересным примером «архитектурной цитаты» и вместе с тем хорошей параллелью к консоли Альберти являются капители колоннады двора в монастыре Санта Мария Маддалена де’ Пацци во Флоренции. Образцом для них в 1479 г. Джулиано Сангало взял ионийскую капитель, найденную в Фьезоле. Вазари в биографии Сангало8 не только указывает на этот факт, но и прослеживает судьбу самой капители, характеризуя тем самым отношение людей Ренессанса к подобным «цитатам»: «Оная капитель была скопирована с очень древней мраморной капители, найденной в Фьезоле монсинь- ором Леонардо Салутати, епископом этого места, который хранил ее вместе с другими антиками некоторое время на улице С<ан> Галло вдоме с садом, где он жил, напротив С<анта> Агата, каковая капитель ныне находится у монсиньора Джованни Баттиста де Рикосо- ли, епископа Пистойи, и ценима им за свою красоту и своеобразие, поскольку среди древних капителей не встречается другой ей подобной».

Позднейшим примером того, что лучшие мастера Возрождения не считали зазорным для себя повторить хороший образец, может служить ионийская капитель храма Фортуны Вирилис, о которой Палладио9 писал: «Капитель на углах портика и храма — двухсторонняя, чего, насколько помнится, я нигде больше не встречал, но так как композиция эта мне показалась красивой и изящной, то я ею воспользовался во многих постройках». Таким образом, в обоих случаях прямо указана причина повторения и подражания: не археология или редкость, а красота.10

нием спросу со стороны этих собирателей. Вот как резюмирует Куражо содержание своей книги : «On a vu que c’est l’admiration pour l’anti- quite, que c’est la passion des premieres collections, dans lesquelles Г element antique regnait presque exclusivement en maitre, qui donnerent naissance a Pindustrie des reductions de chefs-d’oeuvre classiques et a la fabriquation en nombre de tant de bronze destines moins peut-etre a tromper les amateurs inexperimentds qu’a consoler les moins fortunes d’entre eux ou les moins heureux dans leurs recherches. Originaux, copies, surmoules, pastiches, firent longtemps t^s bon menage chez les memes amateurs et dans les memes vitrines.»e)

0В описании построенной им для братьев Барбаро виллы в Мазере Палладио говорит: «Капитель угловых колонн имеет две лицевых стороны, но о том, как делаются такие капители, я скажу в книге о храмах», что Альберти при своих занятиях теорией скульптуры искал «ту высшую красоту, которою природа одаряла многие тела, как бы распределив ее соответственно между ними» и стремился подражать в этом Зевксису, который «создавал для кро- тонцев изображение богини, заимствуя у самых выдающихся по красоте девиц все, что в каждой из них было наиболее изысканного в смысле красоты форм, и перенося это в свое произведение». Мы видели также, что римские памятники были для Альберти теми «кротонскими девушками», в чертах которых он искал след этой «высшей красоты». Чем же была она в конечном итоге для Альберти? «Вечной красотой» платоников? Во второй главе показано, сколь внешни были связи Альберти с античным, средневековым и возрожденским платонизмом.

Но «высшая красота» не была и догматизированным каноном античности, сложившимся на основании изучения античных памятников, то есть эстетическим идеалом определенной исторической эпохи, возведенным в абсолютную догму для всех времен и для всех народов.

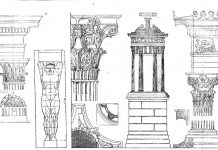

В седьмой книге своего трактата Альберти, описав капители дорического, ионического, коринфского и композитного ордеров, заключает: «Кроме этих, встречаются еще многие капители, сложенные из описанных очертаний и частей, то увеличенных, то уменьшенных. Но они не встречают одобрения у опытных зодчих». После «Правила пяти ордеров архитектуры» Виньолы, после бесчисленных руководств по ордерам, «V columnae» Блума, «Нового Виньолы» и т.п. может показаться, что Альберти еще более суживает диапазон возможностей, сводя пять канонических ордеров к четырем. Между тем достаточно вспомнить, чем были дорический и ионический ордера в архитектуре XV в., чтобы убедиться в обратном. Дорический и ионический ордера еще предстояло возродить на практике. Случаи применения их были единичны, и Альберти, относя их к числу признанных ордеров, не ограничивал практику своего времени, а, наоборот, расширял, указывал ей новые возможности.

А насколько приведенные слова Альберти далеки от архитектурного догматизма и защиты неизменных канонов, видно из другой цитаты: «Если другие выдающиеся архитекторы убедились на деле, что дорическое, ионическое, коринфское или тосканское членение лучше всех, то, перенося эти очертания в наше произведение, мы не должны действовать словно по принуждению законов, но, учась у них и привнося вновь изобретаемое, мы должны стремиться стяжать похвалу, равную с ними, или, если возможно, еще большую».

Альберти была чужда вазариевская концепция Возрождения, основанная на представлении о перерыве традиции, о пропасти «веков варварства», которые отделяют людей Ренессанса от античного мира. Контраст варварства и культуры, «дурного» и «хорошего» Альберти усматривал не столько в контрасте исторических эпох, сколько внутри каждой эпохи. Вот почему он считал возможным в той мере, в какой это было ему нужно, включить в свой трактат и средневековые источники, освещавшие отдельные вопросы науки, искусства и техники: je prends mon bien par tout ой je le trouve.7)

И в своем творчестве он также умел очень бережно и тактично приспособляться к готическому наследию.

Тейер полагает, что единственная реминисценция готики в трактате Альберти — это фраза о стрельчатых арках в третьей книге.11 Однако и в седьмой книге мы встречаем такую готическую фразу: «Трепет, который возникает в сумраке, по своей природе увеличивает в душах благоговение, и сумрачное по большей части сочетается с величием». Правда, эта фраза ослабляется дальнейшим замечанием: «Мне нравится, когда вход в храм будет совершенно светлый и внутренний неф отнюдь не будет печальным». Но как бы то ни было в подобных суждениях нет ни тени того «антиготического» чувства, которое крепнет у позднейших теоретиков Возрождения.11 12

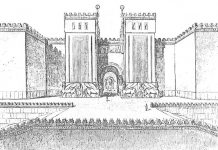

В трактате Альберти имеется еще одно место, мимо которого проходило большинство исследователей. «Я не стану восхвалять недавнюю пору, лет двести тому назад, — говорит Альберти, — когда распространилось всеобщее поветрие строить башни даже в самых мелких городах. Казалось, ни один отец семейства не мог обойтись без башни. И повсюду вырастали леса башен». Достаточно взглянуть на рисунок средневековой Сиены с такими именно «лесами башен», чтобы понять, о чем идет речь. И дальше Альберти продолжает, как будто пытаясь объяснить происхождение подобного «поветрия»: «Некоторые полагают, что души человеческие меняются в зависимости от движения светил. Лет за триста или четыреста до нашего времени все были охвачены таким пылом благочестия, что, казалось, люди рождены только для того, чтобы строить священные здания». Нельзя всерьез принимать эту астрологическую историю стилей, и сам Альберти дает ее полуиронически. Но показательно, что он говорит об эпидемии, или « поветрии», то есть о чем-то, что приходит извне, что не затрагивает существа эпохи, не повреждает ее в корне, создавая культурную пропасть, разрыв традиций. Во всяком случае совершенно не прав Боринский,13

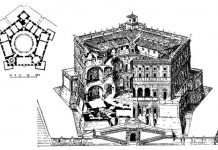

сливая в одно две цитаты из Альберти и утверждая, что для Альберти готика— «безрассудная страсть громоздить камни», объяснимая лишь астрологически: «Inconsiderate, coacervandorum lapidum libido nennt es Alberti. Er kann sich diese Zeitmanie der Turme nur astrologisch erklaren».9) Одно высказывание находится в шестой книгей, другое — в восьмой, притом нет никаких данных для утверждения, что первое высказывание относится к готике. Оно с большем правом может быть отнесено, например, к Нерону, которого отличали, по словам Альберти, «строительное безумство — aedificandi insania» и «бешеная страсть доводить до конца произведения непомерные», или Гелиогабалу, который замыслил поставить огромную колонну, оставив свое намерение только потому, что не нашел достаточно большого камня. О гробнице Порсенны, описываемой Плинием и у старых комментаторов превращавшейся, по выражению Катремера де Кенси, в «смешное нагромождение пирамид»,14 Альберти отзывается так: «Эта диковинная и отнюдь не отвечающая разумным целям постройка ни в коем случае не заслужит моего одобрения». Разве только что приведенные примеры нельзя назвать inconsiderata coacervandorum lapidum libido — «безрассудной страстью громоздить камни» ? Даже слово libido здесь и в отрывке о Нероне одно и то же.

Словом, основной рубеж для Альберти не хронологический или исторический, а вне-временный или вне-исторический: рубеж между «хорошим» и «плохим». Для порицания «строительных безумств» Калигулы, Нерона или Гелиогабала Альберти находит более резкие слова, чем для порицания готики.