Посвящая Брунеллески свои «Три книги о живописи», Альберти писал: «После того как из долгого изгнания, в котором мы, Альберти, успели состариться, я вернулся сюда, в эту нашу превыше всех прекрасную родину, я убедился на примере многих, но в первую голову на тебе, Филиппо, и на нашем любезнейшем друге скульпторе Донато, а также на других, как-то: на Ненчо, на Луке и на Мазаччо, что они по дарованию своему ни в одном похвальном деле не уступают кому бы то ни было из древних и прославленных мастеров этих искусств».25

И в этих самых книгах «О живописи» исследователи уже отмечали «флорентийские мотивы», например там, где Альберти подчеркивал значение пластической моделировки, rilievo; «Мы, конечно, ждем от живописи, чтобы она казалась очень выпуклой и похожей на то, что она изображает».26

«Как ученые, так и неученые одинаково похвалят те лица, которые словно изваянные, кажутся выступающими из картины, и будут порицать те лица, в которых не видно другого искусства, как разве только в рисунке»,27 28 Поэтому-то «высшее мастерство и искусство заключаются в умении пользоваться белым и черным» и «к умению пользоваться этими двумя цветами следует прилагать все свое рвение и старание, ибо свет и тень заставляют вещи казаться выпуклыми».28

«Ты, где нужно, очень скупо, начнешь наносить белое и тотчас же с противоположной стороны, где нужно — черное, ибо благодаря такому уравновешиванию белого и черного выпуклость вещей делается очень заметной».29 «Не случайно, — замечает по этому поводу Шлоссер, — что Тоскане, начиная с треченто, принадлежали гегемония в Италии в отношении пластики»,30

«Гармония цветов Альберти, — замечает тот же Шлоссер, — также определенно флорентийская — аккорд розового, зеленого, небесно-голубого».3l Альберти пишет: «Розовый цвет, зеленый и голубой, будучи сопоставлены вместе, делаются от соседства друг с другом достойными и видными»,32

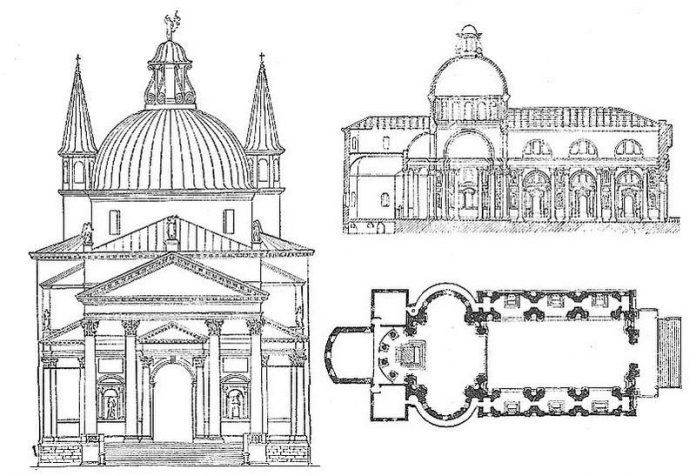

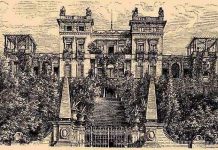

В трактате «О зодчестве» Альберти часто говорил о портиках. В ряде случаев он имел в виду античные портики, но в целом ряде случаев за этим словом скрываются итальянские лоджии. В «портиках» делаются арки, портики «особенно хороши» сводчатые. «Явится украшением для перекрестка и для форума, — писал Альберти, — если здесь будет изящный портик, под сенью которого отцы могут вкушать полдневный отдых, либо поджидать друг друга для разговоров о делах». У здания сената, описание которого — сложное переплетение античных черт с чертами средневековой синьории, должны быть «портик, галерея и тому подобное, где слуги, клиенты, домашние, ожидающие своего господина, в непредвиденных случаях оказались бы защитой».33

Невольно вспоминаешь Loggia dei Lanzi возле флорентийской Синьории, местопребывание ландскнехтов. Точно так же «портики» форума и перекрестков с сидящими старцами, присутствие которых «отвратит играющую и состязающуюся на открытых площадках молодежь от всякого беспутства и шалостей, свойственных резвой юности», заставляет вспомнить флорентийские площади и перекрестки времен Возрождения. Прислушаемся к историку флорентийской культуры: «Каждый дворец, каждый значительный дом имел свою лоджию, где под защитой от солнца и дождя, но при полном свете, совершались важнейшие дела домашней жизни. В жилищах без лоджий улица служила как бы наружным помещением. Здесь играли в шахматы, в шашки, в мяч и волчок. Мяч и волчок опрокидывали шахматные доски и попадали под ноги прохожим. В своих забавах дети, в своих азартных играх взрослые мешали движению. Тщетно власти запрещали всякую игру, не считаясь ни с каким расчетом и благоразумием. Их мудрые предписания игнорировались, и плутовство, далеко нередко, заставляло изрыгать ругательства, проливать кровь»,34

Если обратиться к тому сравнительно небольшому количеству тосканских вилл XVв., которые нам известны,35 то там мы найдем именно ту зыбкость границ между виллой и городским домом, которая явственно ощущается в трактате Альберти. Полная «открытость» царит в Бадии, и воздействие этого нового идеала виллы на городскую архитектуру можно усмотреть в южном, выходящем в сад фасаде палаццо Пикколомини в Пиенце.36 Однако тип городского палаццо с внутренним двором довольно стойко держится в строительстве вилл и не сразу уступает место новому типу.37 То же в теории Альберти: проповедуя «открытость» виллы, он вместе с тем в качестве главной части усадьбы называет «лоно», или центральный внутренний дворик городского дома, к которому «все прочие меньшие части сходятся словно к форуму всего здания».

Наконец, отдельные куски трактата «О зодчестве» отчетливо показывают, до какой степени внимателен был Альберти к социальным проблемам своего родного города. Достаточно сопоставить два отрывка — один из трактата, другой — из книги только что цитированного историка Флоренции. «Были в Италии правители, — пишет Альберти, — которые в своих городах запрещали давать приют тому роду людей, оборванных и калек, которых называют бродягами: там, куда они приходили, им сейчас же объявляли, чтобы они более трех дней не оставались в городе без дела. Нет ведь столь жалкого человека, который в чем-нибудь не оказался бы полезным человеческому обществу, ибо даже слепые бывают полезны веревочникам. А тех, кого совершенно сразила какая-нибудь тяжелая болезнь, тех управа для пришлых распределяла по группам между менее значительными жрецами. Таким образом, и они не просили тщетно благочестивейших соседей о помощи, и город не оскорблялся видом неопрятных людей. В Этрурии в соответствии с древним почитанием святости и истиннейшей религии, чем она славилась всегда, существуют чудесные приюты, сооруженные с невероятными затратами, где всякий гражданин или пришелец получает то, что потребно для прожития». «XIV век, — читаем в указанной выше книге, — был свидетелем открытия во Флоренции не менее двадцати странноприимных домов. И тем не менее улицы оставались полны нуждающимися, нищими. Среди них слепые, настоящие или мнимые, составляли как бы особого рода и очень значительный класс. Они ходили с чашкой и посохом в руке, водимые своей собакой на поводу. Доходное занятие: в два года они могли заработать тысячу ливров. Один 47-летний слепой говорил, что если бы он не израсходовал всех полученных им денег, он жил бы в довольстве. Их иногда прогоняли, но снисходительность в конце концов всегда брала верх. Представление о многочисленности нищих дает тот факт, что один чудак отказал каждому из них по 6 динаров в своем завещании, и они обошлись наследникам в 430 ливров, что дает 1800 „лишних ртов“ при населении, которое никогда не превышало и не всегда достигало 100 000 душ».39

Не флорентийскими ли бродягами навеяны, наконец, те страницы в сочинении «Мом», которые Мишель справедливо причисляет к числу самых блестящих из написанных Альберти?40 Здесь Альберти уже не тот моралист, который красноречиво восхвалял мероприятия итальянских правителей по борьбе с пауперизмом. Мысль автора книг «О душевном спокойствии», панегириста сельской жизни, ее свободы и независимости, делает гротеско-неожиданный ход: образ нищего предстает перед Альберти как последствий ответ на его философские искания. Этот образ останется навсегда непонятным для Зомбарта, пытавшегося упростить психологию Альберти до психологии буржуа-скопидома, но именно он ярче всего свидетельствует о той колоссальной, титанической, «взрывчатой» силе реализма, которая не позволяла великому флорентийцу смотреть на мир в очки узкой ограниченной доктрины. Альберти в его исканиях индивидуальной свободы, независимой жизни «для себя», на минуту представилась возможность, голос которой он сам же заглушал потом своими рассуждениями и требованиями. Его глазам предстал антипод гуманиста-собственника, наслаждающегося душевным покоем в своем «огороженном саду», — антипод, который гораздо проще и лучше разрешил проблему «душевного спокойствия» и «свободы личности». Мом, бог насмешки, принял облик нищего, сойдя на землю. Изведав жизнь бродяг, он возвестил, что нет жизни привлекательнее и желаннее: у них одних искусство легкое, полезное, беззаботное, полное свободы и радости — ars plena libertatis ас voluptatis. «Ты видишь голых бродяг под открытым небом, лежащих на жесткой земле, ты их презираешь, смотришь на них сверху вниз вместе с толпой и гнушаешься ими. Смотри, как бы эти самые бродяги не стали презирать тебя вместе с толпой и не стали на вас смотреть сверху вниз. Ты многое делаешь ради других, а бродяга — тот ни во что не ставит ни твои, ни чужие дела, ради себя он делает все, что делает — sibi facit quicquid facit». Здесь антипод гуманиста оказывается его двойником. Но Мом идет дальше. Та dignitas, та плавная поступь, которая отличала идеальные фигуры Альберти беспощадно обличается им. « Кто не посмеется над тобой, — говорит он, — когда посмотрит, как ты шествуешь в тяжелых одеяниях, связанный и стесненный путами, желая понравиться взорам других. Этого бродяга не делает, а потому и смеется над тобой, глупцом, который не думает даже избавиться от бремени одежд. Ужели ради одного того, чтобы казаться красивее и наряднее, ты не откажешься стеснить и сковать члены своего тела по чужому произволу? Скажешь, что бродяге приходится спать на земле. Ну и что же? Разве, когда придет сон, глаза у тебя будут более открыты, если спать на голой мостовой, чем под богатыми одеялами?» И дальше идет описание, как вся земля содрогается в конвульсиях, пламя вырывается из источников, горы ударяются друг о друга своими лбами, словно бараны. В городе, которому грозит разрушение, сенаторы дрожат, граждане сходят с ума. А бродяга ничего не видит и не слышит: «он лежит на спине, задрав ноги», спит и храпит. После всех подобных речей Мома Юпитер в конце концов убеждается, что житье бродяги лучше не только жизни других людей, но и выше блаженства самих богов.