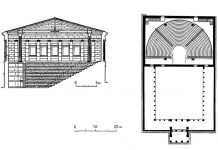

Будем по-прежнему действовать по методу сравнения. Одна параллель Альберти с Витрувием позволит лучше уяснить сказанное. Говоря о театрах, Витрувий отмечал: «Невозможно, чтобы указанные правила соразмерности отвечали всем условиям и потребностям во всех театрах, но архитектор обязан принять во внимание, в каких пропорциях надо следовать этой соразмерности и какие следует видоизменять в соответствии с природным местоположением или с величиною сооружения.

Ибо есть вещи, которые непременно должны быть как в самом маленьком, так и в большом театре одной и той же величины в связи с их назначением; таковы ступени, круговые проходы, парапеты, входы, подъемы, помосты, почетные кресла и другое, в чем по необходимости приходится отступать от соразмерности для избежания неудобства при пользовании».

Из приведенной цитаты видно, что Витрувий отдавал себе ясный отчет в невозможности соблюсти принцип полного подобия при переходе от малого к большому: рост человека остается ведь неизменным, а с ним должны соразмеряться такие части сооружения, как места для зрителей, почетные кресла и т. п., которые не могут возрастать в той же пропорции, как и сами театры в целом.

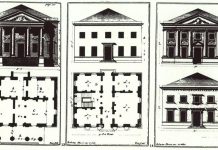

Поэтому-то, в отличие от других частей театра, Витрувий указывал их абсолютные, не относительные размеры: «Уступы мест для зрителей, где располагаются сиденья, должны быть не ниже фута и пяди и не выше фута и шести дюймов, а ширина их должна быть не больше двух с половиной футов и не меньше двух футов». Аналогично посту пил Альберти : «Ступеньки делаются высотою в полтора фута, а шириною в два с половиной». И в той же главе он указал целый ряд отличий больших театров от малых.

Почему же все-таки Альберти не поставил тогда принципиально, в общей форме вопроса об изменении масштаба, влекущем за собою коренную ломку художественного образа? Допустим, что этот вопрос не интересовал его практически. Допустим, что строительная практика его времени благоприятствовала его равнодушию.

Допустим, что музыкальные аналогии могли укоренять в нем убеждение, будто переход по ступеньками масштабной лестницы аналогичен переходу из одной октавы в другую. Были, однако, причины, которые принципиально удерживали его от отвлеченных экскурсий в указанную область. Какие это причины, на это дает ответ отрывок из трактата «О зодчестве», который до сих пор ускользал от внимания исследователей.

В самом конце своего трактата, после различных рецептов по ремонту и восстановлению зданий, Альберти, как бы в виде приписки, «на прощание», дает несколько советов, которые имеет первостепенное значение и, по существу, являются ключом к его пониманию ордера и к пониманию ордера в эпоху раннего Возрождения вообще.

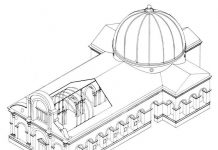

«Мы не будем пренебрегать и изяществом сооружения, — говорит Альберти. — Если высота стены будет нерасчленен- ной, прибавь тяги либо выкрась разной краской, поделив эту высоту в надлежащих местах на отдельные участки. А если стена будет слишком длинная, вделай колонны сверху донизу, не слишком частыми, а с полуширокими пролетами, ибо тогда взор, словно в разных пристанищах, будет останавливаться и задерживаться там, где его раньше отвращала и неприятно поражала обширная поверхность».

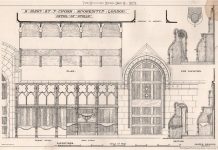

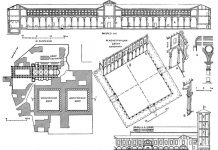

Если принять во внимание этот отрывок и значение слова ornamen- tum, совершенно в ином свете предстанет, например, такая фраза Альберти о стене театра: «Ad cuius parietis cutim extimam theatri quae ad venientes spectet appingentur ornamenta colum- narum. — На поверхности этой наружной стены театра, которая обращена к приходящим, делаются украшения в виде колонн». Здесь явно — частное приложение того же самого общего правила, сформулированного в конце трактата, и не менее явное равнение по ордеру Колизея: ornamenta columnarum не являются наклеенным на стену «украшением», а членят стену, делая ее соразмерной человеческому восприятию.

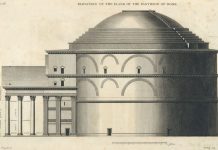

Эстетический канон меры и «золотой середины» не был для Альберти произвольной нормой и принцип гармонии был не только принципом объективным, коренившимся в самих вещах. По Альберти, он коренится в самой природе человека и его восприятия. Соответственно этому одна из задач ордера — сделать «обозримым необозримое», привести «необозримое» в согласие с человеческим восприятием, которое «не может объять необъятного» и вынуждено воспринимать его по частям.

В этом смысле эстетический канон меры есть условие познания предмета, но не в смысле кантовских форм a priori, а в смысле посредствующего звена между познающим и познаваемым, то «среднее», которое устанавливает «пропорциональное соответствие» между ними, подобно тому как «среднее» устанавливало соответствие между частями самого предмета или сооружения. Так именно Альберти, смешивая Протагора с Пифагором, понимает изречение: «Человек есть мера всех вещей». «И прежде всего, — говорит он, — сравнивают с очень знакомыми вещами.

Быть может, Пифагор, говоря, что человек есть основание и мера всех вещей, хотел сказать, что все акциденции вещей познаются по сравнению с акциденциями человека». В этом же смысле он оценивал колоссальные нечеловеческие масштабы древневосточной архитектуры, как бы отталкиваясь от них: «это пристало царям», «предоставим это могущественным царям».

Для Витрувия и Галилея вещи «разваливались», пройдя границу определенной меры. Для Альберти суть дела была не в этом: для него огромные вещи «разваливаются» прежде всего в человеческом восприятии: человек не может вместить их сразу. У Аристотеля вещь за определенными пределами объективно переставала быть тем, чем она есть, утрачивала свою « природу».

В этом отношении на его позиции стояли и Витрувий и Галилей. Но у Аристотеля была уже сформирована и позднейшая аль- бертианская точка зрения, согласно которой канон меры не только объективный принцип бытия вещей, за пределами которого вещи утрачивают «естественные свойства», сколько непременное условие восприятия вещей, ее обозримости.

В «Поэтике» читаем: «Ведь прекрасное проявляется в величине и порядке, поэтому прекрасное существо не может быть слишком малым, так как его образ, занимая незаметное пространство, сливался бы, как звук, раздающийся в недоступный ощущению промежуток времени. Не должно было оно быть и слишком большим, так как его нельзя было бы обозреть сразу; его единство и цельность уходили бы из кругозора наблюдающих, например, если бы какое-нибудь животное было в десять тысяч стадий».

Заметное влияние «Поэтики» Аристотеля сказывается лишь в XVI в. Во времена Альберти существовал лишь темный латинский перевод испанского ученого Германа Аллемана, сделанный в 1276 г. с арабского переложения Аверроэса. «Wertlos» — называет этот перевод Борин- ский, отмечая его малую распространенность. Первый перевод с греческого был исполнен Георгием Валлой и напечатан в Венеции в 1498 г. Никаких указаний на знакомство Альберти с греческим подлинником «Поэтики» не имеется. Поэтому следует считать вообще мало вероятным влияние «Поэтики» на него.

Но родство имели бесспорно, особенно если вспомнить его интересный текст из «Риторики», в котором устанавливается различие междуречью «повествовательной» и «округленной». Первая, свойственная архаическим писателям, «сама по себе не имеет конца», и конец ее определяется лишь содержанием излагаемого предмета. Вторая, округленная, — речь, строящаяся периодами, представляющими уже сами по себе завершенное целое.

«Первая же имеет в себе приятности по причине беспредельности, ибо люди всегда хотят видеть конечную цель. Вот почему на поворотах бегуны теряют дыхание и силы, тогда как раньше не уставали, видя цель». В противоположность этому периодически построенная речь имеет легко обозримую величину cK)voktov). «Такая речь приятна и легко усваивается q), приятна из-за своей противоположности незаконченному и оттого, что слушатель всегда чувствует себя имеющим нечто в своих руках, поскольку всегда в ней нечто завершается; ведь ничего не предвидеть и ничего не кончать — неприятно.

А легко усваивается она потому, что легко запоминается, и это потому, что периодическая речь имеет число, которое запоминается легче всего другого. Вот отчего все стихи лучше запоминаются, чем нестихотворная речь: они имеют число, посредством которого определяется их размер».

Значение приведенного отрывка входит далеко за пределы риторики. Понятия eoaovoKTov, E\)pa0f|q, eopvripovevToq, легко обозримого, усвояемого, запоминаемого, требование делить большое целое на легко обозримые, измеримые части — общее требование аристотелевской эстетики, с которым полностью гармонирует аль- бертиевская концепция ордера.

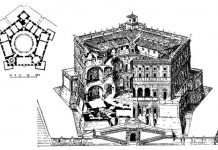

Немаловажно и упоминание о ритме или «числе», которое, как известно, было указано Альберти в качестве одной из основных категорий эстетики. В той же связи по-иному звучит и альбертиевское определение частей целого, как своего рода целых «второго порядка»: «Если государство [город], по мнению философов, величайший дом, и, обратно, дом есть самое мелкое государство, то отчего не сказать, что и его мельчайшие члены: атриум, ксист, столовая, портик и тому подобное также суть некие жилища?».

Только в последние века античности в эстетической теории была сделана попытка оправдать «нечеловеческие масштабы» и наряду с понятиями классической эстетики ввести новое понятие о «высоком». Имею в виду трактат Лонгина «О высоком», из которого приведу только одну выдержку, имеющую прямое отношение к пространственным искусствам : «Тому, кто пишет, будто Колоссу [Родосскому] нельзя отдать предпочтения перед поликлетовым Дорифором из-за его погрешностей [против законов зрительного восприятия], следует, кроме многого другого, ответить, что в искусстве дивятся наиболее тщательно сделанному, а в делах природы — величине. И так как человек по природе есть существо разумное, в статуях стараются сделать подобие человека, а в слове, как я уже сказал, подняться над человеческим ».

В той же главе Лонгин говорит, что если окинуть взор на всю жизнь, можно будет убедиться, как часто «великое» перевешивает «прекрасное» : весь мир не удовлетворяет человеческую мысль и созерцание. Но показательно, что у Лонгина этот выход за пределы «легко обозримого» и «человеческого» ограничивается искусством слова. Трактат «О высоком» был впервые опубликован в Базеле в 1554 г. и стал чрезвычайно популярен в XVII и XVIII вв.. Только к этому времени в эстетике сложилось окончательно представление о «прекрасном» и «возвышенном» как о паре равноправных понятий, двух принципиально отличных друг от друга модификациях эстетического.