Нагляднее всего об этом свидетельствует характеристика архитектуры Востока, Греции и Рима как трех основных этапов развития зодчества. Но вместе с тем он чувствовал связь и преемственность культур. Именно поэтому он считал возможным называть площади своего времени «форумами», монахов — «жрецами», монастыри — «лагерями жрецов» и т, д. «Монахи» Альберти — не реальные монахи его времени, не идеальные «иконописные» фигуры христианских житий и не жрецы или философы античности, но в них есть черты всех их. На такое «тождество в различии» направлено внимание Альберти, и оно-то является для него основой, базируясь на которой он определяет свое отношение к прошлому.

Не архаизация или модернизация, а усмотрение тождества или аналогии в разновременных явлениях отличали подход Альберти к явлениям прошлого и настоящего, такого тождества, при котором сохраняется различие.

Подобное аналогизирование могло приводить к сложнейшему, почти фантастическому конгломерату разнородных явлений, но тем не менее форум оставался для Альберти не исторически преходящей формой, а в основе своей городской площадью, город — городом, улица— улицей и т. д. Именно поэтому-то велико значение Альберти как теоретика. Умея видеть общее, он не терял из виду большие теоретические вопросы в поисках индивидуализирующих особенностей эпохи, местности, стиля.

Разумеется, в наши дни, через полтысячелетие, нетрудно было бы упрекнуть Альберти в недостатке историзма или несовершенстве исторического метода. Но в одном его упрекнуть нельзя: в отсутствии живого, личного отношения к культурным явлениям прошлого. У Альберти не было ни тени того исторического релятивизма, который под видом «объективности» отказывается определить свое отношение к прошлому и ограничивается рассмотрением индивидуальных различий между явлениями, не желая, не умея или боясь усмотреть различие между «дурным» и «хорошим», такого релятивизма, для которого «все стили и все искусства одинаково хороши». Альберти относился к культурному наследию прошлого именно как к наследию, пытаясь освоить его, то есть сделать своим.

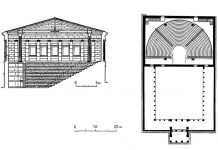

Сложнейшим сплетением разновременных черт является альбер- тиевское описание монастыря, или, как он его называет, лагеря жрецов. В монастыре Альберти есть нечто подобное средневековому монастырскому chiostro. «Садики» и «лужайки» его монастыря напоминают средневековые виридарии, например, сад, описываемый Альбертом Великим в его сочинении «О растениях».30 Но что-то в альбертиевском монастыре есть и от античной витрувиевской палестры. Переходя в следующей главе к описанию палестр, Альберти замечает: «Такие сооружения особенно пристали тому роду духовных лиц, о котором мы говорили». Как ни странно, у Альберти в монастыре забыто главное монастырское сооружение — храм, и главным занятием жрецов-монахов в их монастыре-лагере является философия. Авторы средневековых аскетических сочинений требовали от монахов «измождения плоти», гуманист Альберти подчеркивает, что монахи не должны вести «более суровой жизни, чем следует» или изнурять себя чрезмерными «постами и бдениями». А наряду с этим переплетением античных и средневековых черт предусмотрительно приняты во внимание такие реальные подробности, которые заставляют вспомнить новеллы итальянского Возрождения с их анекдотами об исторически живых монахах и монахинях. Альберти весьма озабочен тем, как оградить монахинь от соблазнителей — стены должны быть «высокие, сплошные, без всяких отверстий, через которые — не скажу завоеватели непорочности — но даже факелы очей и речей соблазны не могли бы проникнуть, смущая души».3