Со времен А. Н. Веселовского принято оценивать «латинизирующее» или гуманистическое течение Ренессанса как искусственное и мертвенно подражательное. В полемике с этой научной традицией мне пришлось подчеркивать, наоборот, культурно-прогрессивные стороны «гуманистическоголатинства». Недооценка «гуманистического латинства» сказывается и в книге Ольшки, полной отдельных интересных мыслей и тонких наблюдений и спорной в своих основных обобщениях и характеристиках. Останавливаться на много раз отмечавшихся отрицательных сторонах школьного гуманизма я не считал для себя необходимым.

О положительном — в самой диссертации. Отмечу только одно. «Перевод» новых явлений на язык классической латыни был немыслим без четкости абстракции и без тонко развитой способности аналогизирова- ния, позволявших выделить в исторически разнородных явлениях их принципиальное ядро, перекинуть мост от настоящего к культурному наследию античности и потому поставить проблемы теоретически, по существу. Альберти стал теоретиком благодаря своему гуманизму.

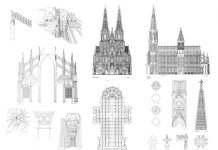

Во-вторых, одним из результатов моей работы над источниками трактата «О зодчестве» было открытие в нем «средневекового слоя», невидимого простому невооруженному глазу. В этом открытии самом по себе нет ничего неожиданного. Однако мое внимание к средневеновым элементам архитектурного трактата Альберти, как к новой, не изученной до сих пор теме, отнюдь не должно быть истолковано в духе той школы исследователей, которая пыталась стереть всякий принципиальный рубеж между Ренессансом и Средневековьем.

Ведь если стилистическое своеобразие искусства Возрождения слишком значительно, чтобы можно было отрицать его оригинальность, то некоторые историки науки, напротив, заходили весьма далеко в своих безрезультатных попытках «развенчать» научную мысль Ренессанса и гуманистическую науку Возрождения. Таковы, например, попытки ДюэмаИ) «медиевизировать» научное наследие Леонардо да Винчи и доказать, что в позднем Средневековье с гораздо большей остротой и глубиной были поставлены все важнейшие научные проблемы, волновавшие ученых Ренессанса. Корень ошибки и здесь в игнорировании внутренних противоречий и борьбы. «Источниковедение» заслоняет принципиальные и коренные различия, в тени остается переосмысление исторически данного под углом новых требований и задач — переосмысление, приводящее к созданию качественно нового.

Итак, пусть не заподозрят меня в одностороннем «пристрастии» ни к гуманистическому латинству, ни к Средневековью.

Как уже сказано, вопросы источников трактата «О зодчестве» составляют основное содержание моего печатного комментария. К античным и средневековым ораторам, поэтам, философам, историкам мне приходится обращаться и на протяжении всего исследования, но уже не столько под углом зрения чистого источниковедения, а в более широком культурно-историческом плане. Из всех этих имен первое место принадлежит Августину и Боэцию, Платону и Аристотелю, Цицерону и Квинтилиану.

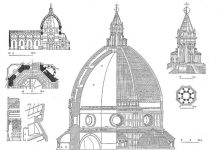

Содержание архитектурного трактата Альберти в его отношении к двум виднейшим авторитетам Средневековья — Августину и Боэцию — до сей поры не было исследовано вовсе. Альберти ни разу не называет этих авторов по имени. Странным образом указывая в качестве источников его эстетики Платона и Плотина, близкое знакомство с сочинениями которых для него было исключено, исследователи вовсе не замечали до сих пор Августина. Учение неоплатоников, к которому Августин обратился в момент мучительных напряженных исканий, было воспринято им глубоко лично. Амальгамировав- шись с элементами христианской метафизики, неоплатонизм принял у Августина совершенно своеобразные черты. Момент первого близкого знакомства с сочинениями неоплатоников совпал с временем преодоления им своих манихейских увлечений. Ища ответа на волновавший его вопрос о природе зла, Августин перестал удовлетворяться дуалистической концепцией манихеев, учивших об извечной противоположности света и тьмы. В той страстности, с которой он усваивает неоплатоническое учение о единстве, чувствуется радость преодоления дуалистической растерзанности: подлинное вечное неизменяемое бытие едино, потому что как могло бы оно уничтожиться или распасться на части, если в нем нет частей? Чем совершеннее вещь, тем больше в ней единства. Отсюда — августиновская эстетика геометрических фигур и признание круга как самой совершенной фигуры. В платоновском учении о природе чистого безобразного мышления Августин увидел оружие против богатой чувственнообразной фантастики манихейского учения, против представлений о божестве как световом эфире, разливающемся в безграничном пространстве, и т. д. В работе мною вскрыты точки соприкосновения Альберти с Августином: учение об эстетическом единстве, о красоте геометрических фигур, о различии красоты и украшения. Но это не снимает огромной принципиальной разницы между эстетикой того и другого. Верховным эстетическим критерием для Альберти оказывается не единство — «якорь спасения» Августина в его религиозно-философских исканиях, а единство во множестве, организм. Говоря о единстве как критерии конструктивного совершенства, Альберти не может оторвать своего взора от чувственного разнообразия действительного мира. И если для Платона и неоплатоников мифический Нарцисс был символом человека, отдавшегося «обольщениям» чувственного мира, то для Альберти Нарцисс — изобретатель живописи, «цвета всех искусств»: живопись — не что иное, как искусство заключать в свои объятия, подобно Нарциссу, поверхность отражающего его ручья. Если для Платона «идеальный город» — единственный, к которому следует стремиться, то в глазах Альберти он имеет лишь значение критерия при оценке существующего в действительности. Оценка чувственного мира у Альберти и платоников диаметрально противоположна.

Вопросу о мнимом платонизме Альберти посвящена специальная глава. Несмотря на явное стремление гуманиста Альберти блеснуть цитатой из Платона, принести дань новой литературной моде, он остался, по существу, далек от флорентийского гуманистического платонизма. Обманутые внешним блеском, исследователи преувеличивали значение Платона для Альберти и недооценивали значение Аристотеля. Между тем мысли Альберти легче всего переводятся на язык именно перипатетической философии. На протяжении исследования мне приходится не раз сопоставлять отдельные положения Альберти с положениями Аристотеля: принцип меры, форма и материя, организм и среда, понятие финальности, совершенства, отношение геометрии к чувственному миру, оценка чувственного опыта, не говоря уже о вопросах политики и этики — все это проясняется при сопоставлении Альберта и Аристотеля. Для Средневековья Аристотель был «maestro di color che sanno»,12) для Высокого Возрождения и классицизма авторитетом стал Аристотель «Поэтики», мало известной и мало распространенной в Средние века, научная же мысль развивалась под лозунгом борьбы с Аристотелем. Подлинное значение Аристотеля для эстетики раннего Ренессанса поэтому нередко оставалось в тени: было принято считать, что здесь уже нет схоластического Аристотеля и еще нет Аристотеля классицизма. Между тем XV в. был свидетелем страстных споров о преимуществах платоновской и аристотелевской философии. Эмансипация от схоластического Аристотеля не означала еще освобождения от философии Аристотеля вообще. Именно в эстетике и теории искусства обновленная аристотелевская философия продолжала жить, подготовляя торжество «Поэтики» в XVI в. И если великий энциклопедист из Стагира в начале своей «Метафизики» заявляет, что «чувство зрения в наибольшей мере содействует нашему познанию», то Альберти своей эмблемой избрал крылатый глаз, считая зрение самым острым из чувств. «Физика» Аристотеля была наукой о чув- ственно-воспринимаемых телах, тех самых, с которыми имеет дело художник.

Платон, пифагорейцы стремились переступить грань чувственности, перейти к идеальным схемам и числам, лежащим за покровом чувственности. Жизнь земная бледнеет перед миром «вечных идей». Для Аристотеля математика и другие науки абстрагировали одну из сторон тела, явления, жизни, математическое было отвлечением от чувственного. Таковы же были в глазах Альберти архитектурные lineamenta, абстрактные, а потому всегда условно-приближенные схемы: не до вещей, не за вещами, а в вещах.