Тенденции чисто пифагорейские нашли свое наиболее определенное выражение в период Высокого Ренессанса, после Альберти. Преклонение перед античностью вызвало к жизни попытки восстановить греческий хроматизм, все те xpwpai, о которых трактовал Птолемей, представитель «пифагорейского» течения. Griechenschwarmerei — пренебрежительно называет подобные устремления Риман. С другой стороны, борьба против традиционных церковных ладов, борьба за мажор и минор, выросших на почве народной средневековой музыки, была борьбой за «ари- стоксеновскую» нивелировку мелких различий, и эта борьба началась уже в XIV в., до Альберти. Маркетто Падуанский, флорентийский музыкальный теоретик, решительно заявлял, что «ухо — лучший судья в музыке», в полную параллель к последующим заявлениям Альберти о зрении, сразу чувствующем, что «в искусствах и вещах есть хорошего и дурного».34 Борьба за мажор и минор, переведенная в плоскость теории, была борьбою за терцию как консонанс, за сведение ее к отношению 5 : 4, более простому, нежели 81:64, как было у пифагорейцев. Подобная нивелировка не была простым округлением величин, их огрубленным выражением.

Она влекла за собой ломку традиционных представлений, традиционной музыкально-теоретической системы, она являлась переосмыслением ранее существовавших элементов путем включения их в новую связь. Терция, уже завоевавшая видное место в музыкальной практике Средневековья, теперь, будучи сведена к отношению 5:4, становилась в один ряд с консонирующими интервалами античной музыкальной теории: октавой, квинтой и квартой. Ряд 1, 2, 3, 4 дополнялся новой цифрой 5. Подобный «аристоксенизм» следует усматривать и в основе альбертиевских музыкальных аналогий: геометрические иррациональные отношения, округляясь, пере- истолковываются в рамках целочисленного музыкального строя. Итак, наряду с геометрическими построениями Альберти вводил как корректив или как самостоятельное построение числовые пропорции. Если в музыке тот или иной строй определял пользование ограниченным каждый раз количеством числовых отношений, то и в архитектуре для Альберти существовал строй или пропорциональная система, в зависимости от которой стояло пользование теми, а не иными числами и их отношениями. На участке с «октавным» отношением сторон следует пользоваться «не теми соотношениями, из которых слагается дуодецима, а только теми, из которых слагается октава». Эту мысль Альберти повторяет выразительно и настойчиво: «То же будет и с участком, у которого соотношение сторон 3:1, ибо здесь следует также пользоваться своими особыми соответствиями, пользоваться, повторяю, только своими соответствиями».

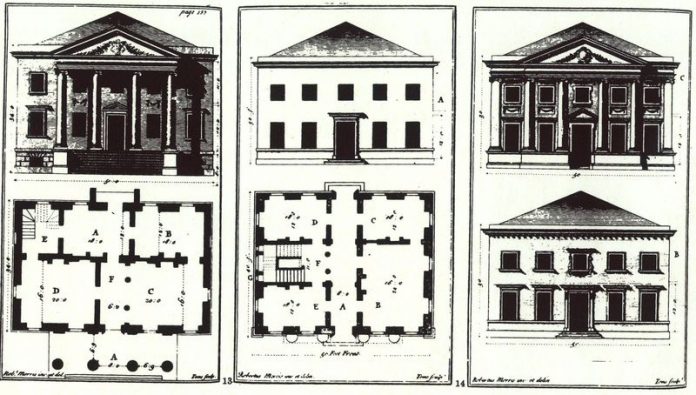

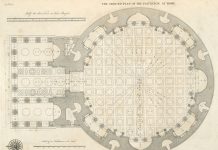

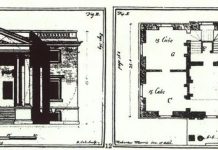

Соответствия эти таковы: для участка с отношением сторон 1:2 имеем 2:3:4 или 3:4:6, для участка 1:3 имеем отношения 2:4:6 и 2:3:6, наконец, для участка 4:1 Альберти указывает 2:4:8, 2:3:4:8,3:6:9:12. Среднюю цифру следует понимать как высоту сооружения, но как объяснить тогда четыре цифры в двух последних примерах? Ирена Бен в своей монографии прямо указывала,35 36 что здесь музыкальные аналогии завели Альберти в «четвертое измерение». Но допустим даже, что можно мыслить в основе деление высоты тягой или деление ее на этажи,36 — в обоих случаях «вне-музыкальное», архитектурное ядро мысли, ее логическая суть сводится к тому, что каждый раз следует «пользоваться своими особыми соответствиями». Примером такого выдержанного «строя» могут служить у самого Альберти построение башни и построение базилики, подробнее рассмотренные в главах IV и X.

Однако и это далеко не вполне объясняет тягу Альберти к числу. Кроме того и помимо того, числа давали Альберти нечто, что не могло ему дать сравнение геометрических величин: они обогащали его эстетику категориями дискретности, прерывности,ритма. Число, numerus, фигурирует у Альберти как самостоятельная эстетическая категория наряду с «определением границ» или пространственным «ограничением» путем линий и поверхностей — finitio. Античные высказывания натурфилософского характера о первых десяти числах, приводимые Альберти в только что указанной главе, имеют общим одно: они относятся к завершенным в себе циклам природы или к замкнутым группам элементов, образующих качественно-определенное, своеобразное целое: семь планет, девять небесных сфер, семидневки и семилетки античных медицинских и биологических теорий и т. д. Числа, как определенные демаркационные точки, вносили дискретность в связную слитность пространственного целостного «геометрического» организма, вносили в произведение ритм.

Эта роль числа, дифференцирующего целое на дискретные части и одновременно устанавливающего уже не слитную, а ритмическую связь между частями, была позднее хорошо оттенена Леонардо да Винчи, прибегавшим, подобно Альберти, к аналогии между пространственно-зрительными и музыкальными соотношениями. Наиболее отчетливо она характеризована Леонардо в следующем отрывке из трактата «О живописи»: «Хотя предметы, противостоящие глазу, соприкасаются друг с другом постепенно, тем не менее мое правило я буду давать от 20 к 20 локтям, как это сделал музыкант по отношению к звукам, хотя они объединены и связаны вместе, тем не менее он пользуется немногими степенями от звука к звуку, называя их примой, секундой, терцией, квартой, и так от степени к степени установил он названия для разнообразия повышений и понижений звука»,37 Леонардо хочет сказать, что непрерывную линию всего бесконечного множества промежуточных звуков, мыслимых между двумя крайними звуками, музыкант заменяет последовательностью дискретных звуков, как бы ступеней, то есть движением «скачками» по определенным интервалам.

Итак, пользование числами, заменяя непрерывное движение движением по ступеням, вносило дискретность в строение художественного целого. Такова еще одна причина тяги Альберти к числу и к музыкальным аналогиям. Нетрудно видеть, что существо дела здесь не в музыке, а в арифметике, то есть в целых числах и в отношениях между ними. «Музыкальные» главы трактата «О зодчестве» не решают и, по существу, даже не ставят вопроса о конкретном сравнении двух искусств — архитектуры и музыки; как уже сказано, они далеки от определений вроде « архитектура есть застывшая музыка», «музыка — текучая архитектура», которые, худо ли или хорошо, но ставят вопрос о выразительных качествах обоих искусств. В сущности, нет ничего «музыкального» в том, что один отрезок вдвое, втрое, вчетверо больше другого, точно так же как никто не назовет музыкальным отношение между двумя людьми, из которых один вдвое старше или вдвое богаче другого.43

Показательно, что музыка, о которой Альберти говорит в своем трактате, не конкретная музыка его времени, а отвлеченная музыкальная теория античности.

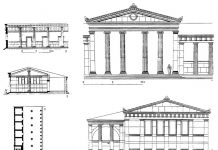

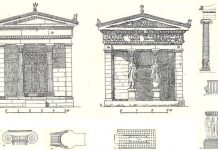

Примерно через 100 лет после Альберти Виньола, поставивший своей целью создать канон пяти архитектурных ордеров,44 обратился вновь, подобно Альберти, к аналогии музыки и архитектуры. В предисловии к своему классическому труду об ордерах Виньола писал: «Я пришел к заключению, что те из них [то есть украшения пяти ордеров. — В. 3.], которые по суждению большинства кажутся более красивыми и являют нашему взору большее изящество, обладают к тому же некими определенными и менее сложными числовыми отношениями и пропорциями; мало того, каждое малейшее их членение в точности измеряет большие членения, деля их на определенное количество частей. И вот, глубже рассмотрев вопрос о том, насколько каждое наше чувство наслаждается этой пропорциональностью и как далеки от нее те вещи, которые нам не нравятся, что прекрасно и убедительно доказывают музыканты в своей науке, я вот уже несколько лет как взял на себя труд подвести так называемые пути архитектурных ордеров под одно краткое, легкое и удобное правило».45 На первый взгляд эти слова Виньолы являются перифразом Альберти: «Существуют числа, благодаря которым гармония звуков пленяет слух, эти же числа преисполняют и глаза и дух чудесным наслаждением. Следовательно, от музыкантов, которые наиболее искушены в знании этих чисел, и из тех вещей, в которых природа являет что-нибудь выдающееся и достойное, будет почерпаться правило ограничения ». Однако Альберти остался чуждым пафос «целочисленной» или «рационально-числовой» модульности;

наряду с категорией числа он ставил в своей эстетике геометрическую категорию finitio. И как он сам указывал : «…Для ограничений сторон существуют и некие соотношения, которые никак не могут быть определены числами, а почерпаются из корней и степеней». Иными словами, за прозрачной тканью рациональных чисел Альберти продолжал видеть lineamenta, очертания, во всем разнообразии их иррациональных геометрических соотношений. Число было средством «музыкальной» проверки. Музыкально-числовые аналогии были определенным этапом или моментом целостного художественного рассмотрения. Поэтому Альберти остались одинаково чужды метафизическая статика «пифагорейской» эстетики, превращавшей число в своего рода скелет вещей, и представление о незыблемом числовом в каноне. Числа не составляли самую сердцевину вещей, как в теории пифагорейцев, числовые рациональные отношения еще не стали неизменными нормами, как в модульной системе позднейшего академизма. Если виньолов- скую концепцию можно назвать платоно-пифагорейской, то концепцию Альберти нельзя не охарактеризовать как «перипатетическую».