Весь смысл этого беглого полемического экскурса в область недавнего прошлого заключается в том, чтобы указать на необходимость углубленного изучения текстов параллельно с изучением самих памятников. Только обращение к текстам гарантирует историчность подхода к вопросу о пропорциях, и в этом отношении филолог должен явиться соратником архитектора-исследователя. Автор далек от того, чтобы считать проделанную им работу образцом, но пример с иррациональностями у Альберти является хорошей иллюстрацией того, сколь необходим исторический подход к вопросу о пропорциях. При антиисторическом и «модернистском» оперировании десятичными дробями мы никогда не пришли бы к нашему результату.

Скажут: если расшифровки требуют не только памятники, но и текст, то каково же преимущество текстов и каковы гарантии, что исследование текстов является на первых порах более верным путем при выяснении теории архитектурных пропорций, нежели исследование самих памятников? Ответ заключается в том, что теория архитектурного анализа — дисциплина молодая, между тем как филология располагает давно испытанными средствами критики и интерпретации. Вот почему и следует начинать с текстов. Однако, как мы видели, не только поэтому. Всякий анализ пропорций памятника, не подкрепленный историческими свидетельствами, всегда будет лишь правдоподобен и недоказателен. В следующей главе мы постараемся подробнее показать на примере «золотого сечения», что одни и те же эмпирические данные могут быть интерпретированы, взятые сами по себе, различно. Пока же вернемся к Альберти.

Итак, Альберти в большинстве случаев пытался перевести язык геометрических линий на язык арифметики, что и затрудняет расшифровку его «художественной» геометрии. Альберти заменял иррациональные отношения «музыкальными», геометрические построения — их числовыми аналогиями. Если иррациональные отношения в явной форме встречаются у него не так часто, то именно они лежат в основе многих его указаний.16

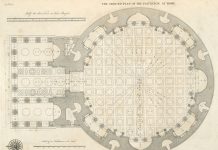

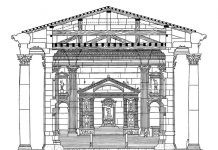

Пользование «иррациональностями» совершенно понятно, если вспомнить, какую большую роль в практике архитекторов на протяжении столетий играло применение геометрических схем, а в частности — оперирование диагоналями квадратов и прямоугольников. Некоторые авторы, например Тексье, пытались усмотреть намек на подобные двухмерные схемы в альбертиевском понятии lineamenta. На неосновательность этого предположения уже было указано в комментарии. Lineamenta Альберти вовсе не являются теми двухмерными плоскостными схемами, подобные которым мы видим, например, на известном, не раз воспроизводившемся чертеже Миланского собора из итальянского издания Витрувия 1521 г..17 Lineamenta Альберти первично трехмерны, изначально стереометричны.

Существеннее же всего, что lineamenta является вовсе не специфически художественным понятием, а категорией, общей всем телам природы. «Мы знаем, что здание есть своего рода тело, которое, как и другие тела, состоит из очертаний и материи, причем первое создается умом, а вторая берется из природы», — говорит Альберти в предисловии к своему трактату. Прав поэтому Панофский, утверждая, что понятие lineamenta у Альберти имеет «онтологический» характер, и оспаривая толкование Бен и Флемминга, видевших в нем художественную категорию.18

Правда, Альберти различает очертания совершенные и несовершенные. «Значение и смысл очертаний, — говорит он, — сводятся к указанию прямого и совершенного пути, как сочетать и соединять линии и углы, которые окаймляют и замыкают лицо здания. Задача и назначение очертаний заключаются также в том, чтобы указать для зданий и их частей надлежащее место, определенное число, подобающую меру и приятный распорядок, причем вся форма и внешний вид здания должны быть заложены в этих очертаниях». В этом отрывке «очертания» оказываются родственными понятию f initio, которое в нашем переводе передано словом «ограничение» и которое можно было бы также передать словами «определение границ».19 В книге IX Альберти определяет finitio как «некое взаимное соответствие линий, которыми отмериваются величины», указывая, что правила для finitio должны черпаться из музыки и из «тех вещей, в которых природа являет что-нибудь выдающееся и достойное». Таким образом, понятие finitio как будто предполагает эстетический выбор из числа совершенных вещей и этот до известной степени нормативный характер отличает его от понятий lineamenta, в первую очередь имеющего в виду «естественное совершенство» или соответствие всякой вещи своей «природе». Но в обоих случаях главное внимание одинаково направлено на математически-простран- ственную трехмерную «схему» сооружения.

Показательно, что самый греческий термин «схема», начертание, ближайшим образом отвечает альбертиевскому термину praescriptio, которым он поясняет свое понятие lineamenta: «…это есть некое определенное и постоянное предначертание, задуманное в уме, образуемое линиями и углами и выполняемое духом и умом совершенным». Lineamenta — геометрические очертания будущей постройки и они же — геометрические формы художественного замысла. Иначе говоря, рассматриваемое со стороны объекта, то есть со стороны архитектурного произведения, понятие «очертаний» охватывает все геометрически-познаваемое в этом произведении. Если же рассматривать их со стороны субъекта или архитектора, создающего произведение, оно простирается на пространственно-геометрический аспект художественного замысла.

Нельзя упрощенно понимать «очертания» как проект определенного сооружения, а «наделение материи очертаниями» как реализацию этого проекта. Для того чтобы уловить мысль Альберти во всей ее философской тонкости, следует обратиться к ее философскому источнику. Этот источник — не Платон с его учением об идеях, существующих до и помимо чувственных вещей, но Аристотель. Предмет математики, по Аристотелю, — числа, линии, плоскости, существующие не отдельно от чувственных вещей, как думал Платон, а в этих самых вещах. Однако исследователь чисел и геометр рассматривают их не поскольку они чувственны, а, отвлекаясь от чувственности, как говорит Аристотель, в этом случае берут «отдельно то, что в отдельности не дано». Точно так же теория гармонии и оптика не рассматривают свои предметы, поскольку они суть зрение или голос, но поскольку это — линии и числа. Такое отвлечение от чувственных моментов и извлечение математических чисел и линий из чувственных вещей есть вместе с тем извлечение общего, приобретающего индивидуальные черты лишь благодаря материи и чувственности. Вот почему Альберти и говорит в согласии с Аристотелем: «одни и те же очертания мы замечаем во многих зданиях, имеющих одну и ту же видимую форму». Вот почему lineamenta, очертания, и не являются индивидуальным проектом индивидуального сооружения. Железный, деревянный, медный круг одинаково являются кругом, имеют те же lineamenta, то же «очертание». Или, как формулировал позднее ари- стотелик Барбаро: «Идея не вытекает из материала, но одна и та же для всякого материала, ибо идея круга одна и та же для железа, свинца, на небе, на земле и в бездне»,20 «Очертания» Альберти заведомо абстрактны и общи. Индивидуальность придает им материя.

В цитированной книге Панофский проследил на протяжении Средних веков и Ренессанса судьбу одного примера, также идущего от Аристотеля: реальный дом возникает из формы дома, существующей в душе художника, и из материи, которой придается эта форма. Этот пример повторяется и у других античных авторов, позднее, в Средние века — у Фомы Аквината, Бонавентуры, Мейстера Экхардта и др., в эпоху Ренессанса — у Юлия Цезаря Ска- лигера в «Поэтике» и т. д. Панофский подчеркивает, что речь у Аристотеля идет не о «изображении» формы, а о предсуществовании ее в уме художника.21 Лишь к исходу Ренессанса понятие «идеи» стало мыслиться как творческое создание художника. Альберти еще чисто по- аристотелевски говорил о том, что художник наделяет материю очертаниями.

Самое существенное, что «очертания» Альберти, как мы уже видели выше, далеки от индивидуального художественного образа: «очертания» — это геометрия, которую архитектор, разумеется, не выдумывает, а находит в мире действительности и выявляет путем абстракции. Процесс этой абстракции примерно таков же, как в том случае, когда инженер выделяет в конкретном сооружении линии тех статических сил, которые обеспечивают его устойчивость, или как в том случае, когда живописец применяет в своей работе общие законы математической теории перспективы. От «архитектурной геометрии» еще очень далеко до искусства.

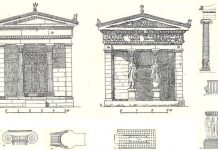

На первый взгляд, может создаться впечатление, что Альберти был проповедником строго геометрической, рационалистической эстетики. «Кто не осудит человека, который без всякой необходимости поведет линии стен наподобие дождевого червя — вкривь, вкось, нескладно, необдуманно, то длинные, то крохотные, с неровными углами, с бесформенной кладкой — и все это на участке, который здесь чрезмерно туп, а там чрезмерно заострен — беспорядочно, нестройно, неосмотрительно и неподготовленно? ». «Правы те, кто говорит, что нельзя найти ошибки безобразия более отвратительной и противной, чем в том случае, когда углы, линии или поверхности сопоставлены, уравнены и слажены одни с другими недостаточно тщательно и не вполне точно». «У четырехугольных участков величайший и безобразный недостаток, когда не все углы прямые».

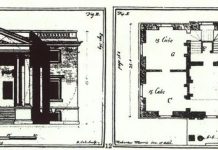

В противоположность этому Альберти требует: «Линии сторон [участка] должны быть таковы, чтобы, расположенные друг против друга, они были между собой равны, и никогда не следует очень длинные линии сочетать в сооружении с очень короткими, но между ними должна быть соразмерная, правильная и подобающая пропорция». «Лучше всего пользоваться прямыми углами; углами острыми никто не пользовался, даже на самых малых и незначительных участках, разве против воли, понуждаемый свойствами и особенностями местностей и другими качествами хороших участков. Тупые углы считали достаточно пригодными, но следили за тем, чтобы они не были в какой-нибудь части в нечетном числе». Линия стены должна в точности соответствовать очертанию участка, так как «стена нигде не должна выступать наружу или внутрь, нигде не должна быть волнистой, но везде прямой, правильно сложенной и законченной». «Разные люди хвалили разные очертания [проемов], но наиболее знаменитые зодчие, где возможно, пользовались только четырехугольными и прямолинейными». Военная дорога вне города должна быть «вольная, прямая и совершенно безопасная».

«По линейке, уровню и отвесу», «по линейке, наугольнику и уровню» — требование, постоянно повторяемое Альберти. Эта рационалистическая эстетика прямых линий и правильных фигур должна быть дополнена еще эстетикой круга и многоугольника, которую Альберти пытался обосновать ссылкой на то, что «природу радует круглое и шестиугольное. Сюда же относится принцип симметрии и соответствия «равного равному», о котором уже говорилось.22

Однако сам Альберти вводит коррективы в эту жесткую геометрическую схему. «Кратчайшей из всех дорог будет не самая прямая, а самая безопасная», и лучше пусть будет она несколько длиннее, зато удобнее. Альберти говорит о линиях, вычерчиваемых от руки с изгибом как можно более мягким и приятным. Гибкая трава, перевитая волнистыми завитками, на древних полах, линия ионийской волюты, вычерчиваемая по геометрической схеме с циркулем, но довершаемая от руки, — все это примеры, показывающие, что его архитектурная геометрия стоит приблизительно в таком же отношении к конкретному произведению искусства, в каком математическая теория перспективы стоит к живописи. Знание архитектурной геометрии еще не делает художника.