В вульгарном представлении слова «риторика» и «украшение» связываются чаще всего с бесполезным «плетением словес» и «украшательств». Все сказанное показывает, наоборот, что эллинистиче- ски-римская риторика в лице Цицерона, Квитилиана и других своих лучших представителей не только не была «формалистической», но ставила вопросы о выражении социального содержания гораздо шире, чем применительно лишь к одним техническим задачам своего искусства. Теоретические сочинения Цицерона и Квинтилиана, ставя общие вопросы эстетики, являются для нас наряду с греческими трактатами по риторике важнейшими источниками, позволяющими судить о том, что можно было бы назвать античной «социологией» или, точнее, «этологией» искусства, исследовавшей выражение rj0oq, «нрава» или «характера» в искусстве, учением о художественнохарактерных формах выразительности. Это именно обстоятельство не могло не привлечь внимания Альберти при написании трактата «О зодчестве».

«Я не скажу, — пишет Альберти, — что зодчему следует быть ритором, чтобы рассказать заказчику о том, что предстоит сделать; ибо для того, что он хочет сказать, достаточно, если размышление, опыт, осмотрительность и внимание позволят говорить ему деловито и мудро, — ведь это в красноречии первое и главное». Но сам Альберти был прекрасно осведомлен в вопросах теории красноречия. Разумеется, его теория архитектуры не есть результат механического перенесения категорий риторики на архитектуру. Альберти, утверждавший, что «чувство зрения острее других» при различении «хорошего и дурного в искусствах и вещах», отдавал себе ясный отчет в различии искусств, но он живо чувствовал и взаимную связь искусств, и широта постановки эстетических вопросов в античных сочинениях по риторике сделала их изучение особенно плодотворным для него.18

Античные сочинения по риторике были для Альберти, как мы могли в этом убедиться, важным источником при реконструкции античной эстетики в целом именно потому, что они не были узко профессиональными. Примеры из области пространственных искусств, в изобилии встречающиеся у Цицерона и Квинтилиана, должны были, хоть отчасти, заменить не дошедшие до нас античные трактаты о живописи и скульптуре.19

Но, разумеется, не к ним одним сводится эстетическое наследие Альберти. Те основные понятия единства и множества, которые играли в его теоретической системе такую важную роль, выросли не на почве риторики и не на почве изучения искусства слова вообще — поэтического и прозаического.

В своей книге о возникновении эстетики нового времени Г. фон Штейн, разбирая теории единства и множества в XVII в., указал на тесную связь этих теорий с художественной практикой эпохи, а именно с практикой живописи. Именно живопись XVII в. была, по мнению Штейна, тем первичным образом, отражением которой явилась эстетическая формула «единства в многообразии»,20

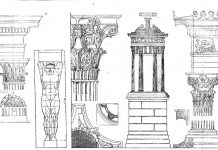

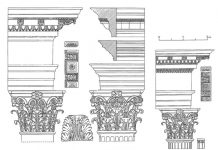

Если вспомнить, что написание трактата «О живописи» предшествовало написанию книг о зодчестве, и если вспомнить то огромное значение, которое Альберти придавал живописи в ряду других искусств, невольно встанет вопрос: не были ли первичным очагом, в котором зародилась теория единства и множества, также и для Альберти размышления о природе живописи? В трактате о ней Альберти не только рекомендовал живописцам дружить с поэмами и ораторами, у которых «много украшений, общих с живописцами»,21 но и утверждал,22 что «архитектор именно у живописца заимствовал архитравы, базы, капители, колонны, фронтоны и тому подобное, и все ремесленники, ваятели, каждая мастерская и каждый цех подчиняются правилу и искусству живописца». В трактате «О зодчестве» Альберти утверждал, что архитектор нуждается в живописи «не меньше, чем поэт в словах и стопах», то есть придавал знанию живописи неизмеримо большее значение, чем осведомленности в сочинениях по риторике. Но, как мы уже имели случай убедиться, круг мыслей, связанных с теорией единства и множества, свидетельствует об известной общности с эстетическими традициями средневекового августинизма при всем принципиальном различии философского подхода Альберти и философии платонизма. У Августина эстетическая теория единства и множества иллюстрировалась, как мы видели, целым рядом архитектурных примеров, возводящих нас к античности. Через Августина, как и через античных риторов, Альберти мог восходить к античному теоретическому наследию, не дошедшему до нас в оригинале. Альберти и в этом случае не транспонировал категории одного искусства на другое. Он шел от общефилософских и общеэстетических понятий, ни на минуту не забывая о конкретной специфике каждого искусства.

Но кроме всего сказанного, изучение античных теоретиков красноречия оказалось для Альберти особенно плодотворным потому, что его глубоким убеждением оставалось представление о пространственных искусствах как своего родалзы/се, самом общем, универсальном, заложенном «в самой природе», а потому неизмеримо более общем, чем даже латынь, которая в глазах его времени была самым универсальным, «мировым» языком. Именно это представление об архитектуре, как одном из видов человеческой речи, позволило Альберти поставить выпукло и остро вопрос о социальной природе архитектуры, о выражении человеческой индивидуальности и целых общественных групп во всем богатстве их специфических отличий. Этому вопросу будет посвящена одна из следующих глав, и здесь я ограничусь лишь одной выдержкой, касающейся живописи.

В своих книгах «О живописи» Альберти не упомянул ни одной новой картины. Везде речь идет лишь об античных произведениях, известных нам по описаниям древних авторов. Исключение Альберти сделал лишь одно: для Navicella Джотто9 мозаики с изображением Христа и одиннадцати апостолов на озере Геннисаретском. Что же наиболее ценил Альберти в этом произведении? Предоставим слово ему самому: «Хвалят написанный в Риме корабль, в котором наш тосканский живописец Джотто поместил одиннадцать учеников, охваченных ужасом при виде одного из их спутников, идущего по воде, ибо в этой картине он показал, как каждый лицом и жестом по- особому обнаруживает признаки душевного волнения, причем так, что у каждого свои собственные, отличные от других, движение и положение».23