В Риме времен Альберти не строилось ничего значительного, хотя и создавались грандиозные проекты, как, например, проект перестройки Ватикана при Николае V.41

Последствия Авиньонского пленения и великого раскола еще давали о себе знать.42

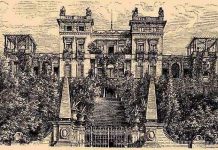

В Риме притягательными для Альберти были археологические памятники. Наоборот, во Флоренции крепло новое искусство, корнями своими уходившее в Средние века, во Флоренции прорастала новая жизнь. Так Рим и Флоренция становятся символами двух тенденций Возрождения, которые были указаны Веселовским и другими. Но здесь нет «либо — либо». Это два полюса вольтовой дуги, которые только вместе дают ослепительный свет.

Как бы ни были сильны «флорентийские» корни творчества Альберти, в нем оставалось живучим и жизненным некое «нечеловеческое», «всечеловеческое» начало, символизировавшееся для него самого в образе « вечного Рима ». Если бы теория Альберти была сколком лишь итальянской практики его времени и ограничивалась апологией одного лишь художественного направления, то она имела бы чисто местный, чисто исторический интерес. Но «познавательный разбег» Альберти устремлялся дальше: Альберти умел видеть и ставить проблемы теории шире. Поэтому-то его архитектурная теория и оказалась чем-то большим, чем теорией одного лишь раннего флорентийского Ренессанса. Этим только может быть объяснено ее влияние в последующие века и у других народов. Теория Альберти выросла на почве Италии, но факторы, вызвавшие ее к жизни, не были чисто местными: это были те общие факторы, которые произвели «величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством».43

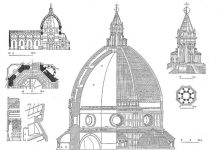

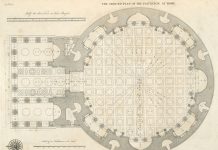

Нельзя, разумеется, понимать дела так, что различение «общего» и «местного» в Ренессансе совпадает с различением latinitas и volgare, Рима и Флоренции и т. д., что можно механически обособить то и другое. Речь идет о тенденциях и о их сложном взаимодействии и сложном выражении в самых различных формах там и здесь. В широком историческом плане многие латинские произведения итальянских гуманистов имели более доказательный местный характер, нежели создания флорентийской культуры. Даже тогда, когда Альберти «по-римски», urbi et orbi, описывал свой идеальный храм, в глубине, на горизонте, ему продолжал рисоваться купол флорентийской Санта Мариа дель Фьоре. И наоборот, его «флорентийская» вилла разукрашена реминисценциями античного Рима. Так или иначе latinitas и Рим остаются неустранимыми из истории Ренессанса как прогрессивные факторы его развития.

По примеру других глав, позволю себе и эту главу закончить одним методологическим выводом. Общеизвестная концепция Ренессанса и Барокко Вёльфлина основана на антитезах линейного и живописного, единого и многого, замкнутого и открытого, необходимости и свободы и т. д. Эти формальные категории являются для Вёльфлина вместе с тем историческими: одному полюсу антитезы соответствует в его представлениях Ренессанс, другому — Барокко. Разумеется, Вёльфлин не мог не сознавать, что речь, по существу, может идти лишь о доминировании одних элементов над другими, а потому признавал сосуществование установленных им противоположностей в пределах каждой эпохи. С этой точки зрения Ренессанс характеризуется преобладанием линейности, преобладанием необходимости и т. д.44

Вёльфлин сам вынужден был признать, что в его ранней работе «Ренессан и Барокко» антитезы были проведены «слишком односторонне », что Барокко был предназначен там лишь как « носитель новых ценностей», — в этой работе, по его собственному признанию, недостаточно было принято то внимание, что формы Барокко все же «являются усложненными формами Ренессанса».45 Психологически такая исходная позиция была понятна как реакция против традиционной точки зрения, стиравшей всякую принципиальную грань между Барокко и Ренессансом и рассматривавшей Барокко как результат «вырождения» Ренессанса.

Как бы то ни было, в конечном итоге, прилагая свои антитезы к конкретной истории, Вёльфлин мог выдержать их лишь ценою обеднения и упрощения конкретного исторического содержания. Ренессанс был богаче, чем это рисовал Вёльфлин, который придал ему подчас черты сухого академизма. В мои задачи не входит показывать это на анализе памятников. Но уже содержание настоящей главы подсказывает этот вывод.

Я уже имел случай отметить, что архитектурное лицо Ренессанса определяется не только реальными сооружениями, но и теми требованиями и устремлениями, которые реализовались в неосуществленных проектах и в теоретических декларациях. Да и трудно поверить, чтобы такие категории, как движение, глубинность, светотень, живописность и др., были неотъемлемыми привилегиями одного лишь Барокко. В трактате Альберти, в его описаниях виллы имеются многочисленные элементы, которые с точки зрения вёльф- линовских антитез можно было бы определить как «предвосхищение» Барокко и говорить соответственно об Альберти как о «пророке», опередившем свое время.46 Но дело не в этом. Дело в том, что любые статические антитезы мешают рассмотрению художественных проблем в их историческом развитии, упрощают сложность исторического явления: при всем различии Ренессанса и Барокко определенные потенции барокко были заложены уже в Ренессансе. Ренессанс видел многое из того, что на практике реализовал лишь Барокко, разница в том, где и в каких условиях он считал это применимым и считал ли вообще применимым. Колоссальное и безмерное привлекают внимание уже Альберти, но пока еще лишь как тема литературы. Линейность и геометричность «украшений» храмов контрастирует с иллюзорной живописностью в «украшениях» вилл. Необходимость, строгие правила очертаний в «священных сооружениях» контрастируют с допустимыми отступлениями от канона в зданиях частных, с их свободой. Самая теория украшения как «присоединяемого извне» вместе с определением прекрасного как того, в чем ничего нельзя убавить или прибавить, поднимается неизмеримо высоко над вёльфлиновскими антитезами свободы и необходимости. Концепция Ренессанса Вёльф- лина с его явными симпатиями к барокко убивает в Ренессансе жизнь и корень жизни — противоречие. В последней главе я постараюсь показать, в какой мере вёльфлиновская антитеза «зрительного» и «осязательного» приложима к оценке живого мировосприятия Альберти и в какой мере она является модернизацией, то есть истолкованием художественных произведений прошлого не из них самих, а из нашего впечатления от них.

Словом, не в присутствии и отсутствии той или иной категории заключается существо вопроса, сколько в том месте, которое им принадлежит, и в той оценке, которая им дается. Формальные категории Вёльфлина оказываются недостаточными для характеристики исторических стилей во всей их сложности; при абстрактном пользовании ими недоучитывается разнообразие жанров в пределах одной эпохи, или шире противоречивая сложность исторической эпохи.