Выход из борьбы Альберти как будто ищет в том понятии «середины», которое было для него определяющим в теории пропорций. Он декларирует, ссылаясь на «замечательных мужей древности» : «…Государство должно быть расположено так, чтобы оно, довольствуясь своей землей, насколько позволяют условия человеческой жизни, не нуждалось ни в чем привозимом извне и так было бы ограждено очертаниями своих границ, чтобы и врагам не легко было нападать, и самим жителям можно было при желании послать войска в чужую страну, даже при сопротивлении врага».28

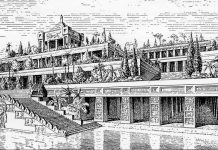

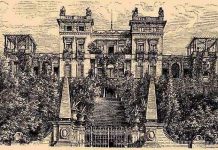

Разбирая вопрос об открытии доступа иностранцам в город, Альберти приводит разноречивые мнения и обычаи древних и приходит к такой же серединной позиции. Тот же принцип «золотой середины» — в размещении царского дворца и крепости: «Прекраснейшими и в то же время подходящим и пригодным для обоих будет такое распроложение, при котором и царский дворец не окажется настолько открытым, что нельзя будет отразить восставших, и крепость не станет замыкаться настолько, чтобы казаться скорее тюрьмой, чем обителью знатного князя». То же — и виллы: «Хорошо, если вилла не будет находиться далеко от городских ворот, а в самой их близи, чтобы удобнее и скорее, без особого переодевания, без людских толков, ты мог с женой и детьми, когда только вздумается, посещать и город, и виллу». Но там же оговорка: «Вилла не должна находиться на месте слишком людном или у города, у военной дороги и в соседстве с гаванью». Словом, и здесь тяга к равновесию между «пустынными границами» и удобством сообщения и связей. В конечном же итоге, выдвигая подобные требования, Альберти не мог не понимать, что такой синтез — идеальное требование и к нему применимы его собственные слова, которыми он заключает описание сказочных стран, приносящих урожай за урожаем, где гроздья винограда достигают двух локтей и с одной смоковницы собирают 70 полных модиев: «Но это бывает редко и легче это пожелать, чем найти».

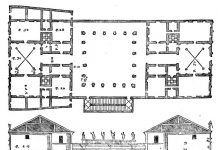

Город и государство были для Альберти «большим домом». Идеалом дома для Альберти являлся «единый кров», и даже если единый кров переставал вмещать семью, то все семьи должны были по-прежнему оставаться «под сенью единой воли ».29 Но если в частном доме еще можно было добиться «синтеза противоположностей» — «отдалить от занятий мужей шум детей, служанок и крикливой челяди», одновременно соединив отдельные части владения «кровлею и ходами так, чтобы толпы рабов и домашних, спеша к исполнению своих работ, не являлись точно из соседнего дома», или устроить кухню с таким расчетом, чтобы она «ни находилась на главах у обедающих, ни была слишком от них удалена» и чтобы не было «шума слуг, звона тарелок и кастрюль или чада», то в «большом доме» — в городе — добиться желанной соп- cinnitas было куда труднее, чем «гармонизировать» отдельное здание. Это подсказывало Альберти его чутье реалиста.

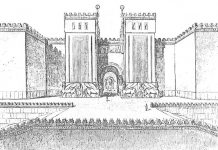

Вот почему страх Альберти перед «шумом ремесленников» способен был увести его вовсе из города. С одной стороны, Альберти требовал, чтобы «грязь и вонь», в частности «зловоние ямы кожевников», были вы несены на окраины, дворцу царей «подобало быть посреди города». С другой стороны, начинались исконные колебания Альберти: не лучше ли самому подальше быть от города: «…Люди побогаче, любящие более пространные владения, легко откажутся от места в первой ограде, охотно предоставив разносчикам мясной рынок и торговые ряды». «Чертоги знатных, их самих и семьи должны находиться далеко от низменной черни и шума ремесленников» и «самые осмотрительные правители удалялись не только от скопления черни, но и из самого города». Женские монастыри можно устраивать и внутри, и вне города, но «даже военный лагерь не настолько должен быть укреплен валом и рвом, насколько их владения окружаться стенами, высокими, сплошными, без всяких отверстий». И в конце концов все-таки благоразумнее будет «изъять эти обители из гущи жителей», перенеся за город. А восхваляя пригородную виллу, Альберти неожиданно задает вопрос: «Подумай, что будет в городе, где всюду множество мусорных куч постоянно источают вредные испарения?». Внезапно в торжественные латинские описания города врывается неприятная реалистическая нотка. От социальной concinnitas как будто не остается и следа, мы перед лицом форменного бегства из города, от «шума ремесленников» и «вредных испарений». Изолирующие тенденции берут верх над социальными, центробежные — над центростремительными.

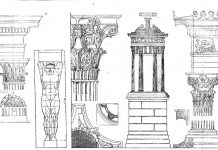

Альберти не писал «Civitas Solis», не рисовал картину идеального «Города Солнца», подобно Кампанелле, мореход которого причаливает к острову в Индийском океане и, выйдя на обширную равнину, видит перед собой город, расположенный на высоком холме, разделенный на семь концентрических кругов, с открытой и просторной площадью на вершине горы и круглым храмом в самом центре. У Кам- панеллы — социального реформатора — утопизм архитектурного описания искупался силою его социального протеста. Но Альберти даже в своих «идеальных взлетах» не забывал конкретной действительности и конкретной архитектуры, и это памятование о ней проявлялось порой в форме беглых подсознательных мыслей, невольных жестов и реакций, наполовину осознанных и непроясненных. Конечно, Альберти не мог ограничиться трюизмом: «Мне хотелось бы там, где я расположу город, к горам придать равнину и к ровным местам холмы». Это напоминало бы классическое место у Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича» и т. д. У Альберти было гораздо больше этого: его «идеальный тип» дворца, городского дома, правительственного здания, как мы видели, выражал не отвлеченную «идею» здания, существующего в безвоздушной среде, Альберти вносил в его образ все элементы, присущие ему как исторически реальному сооружению. Архитектурный образ возникал у него в результате реальной борьбы между требованиями изоляции и доступности, замкнутости и открытости, которые из помех и недостатков превращались в условие самого образа.