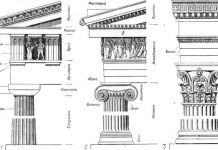

В сочинении «Об истинной религии» Августин говорит, что многие люди, имея целью только удовольствия, не хотят подняться мыслью выше, чтобы судить о том, почему такие или иные видимые предметы производят на нас приятное впечатление. «Если, например, у архитектора, когда устроена им одна арка, я спрошу, почему намерен он устроить подобную же арку и с другой, противоположной стороны, он, думаю, ответит, что это требуется для того, чтобы равные части здания соответствовали равным. Если даже я спрошу, почему же он предпочитает именно такое устройство, он ответит, что так нужно, так красиво и что это производит на глаза зрителей приятное впечатление; больше он ничего не скажет». Августин требует выяснения, почему же именно «наше чувство возмущается, если из двух окон, расположенных не одно над другим, а рядом, одно больше или меньше, когда они могли бы быть равными; но если бы они находились одно над другим, тогда хотя бы одно из них было вдвое больше или меньше другого, неравенство их вас не возмутило бы», — и почему «при двух окнах мы не особенно интересуемся вопросом, насколько одно из них в этом случае больше, а другое меньше. Между тем, при трех окнах само, по-видимому, внешнее чувство требует — или чтобы они были равны между собою, или чтобы между самым большим и самым меньшим находилось такое среднее, которое было бы настолько больше меньшего, насколько само, в свою очередь, было бы меньше большего».

Августин доискивается причины и сущности красоты и находит их в умопостигаемой идее сверхчувственного единства. Альберти останавливается именно там, где начинает Августин. Он не хочет вдаваться в вопрос, откуда берется чувство красоты и «из находящегося перед нашими глазами» собирается «рассмотреть только то, что важно для нас». Точно так же он не хочет вникать в причину самого прекрасного. Все августиновское умозрительное учение о сверхчувственном единстве Альберти, таким образом, сознательно оставляет в стороне.

В приведенном отрывке Августин касается конкретных вопросов архитектурной практики, упоминая даже о пользовании геометрическим средним, но для него эти вопросы оставались только примерами, иллюстрациями его общих эстетических положений и не становились, как таковые, предметом теории и анализа.23

Внимательно исследовав античные источники эстетики Августина, автор приходит к выводу, что его эстетическая система «есть самая полная из дошедших до нас античных систем и как бы синтез и венчающее завершение античной эстетики». Показательно, что Альберти ближе всего к Августину там, где эта античная струя всего сильнее, — в конкретных

Что же касается полярности Альберти и неоплатонизма в целом, то они лучше всего иллюстрируется диаметрально противоположной трактовкой мифа о Нарциссе, которую мы находим у Платона и Альберти. На это уже обратил внимание Панофский.24 Для Плотина Нарцисс — символ человека, отдавшегося обольщению чувственного мира: он тонет в источнике, желая поймать свое изображение на воде. «Подобным же образом и тот, кто находится во власти прекрасных тел и не отстраняется от них, уже не телом, а душою погрузится в темные и ужасные для ума бездны, оставаясь слепым там, в преисподней, — и будет он и здесь, и там пребывать среди теней». Наоборот, для Альберти Нарцисс — изобретатель живописи, «цвета всех искусств». «Я часто говорил в кругу своих друзей, следуя изречениям поэтов, что Нарцисс, превращенный в цветок, и был изобретателем искусства… И неужели ты скажешь, что живописание есть что-либо иное, как не искусство заключать в свои объятия поверхность оного ручья».25

Таким образом, эстетика и теория искусства Альберти не обнаруживает близкого и глубокого родства ни с платонизмом Средних веков, ни с платонизмом Возрождения, которые следует строго различать, несмотря на их общие черты.