Равным образом, когда Альберти говорил об «изяществе » чистого, белого и прозрачного мрамора во дворце Нерона, он отдавал себе ясный отчет, что elegantia происходит от eligere — выбирать. Вспомним Цицерона: «Так же, как в приготовлениях к пиршеству, избегая великолепия и желая показать себя не только умеренным, но и разборчивым, оратор будет выбирать, чем пользоваться ». В таком контексте новый оттенок приобретает для нас фраза Альберти: « Одни лишь удобства не доставят радости там, где будет оскорблять отсутствие в постройке изящества ». Речь идет не об абстрактном изяществе камня как такового или об извне привнесенном изяществе, а об умном выборе материала и средств и о том качестве, которое появляется как естественный результат этого выбора — elegantia — и которое прежде всего свидетельствует о разборчивости мастера.

Далее — decus Альберти воспринимал не как декорацию или внешний декор, а как «то, что подобает», decet. Опять приходится вспомнить Цицерона: «Ив жизни, и в речи нет ничего более трудного, как предусмотреть то, что подобает, — Kpevov называют это греки, а мы называем decorum». Для Альберти decor ornamentorum означает не «орнаментальную декорацию» в нашем смысле, а уместность «украшений», или, если угодно, оправданность деталей их соответствием целому, формы — содержанием. Противоположность «декору» — не отсутствие «декорации», а «непристойность», indecentia.

Мы склонны иногда «форму» ассоциировать с каким-то сосудом, с формой для отливки, то есть мыслить форму способной наполняться или не наполняться тем или иным содержанием, либо представлять ее себе как начало, упорядочивающее материал, существующий до формы. Когда античные теоретики красноречия говорили о «формах» речи, они не были «формалистами» и не занимались «формальными анализами». Недаром различие «форм» речи уподоблялось в риторике различию пластических форм человеческого тела, и к тому же кругу мыслей ведут слова formositas, formosus в значении «красота», «красивый», прежде всего ассоциируемые с представлением о неразрывности «формы» и «содержания», то есть с представлением о форме, как о форме бытия определенного тела, форме, которую нельзя совлечь с этого тела, не разрушив его самого.

Во всех приведенных случаях основным для Альберти является чутье к первичному значению слова, определяющее оттенки значений, а не сознательная научная терминология или номенклатура. Но в других случаях словоупотребление носит у него более определенный терминированный характер. Так, например, Альберти много раз употреблял выражения honor, honestare. Смысл их уясняется ближе на фоне цицероновского противопоставления honesta и utilia или шире — на фоне античных представлений о труде и общественных рангах. Но- nestum, «почтенно» — то, что мы ищем ради него самого. Таковы добродетель, наука, истина; utile, «полезно» то, что мы ищем ради прибыли и выгоды. Отсюда различение «полезных» ремесленных профессий и профессий «благородных» и «почтенных». Ремесленник в древнем Риме получал за свой труд плату, литераторы, врачи и т. п. — «гонорар», знак почета.

Вопросу о «почетных» и «не почетных» профессиях в античности специально посвящена диссертация Нойрата.3 Одной из своих задач автор поставил «показать, как названное место Цицерона, ставшее в течение столетий прямо-таки классическим, различно переводилось, толковалось и оценивалось, и как эта оценка зачастую была обусловлена временем и социальным положением толкователей». Имеются основания думать, что это место Цицерона было хорошо известно Альберти.4 Поэтому нелишне включить в длинный ряд авторов, упоминаемых Нойратом, имя Альберти. На фоне приведенного у Нойрата материала особенно оттеняется тот огромный сдвиг, который нашел отражение в трактате «О зодчестве». Если для античности торговля отнюдь не была «почтенным» и «почетным» делом, то у Альберти она, наоборот, выступает наряду с самыми почетными занятиями. Нельзя, например, пройти мимо того места, где говорится, что «в городском доме торговое помещение должно быть более великолепным, чем триклиний», занимать «на перекрестке угол, на площади переднюю часть дома, на военной дороге — часть, наиболее бросающуюся в глаза». Пусть Альберти не берется решать, лучше ли, когда «квартал знатных находится в стороне от всякого стечения простонародья» или, наоборот, когда «вперемежку с чертогами знатнейших людей размещаются лавки торговцев, ибо, как замечает он, одно требует «польза», а другое — «достоинство». Самое показательное, что эпитет honestus прилагается к ряду новых профессий: «На форуме будут менялы, живописцы, ювелиры, возле них — лавки торговцев пряностями, портняжные мастерские и те, которые считаются более почетными ». Honestas приобретает оттенок французской honnetete, английской honesty, деловой солидности, «честности», завоевывающей «честь» и «почет».Hones- tum и utile перестают быть противоположностями.

Сродни понятию honor понятие dignitas, «достоинство». У того же Цицерона 5 dignitas и venustas противопоставляются как два вида красоты: «Существует два вида красоты : в одном — изящество, в другом — достоинство ; первый мы должны считать женственным, второй — мужественным». Альберти требовал, чтобы место, где стоит алтарь, являло «больше величия, чем изящества ». Огни в храме «должны иметь величие », которого нет «у тех маленьких огоньков, которыми мы пользуемся в настоящее время» и которые, правда, будут изящны, расставленные в определенном порядке или подвешенные к карнизам в лампадах. В школьных зданиях должно быть «больше строгости, чем изящества ». «Ничем, — говорит Альберти, — здание не будет ограждено от человеческого разрушения более, чем достоинством и изяществом ». В последнем случае в точности повторена цицероновская пара понятий.

Однако и здесь, где слово является почти термином, оно продолжает оставаться живым, играть всеми цветам радуги, остается связанным с духом латинского языка. Как в ранее приведенных случаях русское «достойный» не дает основного значения и всех главных оттенков латинского dignum, альбертиевское dignum не значит лишь «достойный чего-либо в чьих-либо глазах» по сравнению с чем-нибудь, dignitas есть только внешняя характеристика поведения, не есть поза или заученный жест. В древнерусском языке словам dignitas, dignum ближе всего соответствовали «лепота», «лепый»; dignum est — «лепо есть», то есть надлежит, подобает. Будучи «достойным», предмет проявляет себя тем, что он подлинно есть и чем ему подобает быть, — проявляет свою природу. Поэтому противоположным «достойному» является нелепое у то есть неподобающее, не вяжущееся с предметом, противоречащее природе его. Нелепы постройки Гелиогабала и Калигулы с их бессмысленной роскошью, в них нет dignitas. Вот почему для Альберти «достоинство» в архитектуре есть в конечном итоге дело «природного дарования» или ума, результат постижения предмета в его существе. Dignitas — не искусственная маска, а соответствие выражения природе предмета, в своем роде столь же естественное и логичное, как соответствие архитектурной формы конструктивной логике сооружения.

Итак, в эстетике Альберти мы имеем дело не с терминами, а с тонко и глубоко чувствуемыми оттенками латинской речи.6 Для того чтобы еще более выделить эту особенность Альберти, лучше всего прибегнуть, как и в других случаях, к сопоставлению. В диалогах «О красотах женщин», написанных в первой половине XVI в.,7

Аньоло Фиренцуола оперировал итальянскими дериватами многих латинских слов, которыми пользовался уже Альберти. Новым является у Фиренцуолы именно стремление точно, путем дефиниции, определить каждый термин. У него встречаем мы вновь цицероновское dig- nita и venusta,8 определение leggiadria, vaghezza, aria, maesta,9

определение grazia,10 11

concinnita11 и т. д. Подобно тому, как понятие пропорции Фиренцуола склонен толковать в смысле нормы, непреложного канона, так и в эстетике в целом проявляется стремление создать систему правил и рецептов, а в эстетической терминологии — стремление строго регламентировать номенклатуру. Русский переводчик справедливо отмечает «схоластичность и манерность» его рассуждений и характеризует его воззрения как «эстетическую идеологию нарождавшегося маньеризма и академизма».12

Такого терминологического ригоризма нет у Альберти. Для Альберти латинский язык — следует подчеркнуть это — не «мертвый» язык, а живой. Это особенно наглядно видно из того, что к латинскому языку он относился творчески, не пугаясь неологизмов. Если Лон- голий обещал Бембо читать одного только Цицерона в течение пяти лет и хвалился тем, что не употребляет ни одного слова, не встречающегося у этого автора,13 то Альберти упорно настаивал на праве придумывать новые слова там, где не хватает обычных. Хорошая латынь для него то, что «соответствует предмету и понимается без труда». Он не хочет «вносить что-либо такое, что способствовало бы более разукрашиванию речи, нежели достижению цели», хочет «в большей степени быть доступным, чем казаться красноречивым». И поэтому в его практике часто встречаются обороты вроде следующих: «так я называю — sic enim appello», «назовем, если позволено будет — si ita licet nuncu- раге», «мы назовем… а другие, пожалуй, назовут» и т. п.. В этом отношении Альберти уподобляются позднее и Лев X, ставивший себе в заслугу, что при его правлении латинский язык стал богаче,14 и Платина, который настаивал на праве изобретать новые латинские слова.15

Интересными примерами свободно-творческого отношения Альберти к латинскому языку являются слова smirillum и nextrum. Оба слова не встречаются в литературных памятниках классической латыни и введены Альберти из народного, итальянского языка.16

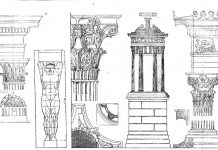

И наконец, последнее. Тот самый принцип аналогий, плодотворность которого мы показали уже в теоретической системе Альберти, руководил им и при обогащении латинского художественно-технического языка. « Нужно придумывать слова там, где не хватает обычных, и хорошо заимствовать сходные выражения от вещей сходных. Примерами таких обозначений по аналогии являются: arula в смысле пьедестала или цоколя и torquis, термин «чаша» для эхина и др. Совершенно своеобразной особенностью Альберти является частое сравнение тех или иных архитектурных очертаний с буквами греческого и латинского алфавита.17