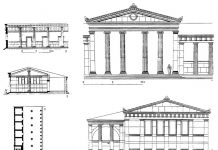

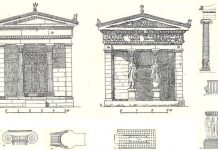

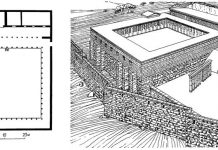

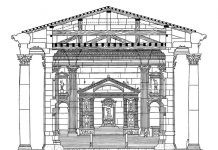

Если вспомнить цицероновское противопоставление «достоинства» и «изящества», dignitas и venustas, мужественной и женственной красоты, то оно лучше всего иллюстрирует противоположность храма и виллы. Место, где стоит алтарь, должно являть больше «величия», чем «изящества». Огни в храме должны иметь не столько «изящества», сколько «величия». Фронтон является одним из средств подчеркнуть «достоинство» храма. В частных же зданиях фронтон «не должен ни в каком отношении приближаться к величию храма».

«Вечность» и «разнообразие наслаждений во времени», «aeterni- tas» и «temporum voluptas» — таково другое выражение для противоположности храма и виллы. Храм имеет в виду «всех и вся», он обращается urbi et orbi. Вилла предназначена для наслаждающегося ею владельца. Поэтому невольно напрашивается новая параллель: между литературой гуманистов на латинском языке, обращенной к «республике ученых всего мира», и литературой на народном итальянском языке, «для себя». Latinitas и volgare — еще одно выражение для той же противоположности.

На всем протяжении вековых споров о преимуществах латинского и «народного» языка, начиная с Данте, как бы эти споры ни решались, красной нитью проходит убеждение, что «народный язык» изменчив, тогда как латынь «вечна». Великий флорентинец в «Пире» с полной определенностью выразил эту мысль в следующей антитезе: «II latino ё perpetuo е non corrutibile, е il volgare ё non istabile е corrutibile»,7,2) Volgare — тот язык, который мы с детства, без всяких правил усваиваем от кормилицы, и который противополагается языку искусственному, приобретенному с течением времени как плод упорных занятий, языку, который римляне назвали грамматикой.8 «Грамматика есть не что иное, как некая неизменяемая тождественность языка в различные времена и в различных местах. Поскольку ее правила были установлены в общем согласии многих народов, она, как видно, не подчиняется никакой единичной воле и, следовательно, не может быть изменчивой. Итак, она была изобретена для того, чтобы из-за изменения языка, текущего под влиянием личного произвола, мы не были лишены возможности вовсе или хоть как-нибудь приблизиться к образцам и подвигам древних и тех, кого делают отличными от нас отличия местностей».9 «Из обоих языков благороднее народный, как потому, что им первым стал пользоваться род человеческий, так и потому, что весь мир им наслаждается, хотя он и разделился на различные наречия и слова; а также и потому, что он для нас естествен, тогда как тот, скорее, является искусственным».10

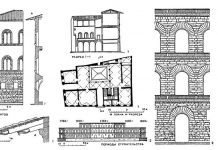

Эти черты неизменности, логичности, противопоставляемые изменчивости, известной нелогичности, сохраняются в качестве основных черт и у других авторов, противопоставлявших живую разговорную речь — «грамматике». И у Альберти в теории архитектуры: «отклонение от строжайшего закона очертаний, установленного для общественных сооружений, оказывается иногда приятным в частных». Почему? Потому же, почему для Данте в «грамматике» не было места для индивидуального произвола — singulari arbitrio, потому же, почему, наоборот, по Данте, volgare был создан первоначально, чтобы «говорить о любви», то есть об индивидуальном и единичном: «cotal modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d’Amore».

И когда двумя столетиями после Данте, при жизни Альберти, в 1435 г., был поставлен со всей остротой и со всей страстностью вопрос о происхождении volgare, то в возникших спорах опять отразился конфликт между надиндивидуальным, сверхнациональным, универсальным в своей логичности языком, именно потому неизменным, и языком текучим, исторически меняющимся, индивидуальным и национальным. В этом знаменитом споре спорящие разделились на две партии: одни полагали, что volgare всегда существовал наряду с латинским языком, а потому, если им пренебрегали древние римляне, то вправе пренебречь им и люди Возрождения; другие отстаивали историческое возникновение volgare как следствие нашествия варваров. По замечанию Фосслера, согласно этой второй точке зрения, одержавшей победу, была еще возможность ставить вопрос о допустимости volgare как литературного языка, и потому она именно оказалась прогрессивной.11 Но, вопреки Фосслеру, и в первой точке зрения отразилась одна коренная черта итальянского Ренессанса: представление о «двух мирах», двух различных кругах культуры, несводимых друг к другу, об общем и индивидуальном, о принадлежащем всем и одному.

Альберти, энергично боровшийся за права volgare, победитель на Certamen coronarium6)

в 1441 г.,12 не случайно писал и по-латыни, и по-итальянски, притом подчас одно и то же произведение в двух редакциях — латинской и итальянской. Он делал это не только потому, что адресовал их к разным кругам читателей. Латынь и volgare были разными формами мышления, одинаково живыми. Я уже говорил, что Альберти мыслил латинский язык как развивающийся, способный обогащаться неологизмами, и вместе с тем как максимально строгий и точный: хорошая латынь — то, что «соответствует предмету и понимается без труда». С другой стороны, ему хорошо было известно, что латинский язык мог развиваться и в направлении порчи — такова средневековая латынь, возникшая в результате порчи латинского языка варварами.13 Альберти решительно отвергал теорию Бруни, согласно которой volgare, народный итальянский язык, искони существовал наряду с латинским.14 Однако остается неясным, когда же и как возник volgare. По мнению Мишеля, volgare и средневековая латынь в глазах Альберти были двумя отпрысками классической латыни, двумя результатами ее варваризация и одичания.15

Однако мало правдоподобно, что volgare в глазах такого его защитника, как Альберти, мог быть лишь результатом дегенерации; откуда тогда потенции его развития и усовершенствования?16 Центр тяжести — не в вопросе возникновения, а в двух живых формах мысли, в различии «двух душ», которые жили в груди лучших людей Возрождения, тяготевших и к чистой классической латыни, и к полнокровному, богатому «народному языку».

Более 70 лет тому назад Александр Николаевич Веселовский в своей знаменитой диссертации «Вилла Альберти» поставил во всей широте вопрос о народных основах итальянского Ренессанса. Несмотря на то что он привлекал литературный материал, выводы его имеют значение более широкое. В «Положениях к диссертации» читаем: «Различное соотношение культурных элементов, итальянского и латинского, как оно складывалось в разные эпохи итальянского развития, может послужить удобной схемой для распределения фактов итальянской литературной истории, устранив общепринятые лингвистические и хронологические рубрики».17 Другой русский исследователь Ренессанса М. С. Корелин был не прав, возражая против этого различия и указывая, что деление течений в флорентийском обществе на «две партии», дантевскую и классическую, или итальянскую и латинскую, встречает «непреодолимые затруднения».18 Неправильно понимать «народную итальянскую» и «антикизирующую латинскую» струю в Ренессансе как реальные группировки, пытаться отнести к той или иной реальной группе тех или иных реальных людей: в этом именно и заключается ошибка Корелина. Речь идет о тенденциях, которые боролись и в пределах эпохи, взятой в целом, и во флорентийском обществе, и внутри каждой живой индивидуальности.

Напомню еще некоторые положения Веселовского, поскольку они имеют более общее значение и mutatis mutandis применимы к архитектуре. В своей речи перед защитой диссертации Веселовский спрашивал: «Было ли у Италии возрождение, когда не было средних веков… когда вся культура старой Италии представляется нам, за немногими исключениями, органическим продолжением римской? »19 «Исторический рост итальянской литературы» коренится, по Веселовскому, «всеми жизненными своими сторонами в латинской древности»,20 «Отличия итальянского Возрождения от северного обусловливаются различным отношением старых основ и новых начал. На севере Возрождение являлось раскрытием нового культурного принципа, который шел вразрез с содержанием прежнего развития, но вместе с тем был новым вкладом в его историю и выводил ее на новые пути. В Италии принципы Возрождения не приносят ничего нового сравнительно с теми, которые уже лежали в основаниях предыдущей культуры; вся разница в различном применении, в неодинаковости исторического осуществления. Оттого и характер борьбы здесь совершенно специальный, представляющий лишь внешние черты сходства с явлениями северного Renaissance».21 С этой точки зрения «латинская» антикизирующая струя итальянского Возрождения представлялась Веселовскому искусственной, непочвенной, ненародной. «В Италии ученые возрождения хотят насильно возвратить к его истокам неудержимый поток истории; относительно Италии они не проповедуют ничего нового, но лишь старое, пережитое; от Италии современной они обращают нас к Италии латинской»,22 «Идеалы старой национальной школы, завершавшейся в Данте и его веке, ведут далекими переходами и перекрестными влияниями из латинской литературной старины, к которой привязываются школами риторов и народным песенным преданием. Поэты времен Возрождения указывают опять на ту же латинскую старину, но указывают так, как литераторы Августова века указывали на греческие образцы, позабыв историю и исходные точки своего собственного развития. Оттого и в них такое же презрение к старой поэтической школе, представлявшей народное предание в поэзии и в жизни, которой эта поэзия служила выражением; оттого и здесь то же обращение к ненациональному принципу и политическим формам, идущим в разрез с заветами истории. Как там Август, так здесь Медичи, та же искусственность и манерность и отсутствие творчества, отличающие отсутствие народной почвы»,23

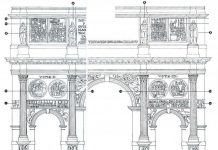

В первой главе моей диссертации было показано, что для Альберти в его трактате «О зодчестве» архитектура Древнего Рима была определяющей. В Риме Альберти нашел прототип своих триумфальных колонн, своих триумфальных арок, храмов, мавзолеев, мостов, терм. Пантеон, Moles Адриана, Диоклетиановы термы — эти громады Древнего Рима были перед глазами Альберти при написании его трактата. Но этот Рим был символом древней латыни, и неслучайно он занял первое место в написанном по-латыни, до известной степени все-таки антикизирующем трактате. Но наряду с Римом для Альберти существовала Флоренция, символ нового искусства, dolce stil nuovo. О Флоренции в своем трактате Альберти не упомянул ни разу, хотя ее искусство и ее культура незримо присутствуют в нем, зато в итальянских произведениях Альберти мы найдем прямые и восторженные похвалы именно этому новому искусству. И здесь, в противоположность трактату «О зодчестве», Флоренция предстает перед читателем открыто, во всей своей красоте.

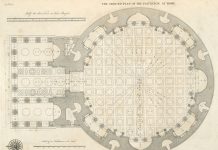

Напомню прежде всего о том месте в сочинении «О душевном спокойствии», которое посвящено Флорентийскому собору с почти законченным к тому времени куполом Брунеллески. «И поистине, храм этот имеет в себе особую прелесть и величие, — говорит Альберти, — и радует меня тем, что я созерцал здесь не раз, видя, как в нем нежная стройность сочетается с крепкой и плотной устойчивостью, притом так, что с одной стороны кажется, будто каждая часть его поставлена для красоты, а с другой — я чувствую, что все здесь создано и утверждено на веки вечные. Прибавь к этому, что здесь неизменно царит некое, я бы сказал, весеннее растворение воздуха, там, снаружи — ветер, стужа, иней, здесь, внутри — умереннейшая прохлада. И если правда, как говорят, что мы испытываем наслаждение тогда, когда вещи представляют нашим чувствам в таком количестве и таком качестве, как того требует природа, то кто не назовет этот храм обителью наслаждений? Здесь, куда ни посмотришь, ты видишь, что каждая часть поставлена, чтобы радовать и веселить вас, здесь вечное благоухание и, что я ценю превыше всего, здесь испытываешь чудесную сладость в напевах жертвоприношения и в этих, как говорили, мистериях».24