Савва Чевакинский родился в 1713 году в глухом сельце Вешки Новоторжковского уезда Тверской губернии. Отец, Иван Чевакинский, был мелкопоместным дворянином.

Шестнадцатилетним юношей вместе с отцом Савва приехал в Петербург, чтобы поступить в Морскую академию для изучения морских дисциплин. Но учение в академии не доставляло удовольствия: телесные наказания, плохая пища, принудительная строевая подготовка. Многие воспитанники самовольно покидали академию.

Проучившись два года, Савва решил оставить академию и поступить на военную службу. Но Адмиралтейств-коллегия зорко следила за своими воспитанниками, и беглецов возвращали обратно. Пришлось возвращаться и Савве.

В те времена в Адмиралтейств-коллегий работал Иван Кузьмич Коробов (1700-1747), известный петербургский архитектор и инженер, учившийся в школе математических и навигационных наук в Москве. Три года Коробов провел в Бельгии и Голландии, где изучал инженерно-строительное дело. В 1732 году он заново перестроил Адмиралтейство.

Чевакинский хорошо рисовал и решил поступить в архитектурную команду И. К. Коробова. А так как Морская академия подчинялась Адмиралтейств-коллегий, то Чевакинскому разрешили остаться у главного архитектора. Семь лет Чевакинский изучал у Коробова архитектурные дисциплины, одновременно применяя на практике полученные знания. Работая помощником у Коробова, будущий главный архитектор начал возводить в камне Адмиралтейскую башню.

После семилетнего обучения Чевакинский сдал экзамены известным русским архитекторам М. Г. Земцову (1688-1743), И. К. Коробову и П. М. Еропкину (1698-1740). Оценив по достоинству знания Чевакинского, они присвоили ему звание архитектурного гезеля (помощника архитектора). Савва Чевакинский начал самостоятельную жизнь в архитектуре.

В 1741 году И. К. Коробов уехал в Москву, и на должность главного архитектора Адмиралтейств-коллегий назначили С. И. Чевакинского. Должность главного архитектора возлагала на него большую ответственность. С этою времени Чевакинский поселился в Петербурге по адресу: Английская набережная, дом 68.

В 40-е годы началась перестройка Екатерининского дворца в Царском Селе. Ею руководил молодой архитектор Андрей Квасов (1718-1772), ученик М. Земцова. В качестве наставника в 1745 году Л. Квасову назначают С. Чевакинского.

На работе в Царском Селе с Чевакинским произошел неприятный инцидент, и ответственным за общую перестройку дворца назначили Ф. Б. Растрелли. Чевакинский не был отстранен от работы, дел было очень много, и он продолжал трудиться рядом со знаменитым Растрелли. Чевакинский не очень переживал свою неудачу, впереди его ждала большая и интересная работа.

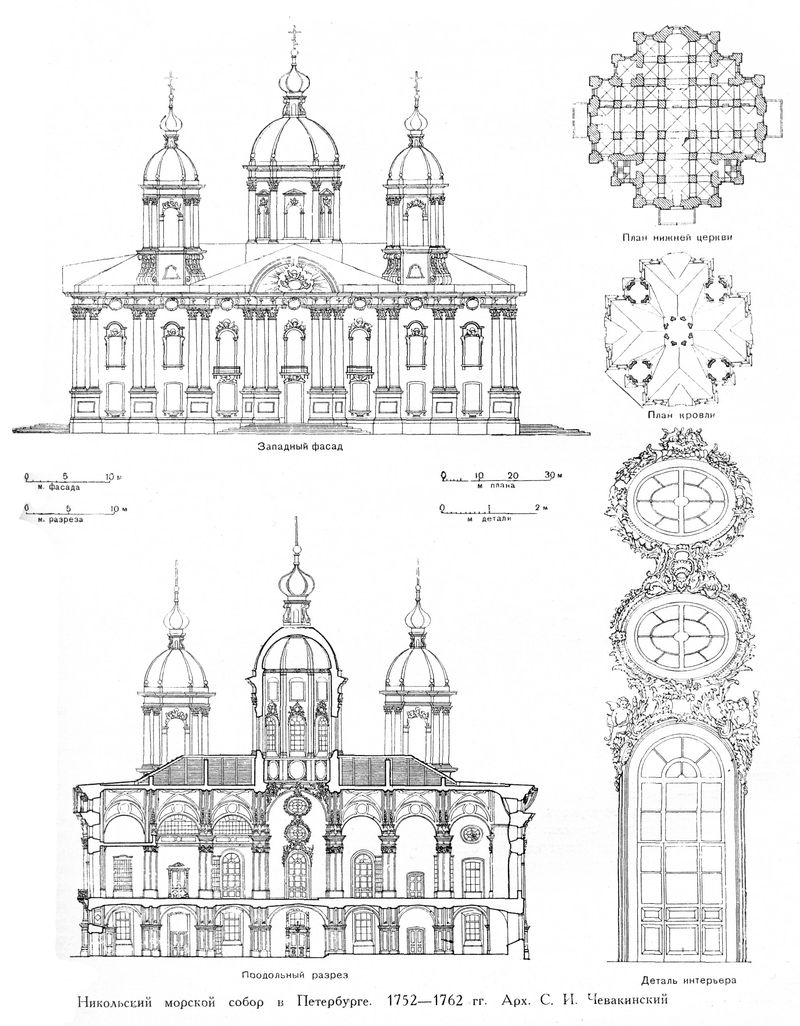

Никольский Морской собор (1753-1762)

Морское ведомство решило возвести собственный собор в Петербурге на морском плацу. Территория рядом с плацем была застроена жилыми одноэтажными домами, где прожинали служащие Военно-морского ведомства. Естественно, что ведомство для строительства Никольского собора обратилось к главному архитектору Адмиралтейств-коллегии — С. И. Чевакинскому.

Проект, разработанный Чевакинским, был утвержден в 1752 году, но в 1753 году он был переработан и наконец принят к строительству. Закладка собора состоялась 15 июня 1753 года. Сооружение собора продолжалось 9 лет и было закопчено в 1762 году.

Собор сооружен на участке между каналом Грибоедова и Крюковым каналом и находится в центре большой площади на оси магистрали — улицы Глинки — и замыкает ее. Собор является главенствующим в ансамбле площади, ограниченной двумя пересекающимися под прямым углом каналами. На данном примере Чевакинский показал себя выдающимся градостроителем.

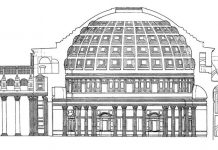

В плане собор представляет собой равноконечный крест, с квадратными выступами во внешних углах креста, над которыми находятся барабаны боковых глав. Стены барабанов прорезаны полуциркульными окнами, декорированы лепниной и обработаны приставными колоннами коринфского ордера. Крупный карниз венчают купола с маленькими барабанами и главкой.

Фасады собора хорошо просматриваются со всех сторон площади. Такой же прием применил Растрелли при сооружении Смольного собора. Придавать всем фасадам культовых сооружений одинаковый вид было отличительной чертой русского барокко.

Фасады декорированы колоннами на высоких пьедесталах нарядного коринфского ордера, украшенными декоративной скульптурой, сгруппированными но две. Центральная часть фасада — вход в собор имеет пи три колонны, тем самым подчеркивается значимость фасада.

Центральную часть фасада венчает лучковый фронтон. Чевакинский применил декоративный прием для фасадов, взятый из древнерусского зодчества: все выступающие углы обработаны тремя колоннами, собранными в один пучок, а средняя колонна поставлена на самый угол.

Собор имеет два этажа, второй — церковный зал — главный. Интерьер второго этажа разделен пилонами на семь нефов. Цен тральный зал украшает деревянный иконостас, выполненный резчиком II. Канаевым, а иконы были написаны талантливыми живописцами середины XVIII столетия М. Л, и Ф. Л. Колокольниковыми.

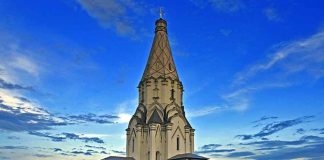

Недалеко от собора, на берегу Крюкова канала, стоит четырехъярусная колокольня — одно из прекрасных культовых сооружений в русской архитектуре XVIII века. Три нижних яруса декорированы попарно поставленными колоннами, четвертый, круглый в плане, служит основанием для купола, который венчает барабан с часами п небольшим шпилем.

Если встать на Пикаловом мосту (названном по фамилии строившего мост подрядчика), расположенном на пересечении каналов, то перед взором открываются перспектива набережных, отражение в воде колокольни Никольского собора, золотые купола самого собора, сверкающие из-за крон деревьев. Это одно из прекраснейших мест Петербурга, которое привлекает внимание художников, кинематографистов и всех, кто любит неповторимую красоту Петербурга.

В 50 60-е годы Чевакинский строит одновременно несколько зданий. В 1750 — 1755 годах но проекту и при участии Чевакинского на берегу реки Фонтанки был выстроен Шереметьевский дворец — прекрасный памятник русского зодчества XVIII века.

Шуваловский дворец (1753-1755)

В 1753-1755 годах Чевакинский возвел Шуваловский дворец. Он предназначался для известного государственного деятеля, покровителя просвещения, первого попечителя Московского университета и первого президента Академии художеств в Петербурге Ивана Ивановича Шувалова (1727-1797).

Возведенный Чевакинским Шуваловский дворец располагался на участке между Итальянской улицей и Невским проспектом.

Во дворце находилась прекрасная картинная галерея, собранная И. И. Шуваловым. Здесь часто бывали М. В. Ломоносов (1711-1765), великий русский ученый, первый русский академик, А. П. Сумароков (1717-1777), русский писатель, А. Ф. Кокоринов (1726-1772), архитектор, первый президент Академии художеств.

С 1755 года, времени окончания строительства, до 1910 года Шуваловский дворец переделывали шесть раз. При первых трех перестройках дворец частично был реконструирован. Главный фасад приобрел вид, характерный для зданий раннего классицизма. В начале XIX века была проведена крупная реконструкция, а в середине века перестроили корпус, выходящий на Малую Садовую улицу. В 10-х годах XX века над корпусом надстроили четвертый этаж.

Дворец подвергался не только перестройкам, но и менял своих владельцев (И. И. Шувалов, генерал-прокурор А. А. Вяземский, Министерство юстиции). В 1919 году в нем был открыт Городской музей здравоохранения, Дом санитарного просвещения.

В середине XVIII века главный подъезд к зданию был со стороны Невского проспекта. За оградой вдоль Невского располагался большой парадный двор, в глубине его — сам дворец. В дальнейшем парк был вырублен для застройки Невского проспекта.

Несмотря на все изменения дворец представляет интерес как архитектурный памятник переходного этапа от барокко к классицизму. Сохранился центральный трехгранный ризалит с колоннами и лучковым фронтоном. Углы ризалитов рустованы на всю высоту. Циркульные окна третьего этажа декорированы лепными украшениями. Современники считали дворец Шувалова выдающимся сооружением.

Петербург украшает еще один архитектурный памятник — Новая Голландии, выполненный С. Чевакинским совместно с архитектором Ж. — Б. Валлен-Деламотом.

Новая Голландия (1732-1740; 1765-1780)

Новая Голландия — небольшой островок, образованный рекой Мойкой и двумя каналами: Крюковым и Круштейным (часть бывшего Адмиралтейского).

Название возникло еще в петровские времена и было связано с судостроением в этой части города. Голландские верфи, расположенные на островах, служили примером для русских судостроителей, а близость залива, галерная верфь, каналы вокруг острова — все это помогло появлению названия Новая Голландия.

В 1732-1740 годах по проекту главного архитектора Адмиралтейства И. К. Коробова на острове выросли первые деревянные склады, которые располагались по периметру острова.

Со временем деревянные строения пришли в негодность, и в 1763 году было принято решение заменить старые строения на каменные. Нал проектом реконструкции складов вместе с Чевакинским работал архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот (1729-1800). Были разработаны два варианта.

К строительству был принят второй. Фасады кирпичных корпусов и арка над каналом, которая производила огромное впечатление, были выполнены Валлен-Деламотом.

В 1765 году началось строительство, которое затянулось до конца 80-х годов, но так и не было завершено.

Монументальный портал Новой Голландии с аркой над каналом пользуется большой известностью. Под аркой прорыт канал, соединяющий Мойку с бассейном в центре острова. Редкое сочетание строительных материалов — красного кирпича и тесаного гранита, из блоков которого сложены колонны тосканского ордера, несущие мощный антаблемент, — придает этому сооружению неповторимый облик.

Чевакинский и Валлен-Деламот со всей ответственностью и с большим мастерством решили не только архитектурные вопросы, но и градостроительные: возводя необходимые городу сооружения, они не забывали о красоте города и создали ансамбль высокой художественной ценности.