Для того чтобы правильно понять тексты Витрувия и Плиния, так же как и соответственные им латинские формулировки Альберти, нельзя забывать, что глагол videri, который так часто переводчики передавали словом «казаться», имеет в латинском языке другие оттенки, имеет более объективный характер, чем его русские кор- релаты.

Videri обычно переводят «казаться», однако оно может значить и «оказаться», «показывать себя», videtur может значить «очевидно». Точно также apparentia вовсе не соответствует позднейшему французскому аррагепсе, и salvare apparentia вовсе не значит garder les apparences в нынешнем значении слова, в смысле мистификации, маски, обмана. Так, в древней астрономии apparentia — сложные видимые движения светил в отличие от тех мыслимых, но невидимых простых круговых движений, в результате которых эти видимые движения возникают. Задача ученого — объяснить видимые движения из простых круговых «постигаемых умом» и при этом сохранить верность видимому, salvare apparentia, или, по-гречески, ad>££ix> та Витрувий построил свое учение об оптических коррективах. Говоря о том, что «глаз не всегда дает верное впечатление, но очень часто обманывает мысль в ее суждениях», что «зрение глаз ведет к ложным заключениям», он приводил в пример весло, представляющееся надломленным в воде. Задача коррективов и заключалась, по Витрувию, в том, чтобы установить соответствие между зрительным образом и действительной вещью: они должны привести к тому, чтобы «у смотрящих не было сомнения в аспекте евритмии — uti non sit considerantibus aspectus eurythmiae dubius».

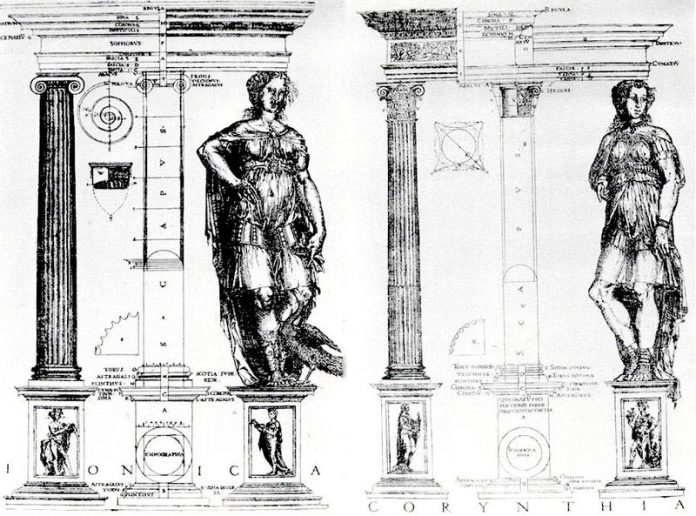

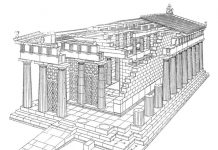

Альберти вслед за Витрувием говорил и об утонении колонн, и о высоте наклона антаблемента, и о каннелировании колонн, то есть обо всех основных оптических коррективах. Однако при всем сходстве именно здесь проходит одна из наиболее резких демаркационных линий между ним и Витрувием.

Витрувий обобщил отдельные конкретные указания в универсальную формулу: между зрительным образом и действительной вещью, между евритмией и симметрией дожно быть установлено строгое и полное соответствие. У Витрувия речь идет в подлинном смысле об оптических коррективах, о поправках, которые должны нейтрализовать действие расстояния и среды. Альберти выдвигает на первый план другое. Он знает, что «одно следует предусмотреть в очень больших зданиях, другое — в очень маленьких, ибо в тех и других неодинаковое соотношение промежутков между центральной точкой зрительного луча и вершиной видимой высоты», то есть предметы видятся под разными углами зрения и, следовательно, имеют для

подчеркнуть, что реалистическое истолкование остается в языке наиболее живучим и коренным. Аналогичным примером из истории новоевропейских языков может служить судьба немецких Erscheinung и Schein. Erscheinung, противоположная Ding an sich, иллюзорный эстетический Schein противоречат коренному значению scheinen — светить. И даже в том случае, когда явление отделяется от «подлинного бытия» вещи, сохранятся ощущение связи между ними. Примером служит «Новый Органон» физика и философа Ламберта. Термины Scheir и Erscheinung, употребляемые здесь едва ли не впервые систематически, как термины философские, сохраняют еще в значительной мере свое зрительно-реалистическое значение ; «ионяне не без наблюдательности установили…» ; «и следили за тем, чтобы венчающий карниз…» ; «есть, однако, кое-что, что относится к подобного рода колоннам, чем отнюдь нельзя пренебрегать, поэтому советуют так…» ).

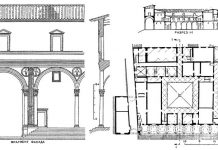

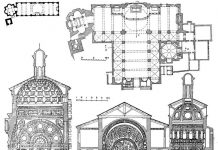

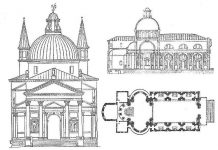

Если Витрувий стремился нейтрализовать действие среды, расстояния, воздуха, то Альберти главное видел в том, чтобы учесть это действие. Когда он в приведенной выше цитате говорил, что «многие вещи, расположенные на низком месте или окруженные черезчур низкими стенами, будут представляться зрению по этой причине меньшими, чем они есть на самом деле » ит.д., то задача заключалась для него в том, чтобы принять во внимание этот эффект, а не свести его на нет путем зрительных поправок. Улица в городе, «не прямая, а подобная реке, извивающейся мягкими изгибами то туда, то сюда, то вновь в ту же сторону», будет представляться длиннее и заставит казаться город больше. И в этом случае Альберти не только не стремился нейтрализовать подобный эффект, а, наоборот, ценил его как плюс. В предисловии к трактату сходным образом он писал: «Правильно Фукидид восхваляет мудрость древних, которые так разукрашивали города зданиями всякого вида, что эти города представлялись гораздо более могущественными, чем были». Словом, Альберти мог бы поставить архитектору в заслугу то, что ставил себе в заслугу Лисипп в приведенной ранее цитате из Плиния: статуи древних мастеров изображают людей такими, каковы они есть, его же статуи — какими мы их видим.

Как связывались эти мысли с основными реалистическими устремлениями Альберти? Их можно понять реалистически только на почве такого соотношения между «зрительной формой» и «формой бытия», которое подсказывалось, как мы видели, самой «философией языка» и которое нашло свое выражение во взглядах Альберти на «зрительные формы» как универсальный язык природы. Вещь проявляет себя и свое существо в своем зрительном обличии. Вещь, находящаяся в конкретной среде, не может не «вести себя» по-иному, вступая в новые связи и отношения с другими вещами, не может не приобретать новых качеств, не может не проявлять себя иначе. Такая вещь только и есть полнокровная, конкретная вещь. Постижение же вещи «в себе», в отрыве от целого есть абстрактное, обедненное ее постижение, в конечном итоге — фикция.

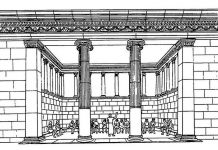

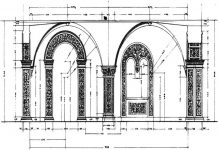

Вот почему не оптические коррективы оказываются в центре внимания Альберти, а понятие «размещения». Для каждой части — свое место, где она в наибольшей мере и с наибольшей силой проявляет свою природу. Такова суть collocatio. «Части, — говорит Альберти, — находящиеся в месте чужом, их недостойном и им неподобающем, дурнеют», наиболее блистательные украшения следует, «как драгоценные камни в венце размещать в местах наиболее достойных», ибо при неудачном размещении получится то же, что с драгоценными камнями и жемчугом: «если держать их в куче, они тускнеют». Здесь особенно важно, что принцип «размещения» имел в виду не распределение частей в пространстве безотносительно к человеку, глазу, зрителю, а в самом существе своем определял «надлежащее» и «ненадлежащее» место по отношению к наблюдателю. «Очень похвальна уловка древних, — говорит Альберти, — которые ближе находящееся к глазу делали совершенно блестящим и отполированным, а в отношении того, что должно находиться далеко или наверху, труд берегли, и даже в некоторых местах вовсе не накладывали полированных плит, ибо туда едва ли стали бы смотреть даже самые любопытные обозреватели».

Соответствие между зрительным образом и существом действительной вещи достигается, по Альберти, не столько путем модификации основных пропорций, сколько, прежде всего, путем выбора «естественного места» для этой вещи, в котором само собою достигается наиболее полное раскрытие ее существа. С точки зрения Альберти подлинное существо, например, карниза или архитрава раскрывается не тогда, когда они сняты со своего места, положены на землю и ощупываются в своей изолированной, вырванной из контекста, «реальной» форме, в своих «реальных» пропорциях, а тогда, когда они находятся на своем месте, раскрывая свое подлинное существо в «оптической форме» и через нее. Говоря словами Альберти, «приятность и краса украшений» будет тогда «утверждена на правильной основе » и «тем яснее будет она проступать ». Здесь constare и elucescere — коррелаты esse и videri.

Итак, вещь «ведет себя различно» в различной среде, и внешним выражением этого различного «поведения» вещи является ее меняющийся зрительный облик. Вещь для Альберти раскрывается во всем своем богатстве лишь в процессе своего взаимодействия с другими вещами, в своей связи со средой, в своих воздействиях на нее. Поэтому в зависимости от положения вещи к другим вещам, в зависимости от ее места создаются более или менее благоприятные условия для раскрытия ее деятельности и тем самым ее существа.