Первым работой над принципами формообразования ограничил себя Людвиг Мис ван дер Роэ. Он уже ставил задачу воздействовать на жизнь не через организацию функциональной технологии и ее процессов, но обращаясь к чувству и разуму человека и опираясь на эмоциональное воздействие строго уравновешенной и лаконичной пространственной формы. «Решающее значение имеют духовные ценности. Ибо для каждой эры, включая и новую эру, истинно важная задача состоит в том, чтобы вызвать к существованию дух».

Экономические и социальные условия представлялись ему развивающимися «предначертанным путем, т. е. слепо и фатально». Из этого утверждения он делал вывод, что лишь сфера духовных ценностей дает возможность использовать творческие силы архитектора. Обращенный к «духу человека» художественный язык архитектуры стал в центре его внимания. Он как бы противопоставлял смятенному реальному миру свой иллюзорный мир — гармоничный и ясный, где логика техники и эстетический идеал приведены к единству.

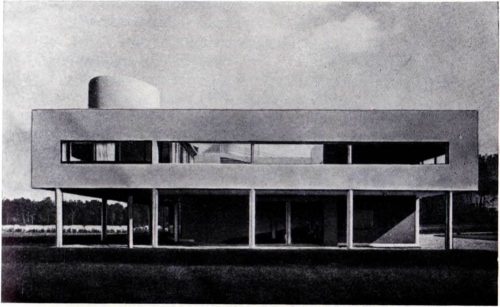

Его произведения могут быть истолкованы как фрагментарные воплощения эстетической утопии. Нарциссическая успокоенность их образов отчуждена от сутолоки «рыночной цивилизации». «Исключающий подход» стал у Мис ван дер Роэ практическим методом разработки архитектурной формы. Игнорируя многие ее аспекты (как, например, связь формы и функции), он достигал совершенства в тех, на которых сосредоточивал внимание (как, например, тектоника стальной конструкции).

Для Мис ван дер Роэ чуждо восходящее к романтизму стремление закрепить в конструкциях неповторимость систем функций. От ученичества у Петера Беренса сохранил он тягу к универсальности формы, зависящей не от преходящего назначения построек, а от закономерностей устойчивых и всеобщих, связанных с объективными свойствами структуры сооружения. Вновь и вновь обращается он к мысли об «истине», о ее постижении через форму.

Наиболее известная ранняя постройка Мис ван дер Роэ — Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне.

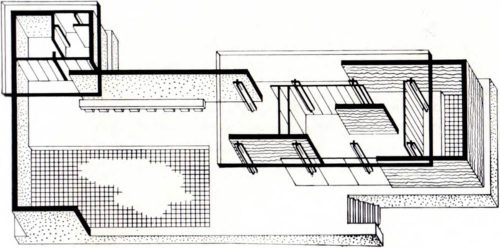

Он шел дальше прообраза. Он последовательно стремился ликвидировать извечное для архитектуры качественное различие внутреннего и внешнего, трактуя интерьер как архитектонически организованную часть единого, бесконечного пространства (быть может откликаясь на модную тогда идею Шпенглера о «выражении духа через пространство»). Создавая новые принципы построения пространственной формы, Мис ван дер Роэ опирался на опыт поисков экспрессионистов и группы «Стиль», на эксперименты Л. Лисицкого и К. Малевича. Стремление создать новые символы для воплощения новых реальностей требовало обращения к первичным принципам формообразования.

Пространства барселонского павильона образуют непрерывное динамическое единство; они связаны, свободно «переливаются», едины с окружающей средой. Пол, потолок, стены не смыкаются в непрерывную оболочку, они существуют как независимые плоскости, лишь направляющие свободное течение пространства. Равномерность сетки стальпых колонн подчеркивает свободу размещения плоскостей. Павильон не имел экспозиции, его единственным назначением было демонстрировать совершенство формы, созданной немецкими строителями и архитектором. Это, по-видимому, озадачивало зрителей — испанский критик Р. Тудури писал об ощущении бесполезности больших открытых пространств, странном величин мраморных стен, нагих и пустынных. Здание без функции, здание-символ — павильон в Барселоне стал выражением противоречий «новой архитектуры», ее положения между реальностью и утопией.

Мис ван дер Роэ уходил в проблемы формы, понимаемой как «чистая духовность». Рационализм архитектуры становился рационализмом формы, а «рациональная форма» связывалась с элитарным образом жизни, ибо требовала не только дорогих материалов и особого совершенства исполнения, но и прислуги, постоянно поддерживающей стерильность элегантной пустоты (характерен богатый дом Тугендхата в Брно, 1931 г.). Направление, порожденное антибуржуазным бунтарством, в работах Миса начинало оборачиваться апологией буржуазного образа жизни. Критика начала 30-х годов ядовито отмечала, что приверженцы принципа одухотворения формы торопятся обрести спокойствие в стальном кресле, обтянутом леопардовой шкурой.

«Новое движение» во второй половине 20-х годов нашло сторонников почти во всех странах Европы, его влияние проникло в США, Южную Америку, Австралию, Японию. Становилась реальностью идея «интернациональной архитектуры», международного утверждения нового направления, высказанная в 1925 г. В. Гропиусом. Полемика с приверженцами национального романтизма вызывала упрощение лозунгов, а за ним и упрощение самих понятий. Единство постепенно начинали понимать не как общность принципиальной направленности, предполагающую многообразие проявлений в зависимости от конкретных условий, но как верность единой догме, устраняющую национальные и индивидуальные различия. Повсеместно утверждались общие, основанные на творчестве пионеров стереотипы, которые превращались в канон. Единство оборачивалось конформизмом.

Была сделана и попытка организационно оформить образование «интернациональной архитектуры». Группа ее приверженцев собралась в июне 1928 г. в Швейцарии в замке Ла Сарра, чтобы закрепить единство. Рабочие документы совещания готовили Ле Корбюзье и 3. Гидион. Это совещание декларировало начало регулярных международных конгрессов современной архитектуры (Congres Internationaux (l’Architecture Moderne), провозгласив себя первым в их ряду (CIAM-I). Архитекторы, подписавшие декларацию, призывали к «поискам гармонизации элементов этого мира» и к «возврату архитектуре принадлежавшего ей по праву места в удовлетворении экономических и социальных потребностей».

СIА М-II, состоявшийся во Франкфурте-на-Майне, окончательно определил структуру организации. Первые конгрессы созывались для обсуждения серьезно подготовленных конкретных докладов — «Минимальное жилище» Э. Мая (CIAM-II) и «Рациональная планировка жилых участков» В. Буржуа (CIAM-III).

Одной из своих главных целей организация объявила борьбу с академизмом. Элементы академизма стали появляться, однако, и в самой деятельности CIAM, внутри которой «просвещенный деспотизм» руководящей группы исключал принципиальные дискуссии. Декларации и материалы конгресса звучали догматично и непререкаемо. Пропаганда рационалистических идей в архитектуре развертывалась вширь за счет их глубины.

CIAM пытался ставить и проблемы города во всем их комплексе. В 1933 г. CIAM-IV, проведенный на теплоходе «Патрис-П», который шел из Афин в Марсель, выработал основу документа, названного «Афинской хартией». В его 111 пунктах были не без догматизма сформулированы градостроительные концепции функционализма. «Хартия» выдви- гада принцип жесткого функционального зонировании городских территорий; как единственно целесообразный тип жилища утверждался «свободно расположенный в пространстве многоквартирный блок» (подготовленная и прокомментированная Ле Корбюзье «Афинская хартия» была опубликована во Франции только в 1943 г.).

Распространение «новой архитектуры» вширь на рубеже 1920 и 1930 гг. было фантастически быстрым. Ее формальные приемы и ее прагматические лозунги, отчужденные от утопического содержания, оказались созвучны тому образу трезвого рационалиста, который был принят буржуа после Великого кризиса 1929 г. Экономия, декларировавшаяся «новой архитектурой» как одни из принципов (экономия в большой мере фиктивная, так как видимая простота формы стоила не менее дорого, чем пышный декор, а поддерживать ее было еще труднее), стала важным доводом в ее пользу в годы экономических трудностей. «Новая архитектура» была принята «теми, кто наверху» и стала растворяться в культуре буржуазного общества. Бунтарство сменялось успокоенностью, утопия — формулами социал-реформизма; творческий метод обращался в свод формальных приемов; этические начала отступали перед эстетическими предпочтениями.

Мираж социальной утопии рассеялся, а вместе с утопией исчез главный стимул творчества, питавший «новую архитектуру». И именно это обусловило упадок, последовав^ ший сразу после победного распространения «новой архитектуры». Коммерческое строительство растворяло в себе только что определившееся направление, приспосабливая выработанные им приемы и формы к потребностям и вкусам буржуазного заказчика так же, как это делала эклектика с историческими стилями.

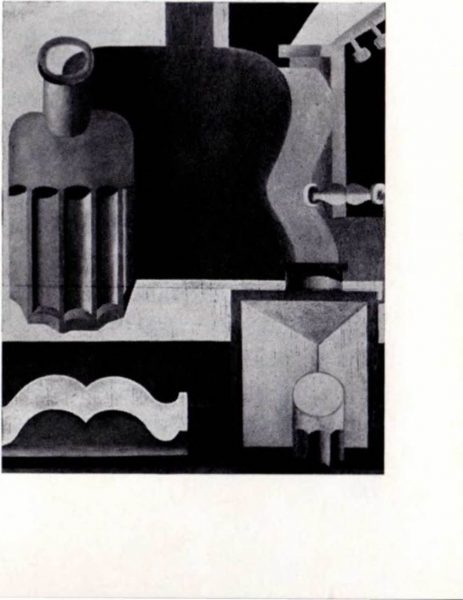

В то время, когда угасал динамичный напор «нового движения» в архитектуре, стали создаваться мифы, в которых оно обретало некую параллельную жизнь — эфемерную и имеете с тем влиявшую не только на общественное мнение, но и на творческие установки и самооценки членов движения. Ни в одну из эпох развития архитекторы не были столь красноречивы, как в нашем веке. «Новая архитектура» схожа в этом с авангардистской живописью. Лавина обосновании, которые должны компенсировать отсутствие самоочевидности искусства, была проявлением кризиса взаимоотношений между действительностью и ее эстетическим осмыслением.

Еще более сложно отношение к действительности «новой архитектуры» — здесь промежуточным звеном был утопический идеал, и без его раскрытия намерения архитектора оставались неясны. Именно разъяснению и пропаганде утопического идеала были посвящены тексты пионеров «нового движения» до середины 20-х годов. Когда же не оправдались надежды на жизнестроительную миссию архитектуры, а результаты ее деятельности стали вписываться в буржуазную культуру, возник миф об архитектуре строго целесообразной, выросшей из реальных потребностей современного (т. е. буржуазного) общества, для которой нашли и соответствующее название — функционализм *. На этот миф стали равнять свое творчество западноевропейские эпигоны «новой архитектуры» после второй мировой войны — он заменил для них утопии, вдохновлявшие пионеров. По нему выправляли реальность западные историки «новой архитектуры»: Дж. М. Ричардс, Н. Певзпер, X. Р. Хичкок, 10. Ёдике, А. Уиттик, В. Скалли, Дж. Джекобус, Л. Беневоло, Б. Дзеви и др. II этот же миф стал предметом разоблачений для «постмодернистской» критики в 70-е годы.

Ужас перед техникой сменился верой в нее как в средство решать любые проблемы, в том числе и социальные, не выходя за рамки буржуазного общества. Рядом с эстетической утопией встала мечта о «техническом» веке, выходящем на уровень «золотого» века благодаря управлению просвещенными технократами и материальному изобилию, обеспеченному машинным производством.

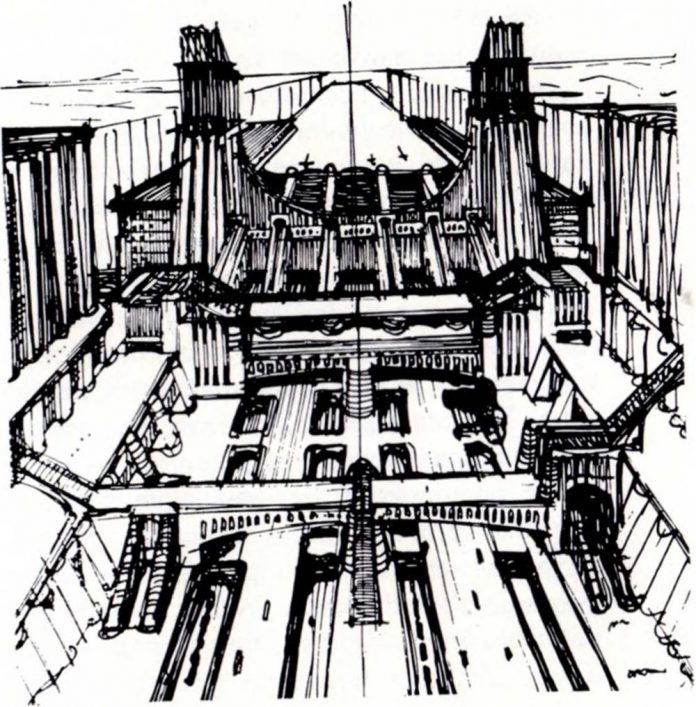

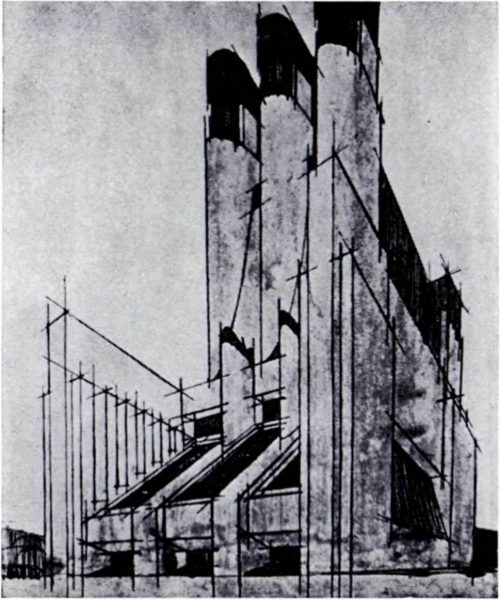

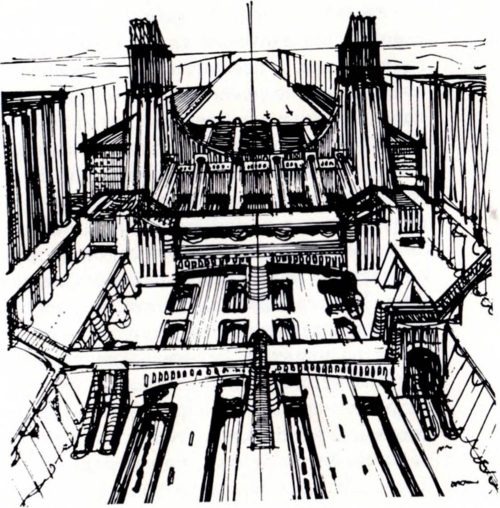

Смещение профессионального сознания архитекторов в сторону техники и технологии в годы перед первой мировой войной получило самое яркое выражение в утопии итальянца Антонио Сант’Элиа (1888—1915). Его мечта кристаллизована в графической форме более 100 рисунков «Нового города» — идеального города будущего, экспонированных на выставке группы «Новые тенденции» в Милане (1914).

Написанное Сант’Элиа введение к каталогу этой выставки, отредактированное и дополненное футуристами Маринетти и Синти, опубликовано ими как «Манифест футуристической архитектуры». Это дало повод позднее безоговорочно причислить к футуристам и Сант’Элиа, несмотря на го что со держание его утопии выходило за пределы системы идей, пропагандировавшихся Маринетти и его последователями, их анархического бунтарства и ницшеанского активизма*. Основная идея текста Сант’Элиа — фундаментальные понятия архитектуры верны только до определенного рубежа во времени, после которого глубокие изменения в технологии создают разрыв исторической последовательности, определяя возникновение нового типа восприятия, новых эстетических идеалов и, как следствие, новой архитектуры.