Говоря о теоретических трактатах Ренессанса и о значении понятия decorum, Шлоссер пришел к заключению: «Типология гражданских сооружений, требование „подобающего** каждому отдельному сословию есть добрый кусок Средневековья, здесь отражающийся и проживший еще долгое время потом: требование определенных костюмов, определенного уклада жизни; предисловия и законы, касающиеся роскоши, которые возбраняли выход индивидууму из определенного жизненного круга, из цеха и гильдии, сохранились ведь, по меньшей мере в форме обычного права, вплоть до порога современности; старые студенческие стишки: „Lange Kleider und spitze Schuh, die kommen keiner Dienstag zu“3) тоже ведут свое начало отсюда».36 Это замечание нельзя отнести к Альберти. Заслуга и оригинальность Альберти именно в том, что он подошел к вопросу не только и не столько с отвлеченно-моралистической точки зрения, не с точки зрения регламентации явлений, сколько под углом зрения «социальной мимики» самой жизни, то есть в первую очередь ставил себе задачи познавательно-реалистические.

Гораздо больший «кусок Средневековья» — у Луки Пачоли в следующем отрывке: «Надлежит вам принять во внимание, что и в нашей христианской религии мы имеем различных святых мужей и жен, и каждому из них мы даем и приписываем свои знаки и орудия, соответственно тому, как они сражались за веру. Так святому Георгию — копье, панцирь, шлем, меч и коня с полным вооружением. Подобное и святому Маврикию, и святому Евстахию, и Маккавеям и так далее. И святой Екатерине дают колесо, посредством которого она стяжала венец веры, святой Варваре — башню, где она была заточена. И так для каждого святого и святой».37 В этом отрывке — как раз то, чего нет у Альберти, несмотря на его «портики с архитравом» и «портики с арками»: у Альберти нет фиксации внутренних различий и индивидуальных особенностей посредством условных атрибутов и примет.

Convenientia Альберти не есть convenienza позднейших итальянских теоретиков и convenance французского классицизма, где учение о decorum’e превратилось в учебник «хорошего тона», в рассуждения о «приличном» и «неприличном» вообще, вместо того чтобы оставаться теорией «приличествующего» тому или иному лицу, то есть соответствующего его характеру и выражающего его характер. Convenientia Альберти по существу была тем же понятием о гармонии, но перенесенным на соотношение между формой и социальным содержанием.

Глубочайшее чувство реальности не позволяло Альберти трактовать это соответствие чисто нормативистически. Его архитектурная теория не превращалась в прикладную « табель о рангах ». Мы видим, как его идеально-отвлеченные нормы модифицировались в реальной среде, как в образе «идеального города» все яснее и отчетливее проступали черты реального города XV в. Архитектурная теория Альберти непонятна без этой среды, и здесь мы подходили к основному противоречию, питавшему все мировоззрение Альберти. Альберти, с одной стороны, ощущал историческую реальность как помеху, как начало, вносящее дисгармонию в мир идеальной concinnitas, с другой — не мог отвернуться от реальности, именно в ней искал опоры.38

Я позволю себе иллюстрировать это отношение Альберти к реальности далеким, на первый взгляд, сопоставлением, которое, однако, лучше всего позволит оттенить его специфические черты. Имею в виду Декарта, причем для сравнения возьму лишь декартовские суждения об архитектуре, являющиеся у него образными иллюстрациями его основного жизнеотношения и жизнеощущения.

В своем трактате Альберти писал: «Большое здание почти никогда не заканчивается тем, кто его начал, из-за краткости человеческой жизни и из-за величины сооружения, а мы, преемники, всегда стремимся ввести что-либо новое и хвалимся этим. Таким образом, хорошо начатое одними портится и плохо довершается другими». Как будто повторяя и развивая мысль Альберти, Декарт 200 лет спустя писал: «Нередко работа, составленная из многих частей и руками равных мастеров, не имеет такого совершенства, как работа, над которою трудился один. Так мы видим, что здания, задуманные и исполненные одним архитектором, обыкновенно красивее и лучше расположены, чем те, которые многие старались починить, пользуясь старыми стенами, построенными для других целей. Так же точно старые города, разрастаясь с течением времени из небольших посадов, обыкновенно так дурно соразмерены, без правильной разбивки по мысли инженера, планирующего на равнине, что кажутся — хотя в отдельных зданиях и обнаруживают более искусства, чем города правильной постройки, — скорее делом случая, чем разумной воли людей, так их расположивших: тут большой дом, рядом маленький, улицы кривые и неровные. А если сообразим, что тут всегда были должностные лица, заботившиеся, чтобы частные постройки служили к украшению города, то станет ясным, как не легко, имея дело с чужим трудом, произвести что-либо хорошо законченное».39

Оба — и Альберти и Декарт — воспринимают исторически сложившееся как помеху. И в другом своем сочинении, опубликованном лишь после его смерти,40

Декарт делает отсюда решительный вывод. Уподобляя все приобретенные доселе знания плохо построенному дому, фундаменты которого ненадежны, он пишет: «Я не знаю лучшего средства исправить это, как разрушить постройку до основания и соорудить новую, ибо я не хочу быть из числа мелких ремесленников, которые занимаются починкой старых произведений, чувствуя себя неспособными приняться за новое».

Альберти не идет далеко. Напротив, он даже требует «держаться планов тех авторов, которые продумали их до полной зрелости», «сохранять старое нетронутым, пока нельзя будет строить новое, не разрушив старого». Но любопытно, что и Декарт, как бы в страхе перед собственными выводами, проповедует в конечном итоге то же, и еще большее. Третья часть «Discours de la methode» начинается с утверждения, что «мало сломать старое», надо еще «озаботиться, где можно было бы прожить во время работ».41 А потому следует, во-первых, «повиноваться законам и обычаям страны, постоянно сохраняя религию, в которой по благости Божией воспитан с детства»,42 во-вторых, «быть, сколь возможно, твердым и решительным в действиях»,43 в-третьих, «стремиться всегда побеждать скорее себя, чем судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира».44 «Никоим образом не одобряю я, — пишет Декарт, — беспокойного и волнующегося нрава тех, кто, ни по рождению, ни по богатству не будучи призваны к ведению общественных дел, имеют всегда в мысли какое-либо преобразование. — Je ne saurais aucunement approuver ces humeurs bouillonnes et inquietes, qui, n’etant appelees, ni par leur naissance, ni par leur fortune, au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d’y faire toujours, en idee quelque nouvelle reformation»,45 И в полном согласии с этим писал до Декарта Альберти: «Неопытные умеют определять углы только тогда, когда убраны все предметы, занимавшие участок и земля предварительно расчищена и сделана совершенно ровной. Потому с большим рвением, чем они делали бы на вражеском поле, они без промедления посылают рабочих-опу- стошителей с молотками для разорения и разрушения всего. Их ошибку нельзя не порицать, ибо многое: и потеря состояния, и неблагоприятные условия времени, и случай так же, как необходимость, могут склонить и вынудить к приостановке начатого. Да и не подобает быть безжалостным к трудам древних и не считаться с удобствами граждан, привыкших жить здесь у очага своих предков, тем более, что погубить, низвергнуть и разорить все и вся до основания всегда в нашей власти». Нельзя толковать это противоречие у Декарта, как и у Альберти, лишь в плане биографическому истолковывать последние цитаты из Декарта как результат личной резиньяции или страха перед участью Галилея и т. п. Ведь и Декарт-рефор- матор, пытавшийся разорвать все узы традиции, начать философию «с начала», на деле оставался связанным со всем предшествующим ходом философского развития. Противоречие это, коренное и глубокое, общее в равной форме Декарту и Альберти, всему этапу буржуазного подъема.

Альберти-реалист не мог удовлетвориться безоблачной concinni- tas, коль скоро за ее пределами оставались грозные, непобежденные силы. Прибой этих сил мы слышали там, где он говорил о «мятежной городской толпе», о защите входа в сенат или об огораживании садов, Альберти не был «олимпийцем», и его учение о dignitas не было edle Einfalt und stille Grosse4) Винкельмана.

Dignitas оказывалась тем щитом, который должен была оградить Альберти от «варварского», «стихийного» начала. Она не была фальшивой мертвой маской, так как возникала из живого личного отношения к действительности, из волевого и познавательного отношения к ней, под прямым воздействием ее.

В начале своего трактата Альберти писал: «Очертания создаются умом», «формы зданий могут мысленно целиком начертаны без всякой материи ». На самом деле это было не так: «материя», конкретно-историческая реальность, врывалась в его творчество, и формы зданий слагались в его художественной типологии под прямым и живительным ее воздействием.

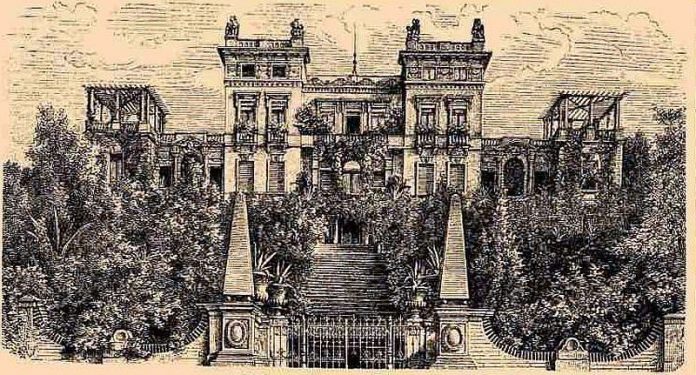

В следующей главе это должно быть показано подробнее на примере храма и виллы. А еще дальше мы увидим, что dignitas не спасла Альберти: желанное равновесие сил достигнуто не было.