Вытекает ли с железной необходимостью из целого мельчайшая его часть? Этот вопрос ставил уже Аристотель, и Альберти, несомненно, прямо или из вторых рук была известна постановка вопроса в философской системе великого энциклопедиста. Бытие акцидентальное, по Аристотелю, является не необходимым, а неопределенным, это — «то, что, правда, бывает, но не всегда и не необходимым образом, а также и не в большинстве случаев». Утверждая акцидентальность «украшений» и вместе с тем рассматривая части как, в свою очередь, мельчайшие целые, Альберти тем самым утверждал, что свобода художника не останавливается на первом этапе создания индивидуального конкретного образа: решение каждой из частей, оставаясь неопределенным в какой-то мере, предполагает ту же свободу в отношении каждой такой части, но берущейся уже не как часть, а как мельчайшее целое «второго порядка», и, с другой стороны, предполагает ту же детерминированность, обусловленную структурой этой части, как и детерминированность частей в «большем целом».

Поэтому никакая гармоническая схема, будь она «чистого золота», не устраняет в художественном организме момента художественной «случайности» или, точнее, свободы выбора в большом и малом: на каждом этапе сохраняется возможность многих решений и каждое такое решение «привходит» как нечто новое, affigituretcompagitur, если употребить выражение Альберти, однако не в смысле произвола, а в качестве одной из органически оправданных возможностей.

Только на этом пути и можно разрешить мнимое противоречие в суждениях Альберти о закономерностях искусства. С одной стороны, он как будто утверждает существование правил и законов в искусстве, с другой — отвергает их. «Кто строит так, что ждет одобрения сооружаемому им, а это должны хотеть все, кто имеет ум, — тот, конечно, руководится определенным правилом, — говорит он, — ибо делать все по определенному правилу — отличительная черта искусства… И конечно, если та часть, которая относится к красоте и украшению, — первая из всех, то, без сомнения, для этой части будут строгое и устойчивое правило и искусство, пренебрегая которыми человек окажется совершенно безрассудным. Впрочем, некоторые с этим не согласны и говорят, будто то, посредством чего мы судим о красоте и о всем здании, есть некое смутное мнение и будто форма зданий разнообразится и меняется в зависимости от произвола, который не обуздывает никакими предписаниями искусства. Общий порок невежества — говорить, будто то, чего не знаешь, и не существует вовсе». Нельзя резче и определеннее формулировать мысль о существовании абсолютных законов в искусстве.

Точно так же в конце книги IX Альберти намеревается «собрать главные и краткие указания, которые необходимо соблюдать как законы ». Там же он убеждает приступать к постройке «лишь по совету, или, вернее, по эдикту опытнейших людей». И, с другой стороны, он пишет : «Если иные выдающиеся архитекторы убедились на деле, что дорическое, ионическое, коринфское или тосканское членение лучше всех, то, перенося эти очертания в наше произведение, мы не должны действовать словно по принуждению законов, но, учась у них и привнося вновь изобретаемое, мы должны стремиться стяжать похвалу равную с ними, или, если возможно, еще большую».

Из сопоставления только что приведенных цитат становится совершенно очевидным, что Альберти мыслил правила или законы в искусстве не как рецептуру или абстрактные нормы, указывающие безошибочный путь к созданию хороших произведений, подобных «стандартным» катапультам.

Словом, если индивидуальное произведение, исполняемое по механическому канону, является частным случаем этого канона, приложением общего правила, исключающим всякую свободу, то в концепции Альберти, наоборот, индивидуальный образ или органическое целое само оказывается определяющим законом для своих частей, а части, рассматриваемые в свою очередь как мельчайшие целые, сохраняют свою относительную самостоятельность, то есть гарантируют свободу художника на всем протяжении творческого процесса. Простая детерминированность частей целым, «модульность», есть и в механизме, например в часах, но синтез детерминированности и свободы дан только в художественном организме. Только так можно понять мнимо противоречивые высказывания Альберти о «законах» и «правилах» в искусстве и примирить его учение об «украшениях» в искусстве с тезисом об органичности художественного произведения.

Говоря о древнегреческих ансамблях, Шуази очень точно заметил, что зодчество греков извлекало для себя выгоду даже из таких моментов, которые, казалось бы, должны были служить ему помехой и ограничением: естественный рельеф почвы, исторические предания, определявшие выбор места для древнегреческого зодчего, превращались из помехи в выгоду,24 позволим себе перефразировать эту мысль — из случайности превращались в художественную необходимость. Именно это составляет суть органической концепции Альберти. Его концепция организма в корне исключает проведение какой-либо абстрактной гармонической системы по принципу pereat mundus, fiat proportio. При выборе гармонической системы остается поле для свободы в виде той «неопределенной», которая не вполне точно обозначается словом «случайность» и которая характеризует всю совокупность конкретных явлений, конкретную среду художественного произведения. По Альберти, части должны находиться в таком соответствии, чтобы, «взяв любую из них, можно было бы по ней с точностью размерить все прочие части». Если бы этот расчет частей однозначно определялся целым и только целым, или, иначе говоря, если бы каждая часть «с железной необходимостью» вытекала бы из целого, подобно колесику в механизме, мы оказались бы лицом к лицу с самым крайним формализмом: художественное произведение до конца, до своих мельчайших частей, само из себя определяло бы свою структуру. Утверждая наличие «украшений» в художественном организме, то есть частей, которые, говоря словами Аристотеля, «бывают, но не всегда и не необходимым образом», Альберти не создавал теорию «украшательства», а, наоборот, открывал выход к конкретной действительности: то, что сначала представлялось «случайным» в отношении гармонической системы, что представлялось невыводимым из целого, что с точки зрения художественной могло стать, казалось бы, помехой и внести диссонанс, превращалось в выгоду и, будучи согласуемо с целым, становилось неотъемлемой органической его частью, «украшением» в подлинном смысле этого слова. «Организм» катапульты остается неизменным во всех условиях, «организм» художественный, оставаясь самим собою, предполагает определенную среду и меняется во взаимодействии с нею.

Одной из общеизвестных пар противоположностей Вёльфлина является противоположность необходимости и свободы. По Вёльф- лину, Ренессанс характеризуется категорией необходимости, и поэтому поводу цитируется альбертиевское определение красоты как гармонии, к которой ничего нельзя прибавить и от которой ничего нельзя отнять.25 Это впечатление необходимости осуществляется, по Вёльфлину, в Ренессансе методами пропорциональной теории Тирша: части повторяют целое.26 Что касается барокко, то, разумеется, и для барокко красота остается необходимостью, но он тешится прелестью случайного. И для него деталь требуется и обусловлена целым, однако она не должна казаться такою. Пример — гробницы Бернини, в частности гробница папы Урбана, где Бернини прихотливо и свободно «посадил там и сям несколько пчел, насекомых фамильного герба папы».27

Я не буду вдаваться в правильность этого противопоставления с точки зрения историко-архитектурной, то есть истории памятников, так как нас интересует здесь архитектурная теория. Прав ли Вёльф- лин, разрывая обе категории и приписывая Альберти одностороннюю теорию необходимости? Не прав потому, что наряду с цитированным определением красоты у Альберти существует теория украшения, которая развивается в той же главе, несколькими строками дальше. Когда Альберти говорит, что украшение «привходит извне», это значит, что украшение свободно, есть нечто новое по сравнению с красотой и из нее как таковой не вытекающее. Оно может быть и не быть. Неправильно было бы также думать, что украшение перестает быть свободным, включаясь в органическую закономерность целого. Альберти были известны оба полюса вёльфлиновской антитезы, и он не был в своей теории столь односторонен, как хотелось бы Вёльфлину. Дальше, в главе XIV, будет подробнее показано, что теория архитектуры Альберти не есть теория архитектуры одного лишь раннего Ренессанса, что Альберти принципиальнее в своих теоретических высказываниях и горизонт его шире. Забегая вперед, скажу лишь, что соотношение между свободой и необходимостью разно решается Альберти для разных архитектурных типов и жанров, в случае храма иначе, чем в случае виллы.

Конкретным приложением альбертиевской теории архитектурного организма является его описание идеальной башни. Бурк- гардт назвал теорию башен Альберти «бездейственным продуктом его фантазии», а Штегманн — «теоретической игрой»,28

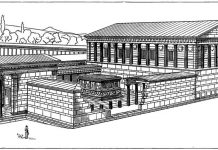

И действительно, первое, что вспоминается при чтении Альберти — гигантский обелиск-мавзолей в «Сновидении Полифила», архитектурном романе того же времени. После упоминания о «лесах башен» в средневековых городах, заставляющих вспомнить башни старой Сиены или Сан Джиминьяно, Альберти переходит к описанию той башни, которая представляется ему «наиболее сообразной ». Характерно, это arbiteremur Альберти не навязывает свое описание как общеобязательный канон. И конечно, эта башня, приметная издали, мыслится, в противоположность средневековому «лесу башен», как одинокая, возносящаяся над прочими зданиями и, может быть, находящаяся вне или на краю города, как маяк. Недаром вслед за ее описанием Альберти говорит об Александрийском фаросе.

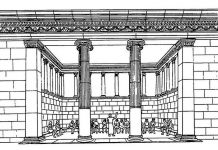

Было уже сказано, что Альберти редко пользовался сравнениями между архитектурным произведением и растительным организмом. Но именно здесь он пользуется подобной аналогией, сравнивая второй, третий и четвертый ярус своей башни с «узлами» тростника. Витрувий, говоря об утонении колонн, сравнивал колонны со стволами деревьев. Альберти же требует, чтобы и его башня «становилась все тоньше в той же пропорции, как и колонны». Таким образом, законы роста башни и колонны представляются ему идентичными.29

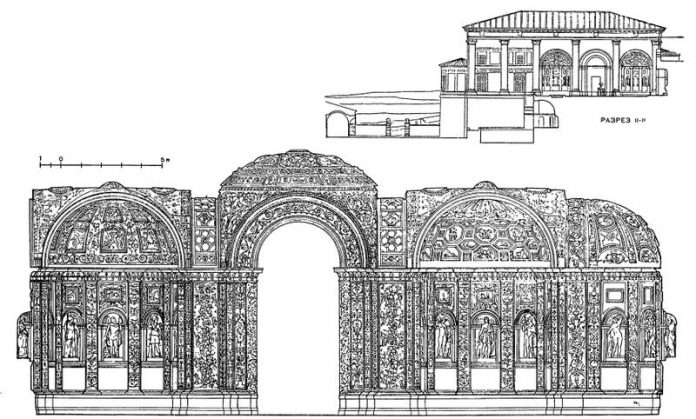

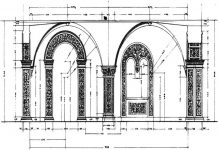

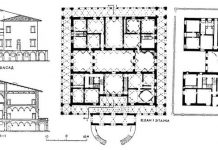

Как и во всех других случаях, Альберти не дал принципа построения и ограничился указанием соотношений, не показав, каким же образом он к этим соотношениям пришел. Ряд неувязок в этих указаниях я уже отмечал в комментарии. Оставляя, однако, в стороне некоторые догадки и конъектуры, сделанные в том же комментарии, попытаемся уловить основные принципы построения башни и таким образом приблизиться к самому методу мышления Альберти. Сведем сначала в таблицу его указания.

Если принять ширину нижнего четырехугольного храма в 24 части,8* то ширина всех последующих ярусов выразится числами 22, 20 Ув, 1835/72, 12, 9. Следует, однако, заметить, что, говоря о третьем «узле», Альберти говорит, что здесь «достигается то же, что и в колоннах получало одобрение большинства ученых древних, а именно, что ствол колонны внизу у подножия толще на четверть, чем у вершины»; иными словами, величину 18 35/72 он как будто округляет до 18. Эти цифры проставлены мною и на прилагаемом чертеже, взятом из перевода Тейе- ра.