Он достиг какой-то благословенной легковейности. Под его кистью словно ожил золотой век. Вот они, предъявляет нам Веронезе, люди — вечные дачники на расцветающей земле!.. Снизошедшее на Веронезе чувство гармонии очень ренессансно. Он будто спит и видит лучший из снов человечества. Но он заснул не тем холодным сном, который проповедовал Микеланджело (умерший как раз в разгар работ Веронезе над виллой). Великий Буонарроти, потрясенный происходящим вокруг него в мире и в Италии, искал забыться «в этот век преступный и постыдный»:

Прошу, молчи, не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный,

Не жить, не чувствовать удел завидный. Отрадно спать, отрадней камнем быть!

Нет, Веронезе забылся совсем иным сном. Собственно, он будто спит с открытыми глазами, — это оттого, что у него совершенно другой, нежели у страдальца Микеланджело, взгляд на человечество и на место художника в нем. А ведь выписывает он эти фрески в окаянные 1560-е годы! Европа бурлит — самое пекло страшных религиозных войн. Во Франции мятежной бушует гражданская война («Париж стоит мессы» еще не скоро будет сказано), католики грызут глотки гугенотам, и наоборот. Полыхают костры инквизиции, и стремительно распухает Индекс запрещенных книг. Продолжается эпоха Великих географических открытий, по полной программе идет беспощадное освоение «белых пятен» Нового Света. Конкистадоры бороздят уже Тихий океан, добравшись аж до Филиппин. Шумят фанатические споры на Три- дентском вселенском соборе, Тереза Авильская впадает

в огненные мистические экстазы, иезуиты развернули масштабную контратаку против лютеран, возвращая в лоно Истинной веры целые отпавшие было страны. Зарезан герцог де Гиз. Турки идут и несут повсюду погибель. Сарацины накинулись на Мальту, но она будет чудом отбита. Фламандские провинции восстали против Испании, и сейчас ужо им покажет герцог Альба! Умер великий каббалист и алхимик Нострадамус. В Шотландии королева Мария Стюарт выходит замуж не за того, делая шаг навстречу своей гибели. В далекой Московии началась опричнина и вовсю лютуют «кромешники»… А Веронезе? До сих пор поражает его полная отрешенность от треволнений подлунного мира.

Скажут: полный разлад с эпохой у вашего Веронезе. Но какой счастливый разлад! Как будто для него нет истории. По всей видимости, для него если история и существовала, то исключительно как история искусств. И в этой истории он — хозяин, и есть место оптимизму, чего ему унывать. Поэтому у Веронезе все залито ровным светом, как в полдень. Это и есть полдень европейского искусства — зенит зрелого Ренессанса. До сумерек, когда прощально ярким, но тонким и изломанным лучом просияет великий Тьеполо, еще далеко, и пока ничто не нарушает гармонии (даже некоторые огрехи Веронезе в анатомии). «Посмотрите, как сверкают колонны, как прозрачен воздух! Человечество счастливо. Я гордился тем, что я один из людей…» — пишет Булгаков в одной из пьес, перефразируя знаменитые слова Муратова, сказанные им по адресу как раз одной виллы Палладио, столь похожей на эту, — виллы Эмо: «Мы гордимся быть в числе живущих, гордимся быть людьми, когда проходим в сладостной тени её портиков, где эхо повторяет звук наших шагов, отзываясь живым и ласковым словом самого Палладио. Гений великого венецианца внушает нам здесь тот неистребимый оптимизм, которым полна и в самом своём умирании Венеция».

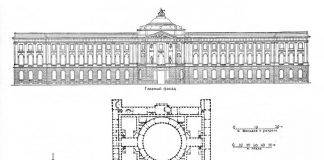

Помимо присущего им обоим оптимизма, нет более схожих в этой своей зенитности людей, нежели Палладио и Веронезе. В истории живописи Веронезе остался таким же вершинным ориентиром, каким Палладио — в истории архитектуры. Именно они нашли, каждый в своей области, непреходящие формулы (которые, увы, так замусолят потом академические живописцы и архитекторы в XVII-XX веках). Но, вопреки ожиданиям, отношения между Палладио и Веронезе сложились отнюдь не безоблачные. Палладио, будучи в целом человеком весьма уравновешенным и благожелательным, судя по всему, на дух не переносил Веронезе. В своем Трактате при описании виллы он даже не упоминает имени великого веронца, хотя с похвалой отзывается о других совершенно беспомощных живописцах, приложивших руку к его постройкам. Неужели великий архитектор ничего не понимал в живописи?

На первый взгляд конфликт между столь близкими по духу гениями в высшей степени парадоксален. Бывает, что сродственное отторгается. Точно так же в 1420-х годах Брунеллески гневался на Донателло, когда тот разукрасил своими скульптурными тондо его излюбленное детище — ризницу при церкви Сан Лоренцо во Флоренции.

Здесь, между Палладио и Веронезе, по нашему разумению, произошел настоящий идеологический конфликт. Почему фрески Паоло Веронезе, единодушно почитаемые искусствоведами высшим достижением монументальной живописи венецианского Чинквечен- то, вызвали в Палладио такое отторжение? Не потому ли, что Веронезе столь неучтиво накладывает свое пространство на творение Палладио, словно подправляя архитектора? Несложно представить, как архитектора могло раздражать, когда залы разрисовывают вопреки его воле, бесцеремонно вторгаясь в поэтику планиметрии.

Согласно одной недавней гипотезе, подоплека тут другая. Как мы помним, Даниэле Барбаро вознамерился сделать из своего сельского убежища некий храм всепримирения, где гармонично слиты все искусства (еще одна почтенная утопия — Gesammtkunstwerk). Именно поэтому столько места здесь уделено скульптуре и настенной живописи. Палладио, само собой, был сторонником строгого примата архитектуры, и склонность заказчика к разбавлению чистой волюметрии лепниной и фресками ему была не по душе. Их отношения, судя по всему, дали трещину, и Палладио добровольно отстранился от проекта, будучи тут же заменен Веронезе, который в юности получил архитектурное образование и вызвался довести дело до конца (профессиональными архитекторами были многие живописцы эпохи Возрождения — вспомним Рафаэля, Перуцци, Микеланджело, Вазари, Леонардо). Судя по всему, Веронезе и координировал финальный этап постройки, что привело, как считают специалисты, к известным ее неконгруэнтностям, и навсегда настроило Палладио против Веронезе.

Однако мы не думаем, что в отношении Палладио к Веронезе следует усматривать ревность и досаду как к архитектору- сопернику. Основной конфликт лежит глубже. Он — в существенной разнице ренессансного всеядно-органического, пытливого мироощущения (Веронезе) и нарождающегося классицизма (Палладио), который начинает строго регламентировать жанры и строить по ранжирам. Это различие трудноуловимо, мы вообще привыкли ошибочно отождествлять Ренессанс и все классическое, но оно крайне важно.

Классицизм в сердцевине своей серьезен, церемонен и высокопарен. Его подход к классике — научный и благовоспитанный. Он — чопорный враг непосредственности и всякой живой спонтанности, поборник строгих манер в искусстве. Палладио — идейный и сознательный. Веронезе же был, так сказать, «безыдейный».

Он вообще был слишком проказлив для такой архитектуры. В той серьезности, которой проникнуты все проекты Палладио, шутовской реализм неуместен. Низменная жанровость фресок раздражала интеллектуала Палладио, взыскующего идеальности, поборника высокого стиля. Будто нарочно, первый свод правил нарождающегося классицизма писался тогда же, когда строилась эта вилла и происходил этот конфликт, — мы говорим о «Поэтике» Юлия-Цезаря Скалигера, вышедшей в 1561 году. Классицистам претил низменный жанр; так, Корнель питал отвращение к простонародному фарсу и водевилю. Как впоследствии и они, Палладио предпочитал впадать в риторику, правда, риторику весьма утонченную: «raffinato discorso retorico», — проницательно подметил главное качество Палладио его современник Вазари.

Но самое зазорное, что Веронезе внес сюда скверну мелкожитейского натурализма: сколь нестерпимы рядом с богами все эти неразумные животные, вертлявые служанки, вдобавок списанные с реальных лиц. И — верх нескромности — господин декоратор даже присовокупил свой автопортрет (в костюме охотника)! Форменное кощунство: рядом с богами маячит шаловливая прислуга; без малейших внутренних борений он помещает сюда девчонку, которая все выглядывает из-за дверей с таким выражением, будто только что нашкодила. Вдобавок Палладио не мог не распознать душок сатиры и излишне провокативной сенсуальности, с которым у Веронезе исполнены боги. Вот это и есть самая непростительная ересь с точки зрения нормативов классицистической эстетики — мешать высокое с низким. «Ему порядок чужд и здравый смысл неведом», — сказал бы Буало. Взыскательный вкус не терпит винегрета жанров.

Классицизм впервые выдвигает антитезу хорошего и дурного вкуса, тем самым оспаривая старинную пословицу «о вкусах не спорят». Ничего подобного — спорят. Хороший вкус основан на неких незыблемых правилах (например, ненарушение субординации и иерархии), плохой либо их не знает вовсе, либо сознательно нарушает, гневно говорит апологет классицизма Муратори в своем трактате «Размышления относительно хорошего вкуса» (1708).

В классицистической эстетике все непререкаемо и незыблемо, а Веронезе у нас тут понапустил случайных людей и мелких сюжетцев, вопреки наставлению Буало:

До пошлых мелочей нигде не опускайтесь.

Зачем описывать, как, вдруг завидев мать,

Ребенок к ней бежит, чтоб камушек отдать?

Такие мелочи в забвенье быстро канут.

Но в Веронезе плещется еще стихия Ренессанса, с его целостным и благостным мировоззрением и истинно античной простоватостью. Тогда с легкостью позволяли себе и запанибратство с богами, и экспромты, и блажь, и раблезианское кощунство, и любовь к мелочам, и нескромный натурализм. Не разделяли низкого и высокого, к чему склонялся классицист Палладио. Мы можем ходить на котурнах, но потом отбросим их и побегаем босиком. Это гедонистическое мироощущение было «человеческое, слишком человеческое», в то время как классицизм «сверхчеловечен» до аскетизма и не прощает слабости. В лице Веронезе и Палладио эти две позиции и вступили в конфликт.

Правда, Веронезе кое-где, как мог, напускал на себя серьезность и пытался подыграть Палладио: в центральном зале настоящий балкон Палладио взят за мотив фрески и продлен виртуально, художник подхватил подачу. Хотя арки-обманки как-то неестественно вывернуты. Хочется усматривать в этом отзвук разговоров Веронезе с Даниеле Барбаро, интересовавшимся проблемами перспективы и даже посвятившим этому предмету фундаментальный трактат «Навыки перспективы» (1568). Стены перетекают в окружающий пейзаж, будучи как бы разрушены просвечивающими сквозь них далекими видами, тоже обманками.

Палладио, верно, решил, что художник смеется над ним. Это подметил Поль Валери: «Безудержная живопись смеется над архитектурой, сочетается с ней и ей изменяет, то ее подчеркивает, то помрачает, внезапно спутывает ее формы. Она играет тяжестью, прочностью, упругостью. Она водит зодчего за нос подобно тому, как мог бы факир мистифицировать физика. Плафоны разверзаются, позволяя тверди небесной и небожителям явиться во всей полноте их славы. Скульптуры выносят ребячливо центр своей тяжести за линию отвеса. Белокожая Венера покачивает божественной ножкой в пустоте зала, где ей отведен карниз. Вровень с живыми людьми некий неодушевленный юноша показывается на пороге ложного проема, и драпировку протягивает ему рука несуществующего лакея. Таковы забавы Веронезе».