Расплывчатость утопии поощряла интерес к разработке внешних форм фантастических сооружений, наделенных символическим значением, но никак не соотносимых с внутренней организацией. Динамизм форм, нарочитая дисгармоничность острых углов и беспокойные сдвиги объемов с не меньшей конкретностью, чем живопись экспрессионистов, передавали тревожную атмосферу времени.

Формальные идеи, кристаллизовавшиеся в фантазиях экспрессионистов, воплощены в немногих постройках. Самая известная среди них — так называемая «башня Эйнштейна»— лаборатория великого ученого в Потсдаме (1919— 1921). Ее соорудил архит. Э. Мендельсон (1887—1958), который говорил, что его постройка — столько же скульптура, сколько и архитектура. Ее «эластичный динамизм» продиктован требованиями образных ассоциаций в большей мере, чем функцией или конструкцией. Пластика башни, как бы высеченной из монолита, не органична для ее материала — оштукатуренного кирпича, но связана со смысловой ассоциацией: Эйнштейн — ein Stein (камень).

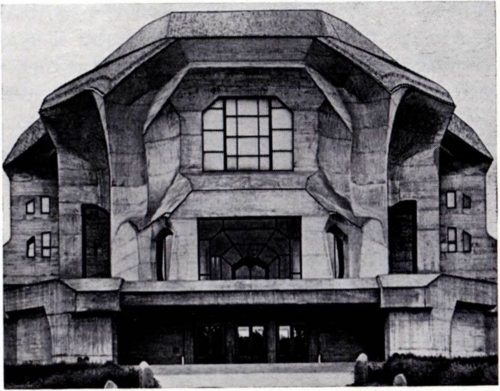

В еще большей степени определяется системой символов форма «Гётеапума» в Дорнахе, Швейцария (1923—1928). Этот вариант «обитаемой скульптуры» создал как здание штаб-квартиры организованного им антропософского общества австрийский философ Р. Штайнер. Целостность глыбы монолитного бетона, пронизанной функционально используемыми пустотами, равно как и очевидное преобладание чисто художнических интуитивных импульсов в формообразовании, сближает постройку Штайнера с творчеством Л. Гауди.

Огромные трудности реализации подобных замыслов исключали возможность более широкого выхода в практику для архитектурного экспрессионизма. Однако его влияние было значительным.

Показательно, что Гропиус, в то время наиболее авторитетный среди прогрессивных архитекторов Германии, присоединился к идеям экспрессионистов, увидев в них продолжение собственных мыслей о социально организующей роли зодчества. Тогда ему казалось, что эти мысли наполнились конкретным социальным содержанием, а мессианская функция архитектуры получила определенную цель. В листовке, напечатанной к открытию «Выставки неизвестных архитекторов» (апрель 1919 г.), он писал: «…Конечная цель искусства — созидательная концепция собора будущего, который объединит в своем единстве архитектуру, скульптуру и живопись… Архитекторы, скульпторы, живописцы, мы все должны вернуться назад к ремеслу!».

Последняя фраза особенно важна. Гропиус слишком деятелен для того, чтобы найти удовлетворение в одной лишь пассеистской мечте о «соборе будущего» (т. е. о здании— средоточии всех общественных и художественных потенций общества, подобно собору средневековья). Он ищет и более прозаические пути к осуществлению утопии. В разоренной послевоенной Германии ему кажется, что такой путь — возвращение от деловитого индустриализма «Веркбунда», идеала его ранней молодости, к романтической моррисовской идее о реализации утопии через возрождение ремесла в идеальном творческом содружестве, в котором стираются границы искусства и ремесленничества.

В ячейку идеального будущего Кропиус решает превратить художественно-промышленный институт в Веймаре, руководство которым было ему предложено. Так родился государственный «Баухауз», для работы в котором Гропиус со временем пригласил и ряд художников, примыкавших к экспрессионизму,— Кандинского, Клее, Файнингера и др.

В глазах самого Гропиуса «Баухауз» был менее всего учебным заведением — он видел в нем экспериментальную лабораторию и для того, чтобы найти способ сплавить различные искусства в единстве «гезамткунстверка» — интегрального произведения всех искусств, и для того, чтобы в труде над ним придти к жизненному синтезу через искусство. Ремесленная община была прообразом той социальной ячейки, которую Гропиус стремился создать как модель преобразования общества вообще. «Баухауз» не был институтом с ясной программой. Он был идеей»,— свидетельствовал в 50-е годы Мис ван дер Роэ. Манифест, с которым Гропиус обратился к учащимся «Баухауза», говорил о здании как о результате художественной деятельности, этической, прежде всего, ценности этой деятельности, почти ритуальном отношении к ней. Гравюра Л. Файнингера — «Собор социализма» — напечатанная на обложке, своей символикой дополнила этот программный документ «Баухауза».

Утопическая идея установления гармонии «сверху», через деятельность художника, задающего модель, руководила Гропиусом. Ликвидация антагонизмов не казалась ему сложным делом, если обществу будет предъявлена модель гармоничного порядка в «интегральном произведении искусства».

Если архитектура — это визуальное воплощение социальной организации, то совершенная структура, заданная ею, должна быть расшифрована как код гармоничной организации общества.

Влияние на последующее развитие «новой архитектуры» экспрессионизм оказал прежде всего своими утопическими идеями, основанными на вере в возможность совершенствования общества средствами искусства. Пафос их еще долго будет увлекать, рождая новые и новые варианты иллюзии. Однако формы, в которые облекалась экспрессионистическая утопия — от «Альпийской архитектуры» до «соборов» будущего — были слишком наполнены духом смятения и сомнения, слишком откровенно отвлечены от объективных реальностей, чтобы как-то закрепиться в архитектуре после того, как кончилась вынужденная стадия «бумажного проектирования».

Более отвечающим изменявшемуся духу времени оказался формальный язык, созданный другим творческим направлением. Оно сложилось в Голландии, которая не испытала потрясений первой мировой войны, и своей холодной рассудочностью противостояло экспрессионизму. Ядром направления была малочисленная группа художников и архитекторов, объединенная вокруг журнала «Стиль», издававшегося тиражом 200 экземпляров. Идеология группы, как у экспрессионистов, была порождена кризисом буржуазного общества, неприятием его действительности. Миру хаоса и произвола группа «Стиль» также стремилась противопоставить утопический идеал, но идеал, представляющий собою некую рассудочно сконструированную гармонию, освобожденную от субьективностни индивидуализма. В соответствии с веянием времени лидер группы Тео ван Дусбург (1883—1931) писал об «общественно значимых целях искусства», однако его утопия оставалась чисто эстетической. Идеи группы были связаны с философией неоплатоников, а основой ее художественной программы был «неопластицизм» живописца Пита Мондриана, воплощавшийся в холодных геометрических абстракциях — комбинациях прямоугольных плоскостей, окрашенных в чистые элементарные цвета и разделенных полосами «не цвета» (т. е. черного, серого или белого). В них-то и виделось Мондриану воплощение «высшей гармонии».

В архитектуре члены группы подчеркивали главенство пространства, универсальность которого должна претворяться в единство организованной среды, где «внутреннее» и «внешнее» не противопоставлены. Средством формирования этой среды служили системы прямоугольных плоскостей, причем самостоятельность, законченность каждой подчеркивалась и приемами их сопоставления, и тем, что каждый элемент окрашивался в свой чистый цвет. Лаконизм рассматривался как принципиальное качество, сближающее архитектуру с отвлеченностью «гармонии духа».

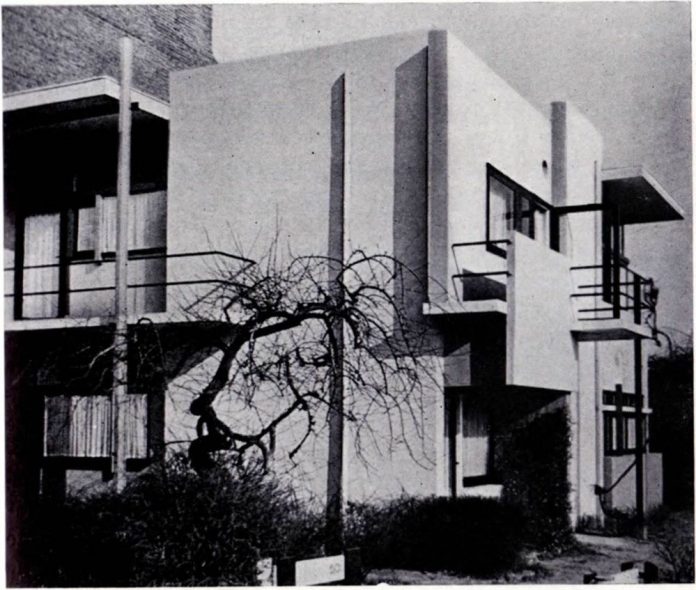

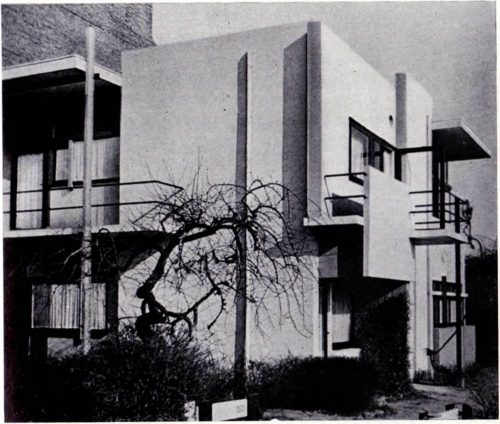

Догматические доктрины группы сами по себе не были плодотворны. Об этом свидетельствует и ограниченность творческих результатов, достигнутых архитектурой в рамках правоверного следования ее принципам. «Хрестоматийное» воплощение этих принципов — вилла художницы Шредер в Утрехте, сооруженная в 1924 г. архит. Г. Ритфелдом. Здание трактовано как система плоскостей, членящих пространство и направляющих его течение, но не образующих замкнутости, объема. Подчеркнута зрительная независимость плоскостей — дом благодаря этому кажется смонтированным из панелей, хотя он и построен традиционными методами из традиционных материалов. Динамичность системы прокламировалась как выражение эйнштейновской теории пространства — времени.

Предложенный группой вариант утопии не выходил за рамки иллюзий, связанных с традиционной идеей «искусства для искусства», и ’сам по себе пе мог получить сочувственного отклика в 20-е годы. Однако вдохновленные этой утопией эксперименты в области архитектурного языка, направленные к его радикальному очищению от декоративности, и поиски в нем рациональных начал отвечали социально-психологическим тенденциям времени, а потому и вызывали широкий интерес. Они были толчком к поискам, осуществлявшимся в иных системах идей, и послужили своеобразной «архитектурой для архитекторов», стимулирующей творческое воображение.

Вместе с процессом относительной стабилизации капитализма к середине 20-х годов в Западной Европе вновь оживилось строительство. Однако утопическая мысль сохранила стимулирующее значение для творчества ищущих архитекторов, именно с нею были связаны новые идеи, движущие развитие зодчества. Это не случайно — в буржуазной реальности лишь утопия предоставляла идеал, к которому, казалось, стоило стремиться. Она и стала объединяющим началом «новой архитектуры», кристаллизующейся к середине 20-х годов. Утопии утратили романтическую окраску, они стали приземленнее, их предлагали как модели осуществимых преобразований «здесь и сейчас». В качестве универсального средства достижения утопического идеала прокламировалась машинная техника — о ее возможностях писали в тоне героической саги. Вместе с машиной пропагандировались принципы стандарта и серийности, обеспечивающие эффективность индустриального производства. Противопоставленные архитектурному индивидуализму, производству «на заказ», они в рамках утопии включались в число условий решения не только социальных задач архитектуры и ее демократизации, но и проблем общества вообще.