Возникали как инверсия мыслей У. Морриса, морализующий пафос которого казался Уайльду наивным. В эстетической утопии «Ред-хауза» ои видел образец интегрального искусства, отвергая моррисов- ские претензии на этические ценности. Кстати, и свой вариант эстетической утопии Уайльд пытался осуществить, используя дом в Лондоне, который перестроил для него архит. Э. Годвин (1885). Интерьеры его казались просторными благодаря немногочисленности легкой и светлой мебели, лаконичности декора, обширным гладким поверхностям. Элегантную простоту дополняла гармония светлых тонов (колера подбирал Уистлер).

Утопия усилиями Уайльда окончательно оформилась как эстетическая, этические претензии отступили. Архитектор в этой утопии выступал не только и качестве организатора и творца гармонии предметной среды, но и как законодатель самой жизни. Утверждался «архитектуроцентрпзм» мировосприятия, представление о зодчестве, как о самостоятельной силе, способной формировать культуру, направлять ее развитие. Представление это надолго утвердилось в профессиональном мышлении архитекторов, оказывая влияние на их деятельность.

Эстетизм стал одним из истоков сложного явления в художественной культуре, которое в нашей литературе покрывает термин «стиль модерн» («ар нуво»— в английской и французской терминологии, «югендштиль» — в германской, «стиль сецессион» — в австрийской, «стиль либерти» — в итальянской). Внешние наиболее приметные признаки стиля модерн, подготовленные развитием живописи и графики, как-то сразу кристаллизовались в архитектуре начала 1890-х годов. Они в полной мере — и очень концентрированно — проявились уже в самых ранних известных произведениях зрелого модерна — доме ван Эетвельде (1895) и доме Сольвей (1895—1900) в Брюсселе, построенных архит. В. Орта (1861 —1947). Однако степень влияния утопической идеи — гармонизировать жизнь, эстетически совершенствуя среду — лучше всего можно ощутить на примере другого лидера направления, тоже бельгийца Л. Ван де Вельде (1863—1957). Оставив станковую живопись постимпрессионитского толка, он всецело отдается прикладному искусству и архитектуре — реальные вещи стали привлекать его больше, чем их изображения.

В 1893—1895 гг. он повторил эксперимент Морриса, построив собственный особняк «Блуменверф» в Эккле близ Брюсселя. После женитьбы он, — как рассказывал 3. Гидион, — сказал себе, что не допустит, чтобы его жена и семья попали в «аморальное» окружение вещей, отмеченных «лживостью форм», которые только и были тогда в продаже. И, располагая для этого средствами, он стал сам проектировать (только проектировать! — уже в этом было немаловажное отличие от Морриса) все составляющие предметной среды жилища.

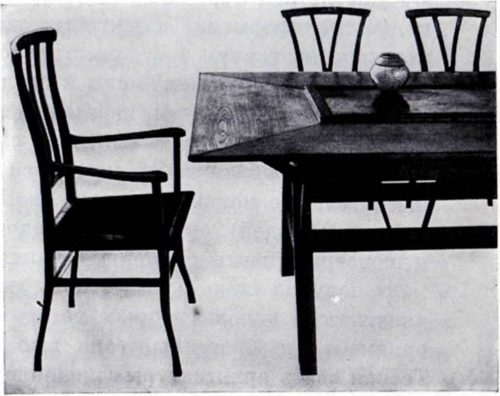

Как и в «Ред-хаузе», все здесь — от фасадов и плана дома до мельчайших деталей внутреннего убранства и наполняющих дом предметов — приведено к строго продуманному единству. Для полноты единства Ван де Вельде не только разработал эскизы одежды для себя и жены, гармонирующей с обстановкой дома, но уделял внимание даже цветовой композиции блюд, сервируемых на столе. Однако само сравнение «Ред-хауза» и дома в Эккле свидетельствует о различии и в постановке задач художественпого творчества, и в отношениях между конкретной профессиональной деятельностью и утопией.

Мечта Морриса была обращена к искусству, которое не замкнуто в своих только проблемах, но становится активной частью жизни, устремлено к ее преобразованию. Напротив, Ван де Вельде в культурном климате «конца века» отделяет общественный идеал от своей деятельности художника. Он пишет: «Я хорошо понимаю, что те, кто ожидает всего от улучшения материального и морального положения, отказываются от любых других попыток, чтобы бороться за триумф социализма. Они откладывают осуществление своих эстетических устремлений на будущее. Но для меня такая отсрочка сама по себе лишь доказательство того, что их желание не слишком повелительно и неотразимо и это лишь единственно побуждает меня действовать в духе распространения идеалов Морриса!». Идеи социализма для социал-демократа Ван де Вельде оставались мечтой, осуществление которой он относил к неопределенному будущему, не влияющему на художественную деятельность в настоящем. Вместе с тем он полагал, что преобразование среды приближает более счастливое и достойное человека будущее независимо от социальной функции, которой служит гармонизированное окружение.

Так возникла «утопия первого плана», идеал которой определялся эстетическими предпочтениями, связанными со «стилем модерн». Однако даже в сравнении с романтизмом Морриса, уже отмеченным некоей меланхолической нервозностью, эстетизм, воспринятый стилем модерн, недостаточно энергичен и слишком пронизан теми смутными тенденциями общественного сознания, которые назывались обычно «настроениями конца века», чтобы внушать доверие как средство преобразования жизни. Характерна реакция Тулуз-Лотрека на попытку реализации «малой утопии» Ван де Вельде. Вспоминая «Блуменверф», который он посетил, Тулуз-Лотрек заметил: «Не правда ли, неслыханно!

Но по существу действительно удачны только ванная, детская и клозет. Когда видишь остальное, испытываешь чувство, будто бы находишься в шатре Менелика из львиных шкур, полном страусовых перьев, обнаженных женщин, красного и золотого, жирафов и слонов». Едкий сарказм этот побудили раздражающие несоответствия эстетизированного, обдуманно гармоничного окружения со случайностями и прозаизмами повседневной жизни, несоответствия, которые не ускользнули от обостренного видения художника.

В сравнении с серединой века 1890-е годы стали временем, когда противоречия капитализма укоренились глубже, а проявления их стали более ощутимы, болезненно отражаясь во всех сферах жизни общества. Разочарование в ценностях рационализма, обернувшегося плоской буржуазностью, рождало настроения, схожие с теми, которые питали романтиков. Однако утрата либеральной буржуазией веры в социальный прогресс привносила в эти настроения ноты безнадежного пессимизма, апатии, питавшие декадентское искусство. Сфера эстетического для многих казалась единственной, где еще возможно конструктивное использование творческой энергии. Цель творчества формулируется поэтому уже не как моральное совершенствование через искусство, но трансформация в искусство самой жизни. Отсюда проистекали и отличия в художественной форме. Архитекторам и художникам, примкнувшим к стилю модерн, орнамент казался некоей линией пересечения плоскостей художественного творчества и жизненной реальности. К орнаменту приводили изображение в живописи и скульптуре (где в орнаментальные мотивы превращались не только растения, но и фигуры людей), орнаментом становились функциональные и конструктивные элементы здания. По, поскольку орнамент получил столь важную роль, невозможно было ограничивать себя использованием исторических образцов; возник орнамент «изобретенный», по выражению Ван де Вельде. Тесная связь архитектуры с живописью и прикладной графикой в рамках «интегрального произведения искусства» делала естественным источником орнаментальных мотивов природные формы. В архитектуру с графических листов Бердслея и полотен Россетти проникают волнистые, вяло изгибающиеся, текучие линии, напоминающие то струи морских течений, то ползучие растения, то щупальцы насекомых. Под очевидным воздействием изобразительного искусства орнамент становится более, чем украшением, — он несет символические значения, нагружается литературными ассоциациями, становится едва ли не главным средством преобразования жизненной прозы в эстетизированный мир.

Орнамент, идущий от линеарных прообразов, от декорированной плоскости, остается плоскостным или развертывается в пространственные структуры, образованные из линейных элементов. Металлические каркасные конструции, расцвет которых совпадает с последними десятилетиями XIX в., подсказывают характер воплощения таких структур, для чего железо с его упругой гибкостью оказывается идеальным материалом. Открытый каркас Эйфелевой башни (1889) стал прообразом эстетизированных металических конструкций В. Орта и Э. Гимара.

Каркас «Народного дома» в Брюсселе, сооруженного по проекту В. Орта (1896—1899), образует основу фасада; обширные плоскости стекла позволяют ощутить его линейную структуру. Металлические решетчатые рамы, открытые в интерьер зала, как бы воспроизводят собственную конструктивную функцию и вместе с тем несут в себе очевидные аналогии с природными формами. Подобные гибриды инженерии и прикладного искусства, «флоральных» мотивов и рациональной конструкции создавал Э. Гимар, построивший в 1900 г. металлические навесы и павильоны над входами в парижское метро. Впрочем, полной интеграции орнамента и конструкции обычно не происходило — полезная конструкция и наложенные на нее декоративные элементы взаимодействовали, но не сливались воедино.