Идея морализующей функции искусства выступает в грандиозных утопических замыслах Клода Никола Леду. Вполне прозаическая задача — спроектировать постройки соляных разработок Шо близ Безансона — стала для Леду поводом, чтобы создать грандиозную утопию, воплотившую мечты философов-энциклонедистов о новом Ренессансе (1775—1779). Леду выступил здесь как философ и моралист, соединяя утопическую модель жизнеустройства с мечтой о «говорящей» архитектуре, которая поучает, раскрывает через символическую форму свое общественное назначение.

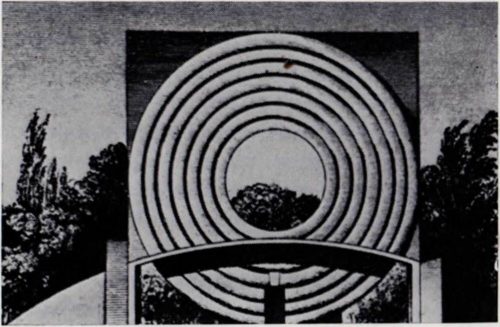

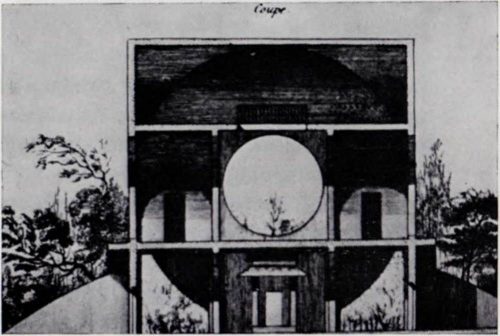

Идеальный город Леду — проекция в архитектуру общественной морали кануна французской революции, морали в духе Руссо. Новый род примирения между человеком и природой, созданный полезным трудом, основа идеи, которой подчиняется и его функциональная организация, и символика его форм. Очертания плана города — два полукруга, разделенные прямоугольной полосой — Леду объяснял аналогией с путем, который солнце проделывает в своем круговращении. Дух идеального общежития, замысленного Леду, передает уже перечень построек — «Панэратеон», «Дом добродетелей», «Дом братства», «Храм дружбы», «Дом воспитания», «Дом игр». Эстетика архитектуры не имеет для него самодовлеющей ценности — он ищет выразительные формы потому, что «немую» архитектуру считает не отвечающей’ назначению, важная часть которого — воспитательная функция. Необязательные детали, как и необязательные слова, запутывают смысл, поэтому он прибегает к предельному упрощению формы, обнажая элементарные геометрические очертания — куба, пирамиды, цилиндра, сферы. Мотивировка простоты имела у Леду скорее моральный, чем эстетический характер,— оп полагал, что обпаженпая геометрия сама но себе символизирует достоинство, а элементарные стереометрические тела казались ему — не без влияния символики масонства — связанными с большими и общими понятиями (сфера —символ вечности, куб — символ постоянства и т. н.). Провозглашая целесообразность, Леду отдавал первое место в назначении построек символической функции: очертанию колеса подчинен фасад мастерской колесника, сквозь цилиндрический объем «дома директора источников реки Лу» пропущен водный поток.

Утопия Леду возникла на гребне волны умонастроений, порожденных надвигавшейся буржуазной революцией; она предвосхитила черты утопического мышления, получившего развитие более чем на столетие позже, в период, когда буржуазная культура уже клонилась к упадку: пафос утопического «творения мира», идею символической формы и связанную с ней идею простоты, рождаемой исключением второстепенного для избранной концепции.

Прямой путь к утопиям нашего времени начался от искусства английского романтизма. Общей предпосылкой выступления «романтиков» во всех областях английской духовной культуры был протест против самодовольной пошлости буржуа, против его мелочной рассудительности и убогости внутреннего мира. В Англии, где буржуазия пришла к власти раньше, чем в других странах Европы, капиталистическое развитие раньше обнаружило свои отрицательные стороны; подавляющее большинство народа стало ощущать его не как прогресс, а как ухудшение условий бытия. Нарастало разочарование результатами «славной революции» XVII в.; потрясения, связанные с промышленным переворотом, рождали смятение умов.

На этом фоне естественно подчеркивание романтиками духовного начала, их устремление к эмоциональному и интуитивному, их неприязнь к рассудочности. «Век разума» стал казаться неодолимо скучным, искусство классицизма — систематизированным до бессмыслицы. Недовольство существующим влекло к отстраненности от него, к уходу от уродств разраставшихся индустриальных центров в мечту о далеком прошлом или о столь же далекой экзотической природе. Новую жизнь обретала для романтиков и давняя английская традиция, связывавшая понятия красоты и добра.

Выражением торжествующей буржуазности в архитектуре стал эклектизм, черты которого определились к середине XIX в. Невиданный до того времени рост городов, норожденный развитием промышленности, образовал пласты застройки, оттеснившие все, созданное ранее. Новые задачи было невозможно решить, не используя новые средства строительной техники. Однако для буржуазии казались приемлемы лишь утилитарные качества нового, которое неотвратимо вторгалось в архитектуру вместе с применением чугуна, а позднее стали и железобетона: ее эстетические идеалы не выходили за пределы уже апробированного. При этом вкусы буржуа тяготели к роскоши, хотя бы и фальшивой, но символизирующей богатство. Прекрасное выводилось за пределы обыденной потребности и рассматривалось как нечто, служащее укреплению социального престижа, излишнее вне этой функции.

Архитектура под давлением подобных тенденций как бы расслаивалась на «утилитарную» структуру, служившую реальному удовлетворению жизненных потребностей, и видимую оболочку, независимую от этой структуры и несущую «значения». Многообразие этих значений, связанное с невиданной ранее пестротой строительных задач, не укладывалось в единую стилистическую систему. Архитекторы стали комбинировать формы и приемы разных стилей. Это не было плохо само по себе — в исторических стилях концентрировался огромный опыт развития культуры. Однако признаваемые эталонами прекрасного, они служили только источником копирования «мотивов», терявших смысловое значение и перерождавшихся в украшение.

Здесь, собственно, и начинается утопия. Рёскин не предлагал копировать готику, но через возврат к системе организации труда, с которой была связана готика, Рёскину виделся путь к будущему, освобожденному от социальной несправедливости. Безобразие современной ему цивилизации Рёскин считал доказательством ее безнравственности и потому связывал воедино задачи эстетического и морального совершенствоания. Поначалу утопия Рёскина замыкалась в сфере искусства. Но художник в его время оставил скромное, но прочное место, которое занимал в структуре общества средневековый ремесленник. С легкой руки поэтов романтизма художники в своем самосознании поднимаются до уровня жрецов, пророков. Архитекторы исстари тяготели к «цеху художников», принимая их психологию. Идея преобразования профессии поэтому легко могла перерасти в утопическую идею преобразования самого общества.

Попытку перенести в жизнь и художественную практику морально-эстетическую утопию Рёскина сделал Уильям Моррис (1834—1896). Попытка кончилась поражением, несмотря на кажущийся успех первых шагов. Знаменитый «Ред-хауз» (1859), выстроенный для Морриса по проекту Ф. Уэбба в Бексли-хис (теперь предместье Лондона), Моррис вместе с друзьями-художниками превратил в островок красоты среди вульгарности викторианской Англии, созданный в точном соответствии с рёскиновскими критериями красоты и правдивости. Дом задуман как фрагмент гармоничной среды, созданной в единстве всех пространственных искусств. Эта среда должна была послужить как бы матрицей творения облагороженного искусством образа жизни, идеальных человеческих отношений. Моррис мечтал об искусстве, становящемся повседневной жизнью, и о жизни, приобретающей стройную гармонию искусства.

В чисто профессиональном плане цель, казалось, вполне достигнута. «Ред-хауз» прост и естествен в сравнении с нео- готическими постройками того времени, отягощенными арсеналом форм церковной готики, каких не знал ни один средневековый дом. Да Моррис и не стремился к подражанию готике: средневековое прошлое для него — часть современной культуры, и цель изучения средневековых прообразов он видел в возрождении связи времен, оборванной капиталистическим развитием. Главным элементом этого возрождения казался возврат к формам труда, дающим радость творчества, а, следовательно, и возможность творить прекрасное, если принимать концепцию Рёскина. «Ред-хауз» — добротная, лишенная претенциозности постройка. Его композиция чужда непрактичной симметрии; она свободно развернута в пространстве, подчиняясь требованиям удобства, но не условностям формальных стереотипов. Облик дома выражает его внутреннюю структуру. Для того времени использовать черепицу и не скрытый штукатуркой красный кирпич было вызывающим жестом (не случайно название постройки «Красный дом»). Но в этом не только вызов, но и позитивная программа — уважение к естественной красоте материалов, их неприкрашенной истинности. Уэбб и Моррис, вместе с друзьями-художниками, отделывавшие интерьер, не прибегали к привычным тогда приемам стилизованной декорации. Грубоватая основательность интерьеров с их крупными деталями и добротно сработанной тяжеловесной мебелью еще более откровенна. Постройка свидетельствует об уважении к честному строительству «вне стилей», в здоровой народной традиции.

Здание, подобным образом объединяющее в конечном единстве архитектуру, живопись, скульптуру, различные виды прикладного искусства, здание как интегральное произведение всех искусств, стало с тех пор заветной целью тех, кто стремился к обновлению архитектуры. И почти неизменно цель эта связывалась с утопической мечтой о преобразовании жизни средствами искусства. Сам Моррис, гениальный дилетант, который в погоне за художественным единством среды постиг тайны мастерства почти во всех видах прикладного искусства, казался героем мифа, соперничавшим в своей универсальности с титанами Возрождения. Однако миф оставляет в стороне наиболее существенное. Ренессансных мастеров отличало не скованное рамками профессии самопроявление гармоничной личности; многогранность Морриса — следствие мучительных попыток преодолеть разрыв между меланхолической мечтой романтика и реальностью. Ценой громадных усилий Моррис добился осуществления «Ред-хауза», создал мастерские, в которых возрождались растраченные викторианским временем принципы «делания вещей» во всем спектре декоративно-прикладного искусства. Конкретные материальные формы, с которыми в мечте связывалось осуществление утопии, были реализованы. Казалось, что абстрактный идеал удалось перевести в плоскость практических решений. Но идеальное и реальное оказались несовместимы, когда попытки жизнестроения не выходят за рамки художественного творчества.