В 60-е годы по развитым капиталистическим странам прокатилась волна массовых протестов против установившейся системы социальных отношений, против буржуазных социально-политических институтов. Так называемое движение «новых левых» — выступление непролетарских слоев населения под леворадикальными лозунгами — достигло своей кульминации в «майских событиях» 1968 г. во Франции и в студенческих бунтах, потрясавших американские университеты. С этим движением была связана абстрактно- гуманистическая критика «непомерной систематизированности» буржуазной цивилизации с ее стремлением к конформизму. Мертвящей выхолощенности, обесчеловеченности буржуазного рационализма противопоставлялись нигилистические лозунги, как, например, принцип «великого отказа», тотального отрицания существующего, выдвинутый Г. Маркузе. Общественные настроения, окрашенные пессимизмом, разъедающим скепсисом, тягой к отрицанию, оказали заметное влияние на все проявления культуры капиталистических стран. Коснулись они и архитектуры.

Фаза «нового движения», развертывавшаяся в конце 60-х — начале 70-х годов, во все нарастающей степени испытывала влияние нигилистических тенденций. Попытки возродить «движение» прививкой утраченных гуманистических начал угасали в атмосфере неверия. Утопическое мышление, подавленное сарказмами антиутопий, уже не служило опорой иллюзий, питающих творчество. Начало этой стадии связывают обычно с идеями поколения приверженцев «новой архитектуры», выступившего на первый план в 60-е годы и в той или иной степени связанного с бунтующей молодежью десятилетия, с «новыми левыми» и их псевдорадикализмом, с пессимистически настроенной буржуазной интеллигенцией. Реальное воплощение этих идей принадлежит в большей части архитекторам, которым к концу 60-х годов было от 40 до 50 лет, т. е. не самой молодежи, по тем, кто полагал, что принимает ее позицию.

Властителем дум творчески активного слоя профессии в начале последней фазы развития «новой архитектуры» оказался человек и совсем уж немолодой — Луис Кан (1901 1074), на некоторое время ставший «пророком молодых». Умелый, но ничем не выдающийся архитектор, в 1947 г. он стал профессором Йельского университета, а с 1957 г.— профессором Пенсильванского университета в Филадельфии. Общение с молодежью пробудило его творческую энергию, направив к исследованию изначальных основ зодчества. Развитие теоретического мышления дало неожиданно сильный импульс творчеству. К подлинному расцвету дарования Кан пришел уже на пороге шестидесятилетия.

Пессимистическая мизантропия, столь очевидно проступающая в идеях и творчестве многих архитекторов 60-х годов, Кану была чужда. Он хранил веру в извечную силу созидательной способности человека. Непримиримый к компромиссам, банальности и фальши, откровенно пренебрегавший общепринятыми стереотипами, он вместе с тем утверждал «старомодные» гуманистические ценности. Казалось, что Кан олицетворяет высший этический уровень профессии, что его творчество возрождает на реальной основе идеал, к которому «новая архитектура» приходила через утопию.

В работах Кана архитектура вновь обретала зримую весомость. Грубовато резкие формы его произведений (свойство, которое позволило критикам числить Кана по разряду пеобруталистов) полны сдержанной силы. В соответствии с академической традицией, к которой Кан полон уважения, он противопоставлял каноническому приему «новой архитектуры» — перетеканию пространств — жесткую артикуляцию частей здания. В структурах его массивных построек, как и в живых организмах, господствует симметрия — нс абсолютная, но частично нарушенная сложностью жизненных функций.

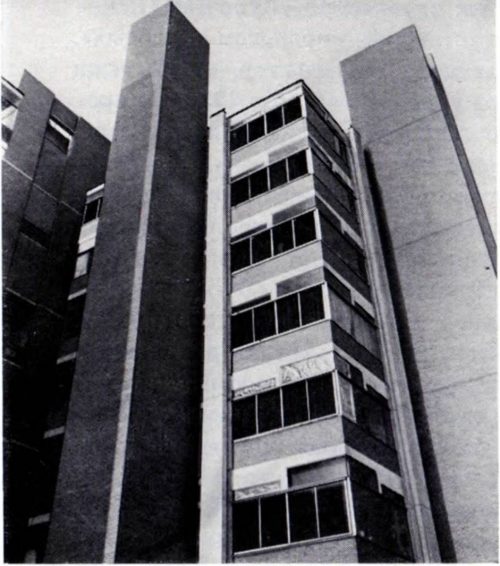

Для каждого функционального процесса Кан вычленяет «свое» пространство, а для каждого пространства — свой источник естественного освещения. Здание медицинских лабораторий Пенсильванского университета (1957—1961) осталось наиболее значительной реализацией его творческих идей. Группа связанных вертикальных объемов — прозрачных башен с помещениями лабораторий и массивных шахт инженерного оборудования — приведена к впечатляюще драматичной композиции. Однако это подобие куста средневековых башен в каком-нибудь городке Италии (в Сан-Джиминьяно, например) менее всего определялось ориентацией на живописную зрелищность. Членения объема со скрупулезной последовательностью следуют организации систем функций, выполняемых человеком, и их технического обеспечения. И композиции ощутима устремленность Кана к вневременным ценностям, к глубоким пластам европейских культурных традиций. Легко ощутить множество влияний, которые испытывал Кан, — в его произведении есть отражение поисков Леду, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райта.

Кан стал популярен в известной мере благодаря поверхностной близости его построек тому нарочито грубому стило, который нравился молодежи. Однако он в еще большей степени привлекал сочетанием нестандартности мышления со стремлением восстановить преемственность с культурными ценностями прошлого. Он мог казаться островком устойчивости в зыбком мире, где все идеалы и ценности оказались под сомнением. Он возвращал к мысли о нерасторжимости этического и эстетического, лежавшей в фундаменте утопий «новой архитектуры».

Среди тех, кто пытался следовать но пути, намеченному Каном, едва ли не наибольший успех выпал на долю работающих вместе Герхарда Колмена (род. 1915) и Ноэля Мак- Киннела (род. 1935), создавших новую ратушу в Бостоне, США (1969). Отправной точкой для них был возврат к утопиям жизнестроения. Архитекторы видели свою задачу в «организации процесса управления столь наполненной значением, что сам этот процесс приобретает монументальность, вовлекая всех граждан города». Эту мечту архитекторы пытались осуществить в здании-скульптуре, здании-символе. Оно получило крупные, смелые очертания, его пластическое богатство действительно может соперничать со скульптурной пластикой. Артистично разработаны ритмические темы композиции.

Монотонный синкопический ритм венчающей короны здания, которую образуют три верхних этажа, перебивается крупными, решительно выступающими объемами кабинета мэра и зала заседаний (след обращения архитекторов к опыту Ле Корбюзье, его постройкам в Чандигархе и монастырю Ла Туретт в Эве). Связь с окружающей средой исторического города Кол Мен и Мак-Кин пел стремились установить, опираясь на традиционную тройственность расчленения объема и выбор материалов (светлый бетон, естественный камень, кирпич). Но отношения здания ратуши и среды — это отношения объекта и фона, обычные для «новой архитектуры» со времен ее возникновения. Наклонная поверхность площади превращена в поднимающийся от здании амфитеатр, воплощение идеи городского форума. Однако надежда, что население будет вовлечено в процессы управления через саму форму здания-монумента, так и осталась в пределах родившего ее утопического мышления. Форма не наполнилась реальностью общественного содержания, ие послужила, да и сама по себе не могла послужить матрицей для развития социальных отношений, изменяющих рутинное функционирование бюрократической машины.

Впрочем, оптимизм создателей бостонской ратуши отнюдь не характерен для нового поколения. Гораздо чаще его произведения отражали смятенность, даже трагичность восприятия мира и своеобразную раздвоенность мышления, в котором рационализм сочетался со скептическим недоверием к реальностям бытия, а тяга к эксперименту — со стремлением найти связи с культурой прошлого. Это «третье поколение» увлекалось возможностями современной техники и подчас прибегало к нарочитой драматизации маншнерии, обеспечивающей функционирование современных зданий, превращая здание в подобие декораций научно-фантастического фильма; вместе с тем оно обращалось к «архитектуре без архитекторов», не осознаваемой как профессия, чтобы в ее примитивных моделях найти закономерности систем, обладающих «естественностью» связи с жизнью.

Как это уже было на раннем этапе развития «новой архитектуры», объединяющим началом для «третьего поколения» было отрицание — теперь уже отрицание не академизма, а ортодоксального функционализма. Ему вменялось в вину стремление утвердить разумность в ситуации, хаотической по своей сущности; функционализм упрекали за то, что в стремлении к механическому моделированию действительности он сводил сложность жизни к иерархии функций, отвергая все, что не укладывалось в простые схемы. Подчинение всего расчленяющему анализу, «мания сортировки вещей но лингвистическим категориям»53, в ходе которой опоры, стены и покрытия ясно отчленялись друг от друга, здания — от земли, потоки транспорта — от путей пешеходов, заставляло «первое поколение» жертвовать многозначностью и богатством жизни, так полагали новые теоретики.