«Cose antichissime, nove a’ moderni animi»1* — таковы были для Альберти античные памятники. Но в чем же заключалось существо этой новизны? Только ли в новизне археологического открытия?

Говорили иногда о ретроспективизме Возрождения. Действительно, в трактате Альберти можно найти места, проникнутые самым черным пессимизмом, убежденностью, что золотой век искусства — в прошлом. Верный своему органическому ощущению архитектуры, Альберти повествует, с каким благоговением он созерцал мертвые «останки», cadavera, моста Адриана. Он признает, что «не без слез видел, как день ото дня разрушаются древние образцы вещей — vetera rerum exempla». Он предсказывает, что «вскоре прекрасное искусство древности исчезнет без следа». В посвящении книг «О живописи», обращаясь к Брунеллески, Альберти объясняет упадок искусства тем, что сама природа, «состарившись и одряхлев, не производит больше на свет ни гигантов, ни людей таких дарований, каких она в чудесном изобилии порождала в свою, я бы сказал, юношескую и более славную пору».1 Время для Альберти — «непреклонный разоритель вещей — pervicax rerum prosterna- tor». Где здесь сверкающие радостные тона, которыми обычно живописуют яркую зарю итальянского Возрождения? Но именно эти мрачные признания осязательно-правдивы в своей первичной непосредственности: в них — предрассветные тревоги и неуверенность момента, когда исход борьбы еще неясен, они отражают волнения и срывы новой мысли.* 2

О ретроспективизме можно было бы говорить лишь в том случае, если бы Возрождение явилось результатом обращения к образцам античности. Обращение к античной культуре было, однако, не причиной, а, наоборот, следствием происшедших культурных сдвигов, следствием нового воззрения на мир. Люди Возрождения искали для своего нового отношения к искусству и науке опоры в прошлом, принадлежа сами настоящему и будущему. Поэтому под словом «Возрождение» они сами понимали не столько «возрождение классической древности», сколько прежде всего асвое собственное возрождение», «второе рождение» человека, рождение нового человека.3 Само обращение к античности требовало мужества и новаторства.

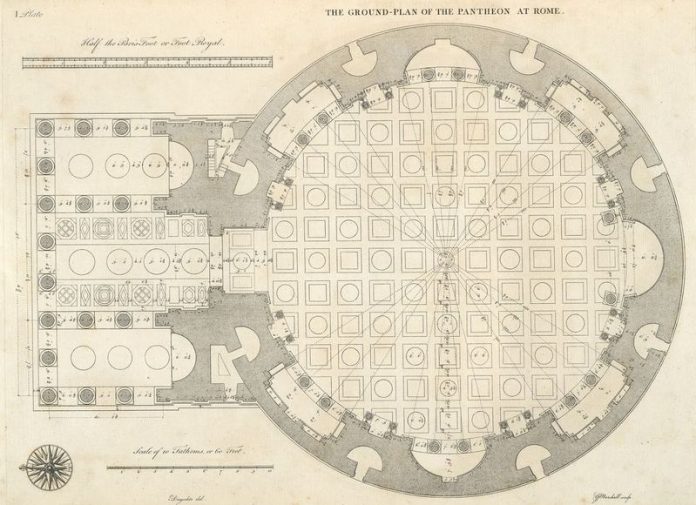

Современники Альберти разрушали античные памятники. Беспросветно-черным фоном всей истории гуманизма было стихийное уничтожение следов античного искусства, — уничтожение, которому не остались чужды люди, покровительствовавшие гуманистам, и которое позднее, после переплавки бронзы Пантеона папой Урбаном VIII в 1632 г., было заклеймено общеизвестной фразой: «Quod non fece- runt barbari, fecerunt Barberini».3) He кто иной, как гуманист Николай V, друг и покровитель Альберти, уничтожил особенно много древних построек с целью замены их новыми.4 В трактате «О зодчестве» Альберти писал: «Клянусь, я порой не могу удержаться от вздоха при виде беззаботности некоторых людей, — чтобы не сказать резче, скажу: алчности, — которые разрушают то, что варвары и неистовые враги пощадили за высокое достоинство или чему время, неумолимый губитель вещей, легко дозволило бы стоять вечно». Новым во времена Альберти было не разрушение, а сохранение памятников. Именно тогда на основе гуманистической психологии зародилась культура наших музеев и нашей охраны художественных памятников. Для рядовых современников Альберти древние памятники были только «памятниками прошлого», только cose antichissime, которые в лучшем случае заслуживали уважения как памятники минувшей старины, как ее «останки», cadavera, — трупы. В глазах Альберти и его единомышленников это были cose antichissime, nove a* moderni animi.

Вот почему обращение Альберти к прошлому не было «археологией ради археологии», и даже буквальное копирование не было бесплодной имитацией и подделкой. Вентури, например, не без основания сближал альбертиевские дверные консоли Сан Себстьяно в Мантуе с античной консолью, найденной в том же городе.5 Такое дословное повторение античного образца иначе звучит в век книгопечатания и фотографии, когда классические образцы доступны в многочисленных увражах общественных библиотек и частных собраний, когда хорошая фотография или гравюра в любую минуту может воскресить в памяти виденное раньше произведение искусства. Мы иначе относимся к копии и цитате. В XV в. цитата из новонайденного Тацита, списки которого насчитывались единицами на всю Италию, звучала не так, как теперь, когда насчитываются десятки его изданий и переводов. Приблизительно такой же «архитектурной цитатой» была альбертиевская дверная консоль.

«Bucher und Bauten, книги и строения», — этой формулой характеризовал Буркгардт культурные устремления гуманизма.6 Где-то в глубине сознания эти устремления объединялись в одно и обнаруживали потому много родственного.

История коллекционирования и художественных подделок в эпоху Ренессанса показывает, что погоня за редким подлинником не убивала стремления владеть хорошим образцом хотя бы в воспроизведении или копии, ценность которого только возрастала при отсутствии средств массового воспроизведения.7 Но главное не в этом.

Веспасиано Фьорентино : «Томмазо да Серецана обычно говаривал, что он делал бы две вещи, имей он возможность больше тратить — покупал бы книги и строил».