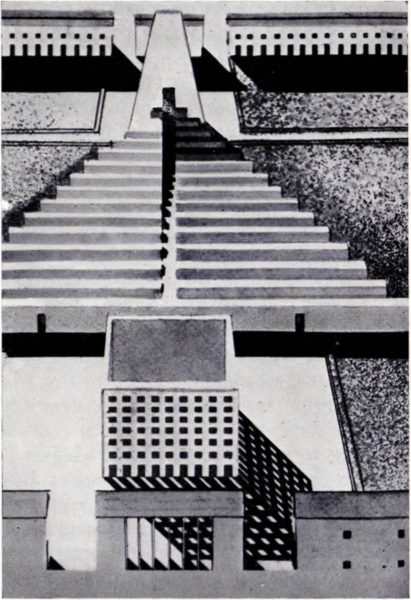

Более глубоко, чем Джонсон, подходят к возрождению псевдоклассической версии историзма некоторые архитекторы западноевропейских стран. Итальянец Альдо Росси видит в ней возможность «величественного жеста», символизирующего общественные функции города. Он стремится извлечь из псевдоклассики ее монументальное начало, обострив восприятие монументальности суровым лаконизмом образной метафоры (проект кладбища в Модене, 1974 г.).

Братья Л. и Р. Крие в своих градостроительных проектах ставят задачу восстановить целостность городской ткани, возрождая определенность организации и ограничения пространств и их масштабность, характерную для среды городов начала XIX столетия (при этом они сохраняют лаконичность форм внутри классицистических схем, напоминающую работы Ле Корбюзье и Гропиуса середины 20-х годов). Авторы таких проектов стремятся не к внешним аналогиям, а к воспроизведению неких образных, символических начал, которые они усматривают в классике. Их цель — не «ретро», но современная архитектура, сохраняющая преемственную связь с некими началами культурной традиции.

Экспериментальным полем для разработки методов историзма стало возрождение и приспособление для нового назначения старых построек. Такая работа с 50-х годов довольно широко проводилась в Италии (среди известнейших примеров — музей в миланском замке Сфорца, 1954 г., коллектив архитекторов ББПР), в ФРГ (банк в Брауншвейге, 1956 г., архит. X. Вестерман), Великобритании. В связи с празднованием 200-летия Независимости ревитализация старых зданий развернулась в 70-е годы в США. Приспособление к новой функции и новым требованиям сопровождалось обычно введением в их структуру новых форм. Архитекторы при этом не делали попыток стилизовать новое, но искали глубинных аналогий в тектоничности и пластических свойствах формы, масштабности, методах использования текстуры и цвета материалов. При очевидной взаимосвязи между старым и новым между ними намеренно сохранялся вполне ощутимый качественный разрыв, подчеркивающий подлинность и особую ценность старого.

Поначалу такие реконструкции рассматривались как особый вид деятельности. Однако в работе над ними стали вырабатываться черты своеобразного стиля, выгодно отличающегося от обычного характера нового строительства богатством пластики и «человечным» масштабом, вносящим в архитектуру интимность и теплоту. Выработанные в реконструкциях приемы стали рассматриваться как естественный источник обогащения художественного языка постмодернистской архитектуры. Из опыта, накопленного при перестройках, делались и теоретические выводы. «Повсюду в мире здания, возрожденные для нового назначения, служат теперь людям даже лучше, чем прежде, и служат лучше, чем результаты современных усилии спроектировать и построить нечто в форме, которая, как предполагается, следует функции и выражает ее»,— пишет Блейк. Следовательно, считает он, форма независима от функции (или связана с нею более глубокими зависимостями, чем прямая детерминированность), а главная заповедь «новой архитектуры» — «форму определяет функция» — опровергнута.

Специфика постмодернизма, определяемая его ориентацией на традиционное, равно как и эзотерическая сложность его средств, определяет ограниченность сферы его применения. Уже потому достаточно пеструю картину альтернатив «новой архитектуре», предлагавшихся постмодернизмом, в конце 70-х годов дополнили явления, явно вы ходящие за пределы применяемых к нему определений. Среди них профессиональная критика выделяет две относительно многочисленные категории. Первая — так называемые «здания-призраки», наружные ограждения которых выполнены из светоотражающих материалов и образуют как бы гигантские зеркала, отражающие движущиеся, текучие картины городской жизни. Этот тип построек стал популярен потому, что, казалось, «спрятать» новые сооружения за зеркальной стеной — значит сократить давление нового строительства на сложившуюся среду — городскую или естественную. Вторая, довольно многочисленная категория экспериментов определялась нарочитым, театрализованным выявлением в визуальном образе здания систем его технического оборудования (так называемый стиль «хай-тек»).

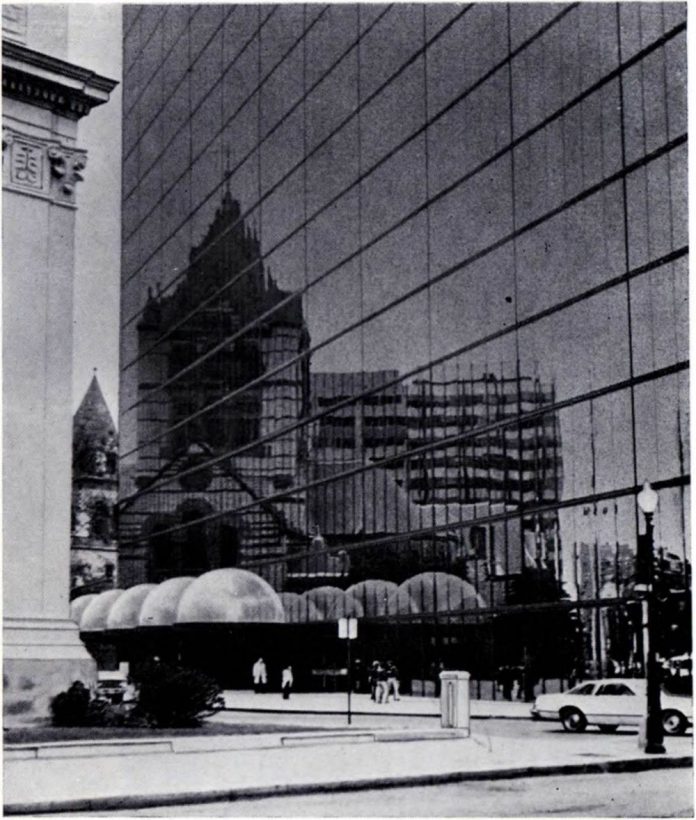

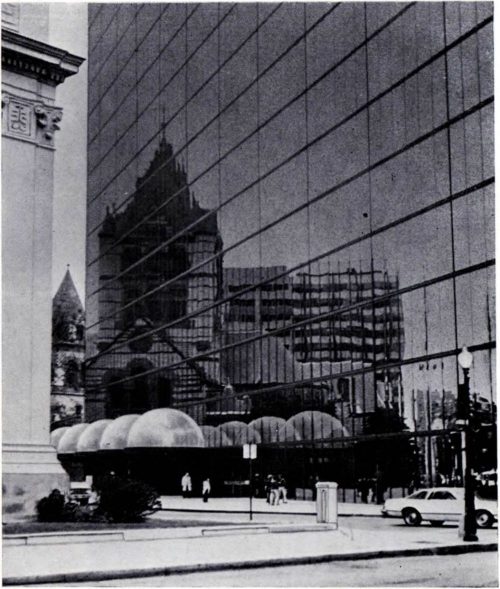

«Зеркальные» сооружения к началу 80-х годов стали наиболее приметной среди новых особенностей городских ландшафтов. Как правило, это крупные коммерческие сооружения. Наружные стены их выполнены из поляризованного стекла, которое при дневном свете прозрачно изнутри и обладает зеркальной поверхностью снаружи.

Несущий каркас здания, как и металлический каркас самой навесной стены, скрыт снаружи за светоотражающими панелями, и фасады превращаются в гигантские цельные зеркала. Такое здание воспринимается как монолит, айсберг, таинственным образом занесенный в городскую толчею. Его масштаб кажется чудовищным, подавляюще монументальным. В то же время блики, зыбкие меняющиеся картины жизни вокруг, отраженные зеркалом фасада, зрительно растворяют массу и придают целому жутковатую ирреальность. Американский критик назвал такие здания, отступающие за блеск стеклянных поверхностей, «застенчиво прячущимися слонами».

Впервые конструкцию со стеклом, отражающим 75% солнечной радиации, использовал в начале 60-х годов Ээро Сааринен для лаборатории Белла в Нью-Джерси. Целью было сократить нагрузки на установки кондиционирования воздуха, побочным эффектом стал впечатляющий облик мягко мерцающей зеркальной призмы, как бы растворяющейся в ландшафте. В то время идея не получила широкой популярности. О ней вспомнили в 70-е годы, когда стремление к монументальности сделало «немодными» небоскребы со стенами из прозрачного стекла и возникла угроза для рынка сбыта фирм, производящих стеклянные панели (после 1975 г. энергетический кризис вновь сделал доводом в пользу зеркальности облегчение теплового контроля).