Не поддавались претенциозным программам их преобразования. Упал интерес и к оптимистическим прогнозам на будущее в области урбанистики, тем оолее что бесплотные миражи «городов 2000 года» разрушались от малейших попыток их конкретизации. «Урбаномифы», не вызывая доверия. не могли уже влиять па ожидания масс. «Бравый новый мир» визионерских проектов Меймона и Фридмана с его «городами-мостами», «городами-кратерами», «городами-пирамидами», простершимися в воздухе над старыми поселениями, долинами и реками, плывущими но водам или укрывающимися под землей, стал вызывать раздражение у тех, кто гак или иначе соприкасался с подлинными проблемами городской жизни.

Авторы визионерских проектов основывали модели желаемого будущего на достаточно произвольном соединении идеальных качеств, образующих противоположности наиболее очевидным и трудноустранимым недостаткам материальной среды современных городов Запада. Хаотичности целого, закрепленной характером землевладения и его замкнутости, исключающей возможность организованного, направленного роста города, противопоставлялось структурное единство «открытой» системы с простыми, ясными связями; недостаточности и нерациональности коммуникаций — возможность их ничем не стесненного развития; изолированности от естественной природы — слияние с ней.

Структура, обладающая подобными качествами, приводилась к визуальной форме, восприятие которой рождает у зрителя запоминающийся, впечатляющий образ. Прием обращения в противоположность, выворачивания наизнанку привычных стереотипов и в этом служил одним из главных средств. Остранение, обеспечивавшее остроту восприятия зрительного образа, вместе с тем сближало архитектурные фантазии с эстетикой авангардистского искусства, с метафорами сюрреализма и поп-арта, создаваемыми переносом объекта в необычный, несвойственный ему контекст («города- мосты» над кварталами старых городов на рисунках Й. Фридмана, плавучие и лунные города П. Меймона и т. п.). Эстетические предпочтения становились цементирующей основой для соединения умозрительно отобранных отвлеченных качеств в конкретном образе архитектурной фантазии. Такие образы ориентированы на ослепительные технологические перспективы. Однако прогресс техники рассматривается лишь в общих очертаниях и прежде всего как обещание осуществимости любых желаемых материальных структур.

Мечты о новых формах среды прямо связываются с утопическими пожеланиями переустройства общества. Урбанистическая структура принимается при этом за матрицу для модифицированных процессов социальной жизни и поведения отдельных людей. Так, Фридман предложил идею «мобильной архитектуры будущего», которая открывала бы возможность без особых затрат изменять структуру сооружений и всего города, как только возникнет потребность — объективная или эмоциональная. Этим он надеялся решить не только технические проблемы, как, например, проблемы морального старения сооружений, но и социальные. Его вдохновила мечта, типичная для «новых левых»,— создать условия устойчивой анархии взамен «неустойчивой иерархии» современного буржуазного общества. Вокруг технической по существу идеи развертывалась спираль социальной утопии, в которой периодические изменения социальных отношений и институтов становятся безболезненными благодаря гибкости материальных структур и тем самым решаются все человеческие проблемы: «…всякая несправедливость, произвольная или непроизвольная, становится поправимой. ., понятие собственности аннулируется»43.

Визионерские проекты были чистой формой реализации утопического мышления. Но работа над ними отразила (как игра отражает реальную действительность) основные черты творческого метода «новой архитектуры». И вспышку визионерского проектирования конца 50-х годов можно рассматривать не только как резонанс на внешний импульс футурологической волны, но и как результат внутренних процессов «новой архитектуры». Утопии были тем, что стимулировало движение на ранних этапах его развития н теперь с ними связывалась надежда на его возрождение. Однако в интеллектуальном климате 60-х годов идеальные модели, предлагавшиеся утопическим мышлением, уже не вызывали доверия как материал для определения целей практической деятельности.

Многое в новых утопиях было как бы негативным, перевернутым отражением тех свойств функционализма и связанной с ним системы утопического мышления, которые стали подвергаться особенно резкой критике. Ориентации на некий стабильный, завершенный образ, идущий от классической традиции идеального города, на город как объект, созданный однажды и навсегда, противополагается город как система процессов, чуждая статичности и завершенности, своей подвижностью снимающая самое понятие формы (Фридман); безжизненной стерильности унифицированных форм, воспринимаемых уже как аналогия конформирован- ного мышления и поведения, противостоит причудливая иррациональность «биотехнических моделей» (Солери).

Однако ни социал-реформизм, на который ориентировалось первое поколение лидеров «нового движения» в архитектуре, ни «новые левые», к которым тяготело поколение, вышедшее на авансцену профессиональной деятельности к концу 50-х годов, не могли предложить какие-то убедительные социальные модели даже для заведомо гипотетической перспективы развития. Утопии же, подобно «новому городу» Сант’Элиа, всецело основанные на «императиве технологии», теперь рождали резкую антипатию как в профессиональных кругах архитекторов, так и за их пределами, ибо противоречивость результатов научно-технического прогресса в условиях капиталистического общества давно стала очевидной.

В 60-е годы сама отвлеченная утопичность мышления, лежавшего в основе идей «нового движения» в архитектуре Запада, стала объектом атак со стороны разочарованной молодежи. Она выворачивается наизнанку в кошмарных дистопиях (т. е. картинах нежелательного, угрожающего будущего), она «переводится» в гротеск, пародируется. Зрелищности визионерских проектов противопоставляются нарочитые прозаизмы «иного будущего», основанного на отказе от анти-экологических аффектов технического прогресса, или на отказе от свойств архитектуры, кажущихся необходимыми, незыблемыми (таких, как организованность пространства). Утопии противопоставляется лозунг обращения к жизни такой, каковая она есть, со всеми ее противоречиями и недостатками.

Среди многочисленных антиутопий (или быть может, точнее, «иных утопий») 60-х —начала 70-х годов наиболее интересны возникшие в среде английских архитекторов. Здесь сложилась своеобразная система утопической мысли, своими корнями уходящая к необрутализму. Однако молодежь 60-х годов не приняла успокоенности, к которой в этом десятилетии пришло творчество эпигонов движения. Она уже не пытается заменить отвергаемое новыми ценностями. Поднявшаяся среди студенчества волна «великого отрицания», скептического ниспровержения не только догм «нового движения» в архитектуре, но и архитектуры вообще, воплощается в форму антиутопий. Их сардонический жест не только полемичен — в нем есть и некое болезненное саморазоблачение. В них есть ирония, черный юмор, иногда глубоко спрятанные, уведенные в зашифрованный подтекст, иногда выступающие на поверхность. Подчеркивание отрицательных сторон буржуазной действительности получает характер садистического злорадства, далекого от пафоса предостережения.

В 1962 г. две группы молодых английских архитекторов, наметившиеся еще в годы студенчества, объединились вокруг журнала «Аркигрэм», типичного для тех лет самодеятельного молодежного «органа протеста»*. Первый выпуск «Аркигрэма» имел форму монтажа из «архитектурных телеграмм» (откуда и родилось название), сжатых в единый информационный образ. В этом и следующем выпуске кроме критических эскапад содержалось утверждение, что главные свойства современной архитектуры — текучесть, динамизм, ничем не сдерживаемая изменчивость. «Платоновским категориям» агрессивно противополагалась эстетика, исходящая из «актуальных потребительских предпочтений» (в этом журнал развивал противопоставление реальной мечты рекламы архитектурным идеалам, с которым в период возникновения поп-арта — в 1954 г.— выступал лидер необрутали- стов П. Смитсон).

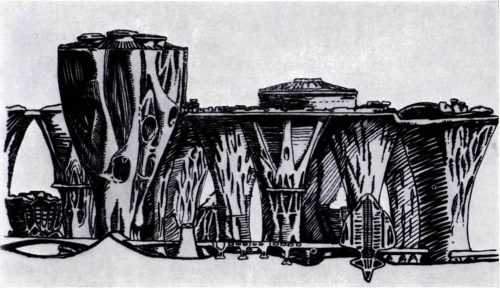

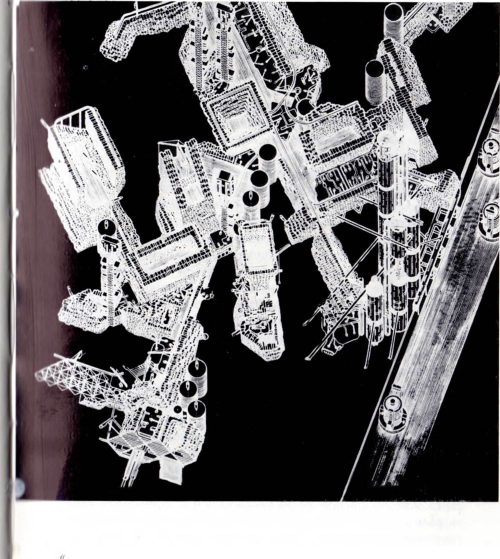

На листах «Аркигрэма» в 1963—1965 гг. появлялись и рисунки, которые на первых норах критикой были отнесены к ряду утопий, продолжающих распространение футурологической волны. Парадоксальная изобретательность авторов привлекла к ним всеобщее внимание. На артистически выполненных изображениях гигантский бронированный монстр, «шагающий город», переставляя телескопические опоры, перебирался через Ист-Ривер; простирался в пространстве опутанный паутиной коммуникаций «Компьютер-сити»; гудел под тучами космический робот; над существующим поселением громоздилась многоярусная косоугольная клетка инфраструктур «Плагин-сити» — города, где функциональные ячейки могут подключаться как настольная лампа через штепсель к любому гнезду в системе коммуникаций и также легко могут перемещаться или заменяться.

На фоне угасавших рассуждений о городах будущего аркигрэмовские утопии были приняты всерьез. Непререкаемый критик, хранитель заветов «новой архитектуры» Зигфрид Гидион предал их проклятью во имя памяти Ле Корбюзье, тогда только что скончавшегося. Греческий градостроитель-футуролог Докснадис писал о «милитаристской фантазии», о «военных машинах, сокрушающих природу и людей в худшей из дистоний»44. Другие авторы, напротив, искали в утопиях «Аркигрзма» (и особенно в «Плаг-ин-сити») профетический образ текучей, изменяющейся вместе с потребностями общества среды будущего. Г. Бэнем писал, что, наконец, появилось предложение, адекватное уровню современной науки и техники, которое указывает им путь к дальнейшему маршу45. Фактически, однако, «Аркигрэм» причудливо соединял в «образ города» существующие элементы, заимствованные из самых различных источников. Заимствованное получало иное качество за счет неожиданной подстановки. Новым было только целое, только поражающая воображение метафора, созданная техникой поп-арта. Авторы прежде всего наслаждались формальной игрой в расширение языка архитектуры путем неожиданных комбинаций, их увлекало ниспровержение понятий, столь посильное в антиутопии, увлекала и атмосфера мистификации. Антиутопии Аркигрзма заключали в себе элементы пародии на пророческую позу футурологов и на стремление сделать архитектуру образной через тяжеловесную монументальность и грандиозность. Игра парадоксами увлекала логикой своего развития, она вела ко все более крайним идеям, ко все более резким выпадам, к антиархитектуре, а затем и к выходу «вне архитектуры».

Сильный импульс в этом направлении дали произведения архитектора Седрика Прайса, выступившего с концепцией «недетерминирующей» архитектуры. Считая, что в современной английской архитектуре образность «лишь накладывает бравую маску на пустую голову», он последовательно отвергает монументальность, образность, вообще стабильную форму и, наконец, самую архитектуру. На ее место он предлагает понятие «обслуживание», обеспечивающее абсолютную несвязанность, свободу поведения. Декларацией такой системы был проект «Дворца веселья» или «Университета улиц». Дворец этот не должен иметь никаких закрепленных пространственных структур, кроме путей портального крана, который, по желанию посетителей, мог бы в короткое время создавать условия для самых разнообразных видов деятельности, монтируя временные «замкнутости» из набора элементов. Архитектура растворена в эфемерной схеме процессов, обеспеченных мобильными техническими приспособлениями. Она уже не формирует пространство, что было ее главной функцией за тысячелетия существования, ее объект стал «не зданием».

Прайс разработал и утопический проект «не города» Тинкбелт — железнодорожной магистрали, вдоль которой тянутся зоны: испытательных полигонов, образования (организованная наподобие «Дворца веселья»), социальных контактов и жилья. Все вместе, по мысли Прайса, должно стать «поясом образовательной деятельности», «поясом мышления», объединяющим промышленный район северного Стрегфордшира. Здесь утопические мысли об «освобождающем соединении науки и технологии» и превращении образования в индустриальное предприятие, что должно обеспечить «прогресс упорядоченных социальных изменений», служат лишь сюжетным наполнением теоретического эксперимента, доказывающего возможность города, не имеющего ни фиксированной пространственной схемы, ни устойчивых социальных структур, ни образа. Декларация реформистской идеи еще используется Прайсом как трамплин, но она тонет в сарказмах «антиархитектуры», с помощью которых архитектор стремится развенчать свою профессию. Да и само образование Прайс изображает как обезличенный процесс «кондиционирования поведения».