Мысль о возможности непосредственного влияния на социальные процессы путем реорганизации пространственных структур выросла из образной метафоры, уподобления города гигантскому механизму. Ле Корбюзье, принимая аналогию, делает конкретный вывод: изменение технологических процессов, связанных с машиной, обеспечивается изменением ее частей и связей между ними, следовательно, изменение структуры города, «машины социальной жизни», должно вести к перестройке социальных процессов. Апалогия переносится и в масштаб отдельного сооружения: Ле Корбюзье называет дом «машиной для жилья», Гропиус пишет: «Жилой дом — это созданный производственно-технической деятельностью организм, единство которого складывается из органического сочетания многих частных функций. Инженеры уже давно и сознательно ищут наиболее экономичного решения самой фабрики и удешевления ее продукции за счет максимальной производительности труда при минимальной затрате механической и живой энергии, времени, материалов и средств; жилищное строительство лишь совсем недавно подошло к своей цели тем же путем».

Моделью нового мира Ле Корбюзье называл заводы Форда. Неукоснительная унификация частей стала обязательной для «визионерских проектов» города того будущего, в которое должно как можно скорее перейти настоящее, по мнению приверженцев нового движения в архитектуре (проект города на 3 млн. жителей и «План Вуазен» Ле Корбюзье). Унификации, далеко не всегда обусловленной требованиями технологии, подчиняется форма жилых комплексов, возводимых архитекторами-рационалистами, видевшими в них фрагментарное осуществление своей утопии («строчная застройка» поселков Даммершток и Сименсштадт, созданных под руководством Гропиуса и др.).

Время изменилось, и крайности фантазий сменились крайностями механического рационализма. Б. Таут, один из наиболее романтичных мечтателей «Ноябрьской группы», во второй половине 20-х годов довел до логического предела идею предопределенности эстетического, доказывая происхождение прекрасного пз целесообразного. Он писал в 1929 г.: «Ни одна деталь не существует сама по себе, все должно задумываться, чтобы служить необходимой частью целого. Все, что хорошо функционирует, хорошо и выглядит. Просто нельзя представить себе нечто, безобразно выглядящее и хорошо функционирующее». Целью архитектуры он называет стремление к максимальной целесообразности и тем самым к красоте 28.

Вряд ли следует подобные пассажи принимать за выражение последовательной системы утилитаристских идей. Постройки самого Таута конца 20-х годов — жилые комплексы рабочих окраин Берлина (Бритц, Пренцлауэр Берг, Вайсензее и др.) отличает выразительность, достигнутая изобретательным использованием весьма скромных средств в условиях жестко ограниченного бюджета. Совершенно очевидно, что такой результат не мог стать автоматическим следствием деятельности, устремленной лишь к утилитарному. Рассуждение, доведенное до парадоксальной крайности, было частью «стиля времени», поэтому, полемизируя с пренебрежительно эстетским отношением к практическим целям строительства, Таут, как и некоторые другие его современники, азартно устремляется в иную крайность, отнюдь не связывая парадоксами полемики свою практику. На деле же и Ле Корбюзье, и архитекторов круга «Баухауза», и Таута увлекает не домостроительная техника сама по себе, а прежде всего художественно-образное истолкование индустриальной техники и ее продуктов. Гропиус, и тем более Таут и Ле Корбюзье, сами отнюдь не технократы. Они прежде всего художники, устремленные к поиску образа, эмоционально утверждающего рациональность их утопии, образа, способного убедить. Но вот ориентирован этот образ именно па сознание некоего просвещенного технократа, в котором искали действенное начало, необходимое для реализации идеальных моделей.

Социальная реальность и ее политические аспекты без тени сомнения выносились за пределы утопии. Оглядываясь на прошлое «Баухауза», Гропиус в письме, адресованном Томасу Мальдонадо, подчеркивает, что школа под его руководством «была обращена к новому образу жизни, который именно и является социальной проблемой»; в определенности же социальной и политической позиции Ганнеса Майера, «допустившего» в «Баухауз» коммунистов, он усматривал лишь некую опасность29. Главным противоречием реальности в глазах лидеров «нового движения» оставалось несоответствие между той рационально организованной утопией, которую они предлагали миру, и иррациональным хаосом, в который погружалось капиталистическое общество.

Утопия становилась утешительной иллюзией, уводившей от подлинной жизни, визионерство оттесняло и замещало активную практическую деятельность. Компромиссы с буржуазией казались искупительной жертвой во имя мечты. Любые несовершенства настоящего легко устранялись в этой мечте о достаточно неопределенном будущем. В конечном счете жизнестроительные амбиции и вера в архитектуру как первичную силу, формирующую культуру, стали увядать после столкновений с социальной реальностью, неизменно заканчивавшихся поражением. Сохранялся лишь возникший на этой основе профессиональный метод, устремленный к конструированию искусственного мира в соответствии с некими идеальными образами, все более замыкавшимися на проблеме «идеальной формы». Да и сам этот мир, как правило, ограничен микрокосмом отдельного здания.

Постройки немецких архитекторов-рационалистов второй половины 20-х годов не вызывают зрительных ассоциаций с машинными формами. Тем не менее в их формообразовании заложен принцип, аналогичный принципу построения механизма,— строгая предопределенность характера и последовательности функциональных процессов. Здание, как и машина, предназначенная для заданной последовательности операций, расчленялось в точном соответствии с детально разработанным графиком организации функций. Пространства отвечали пространственной системе жизненных процессов, но их структура была приспособлена только к данной системе — и ни к какой иной.

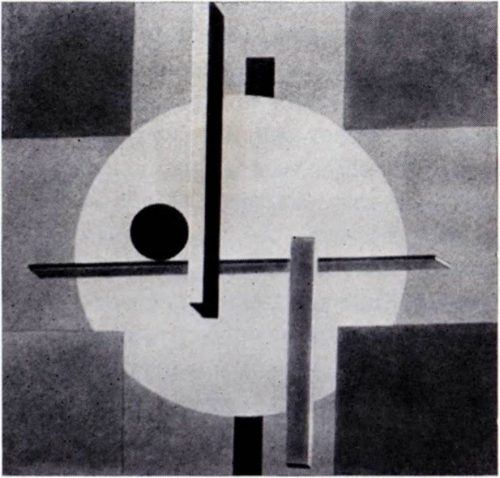

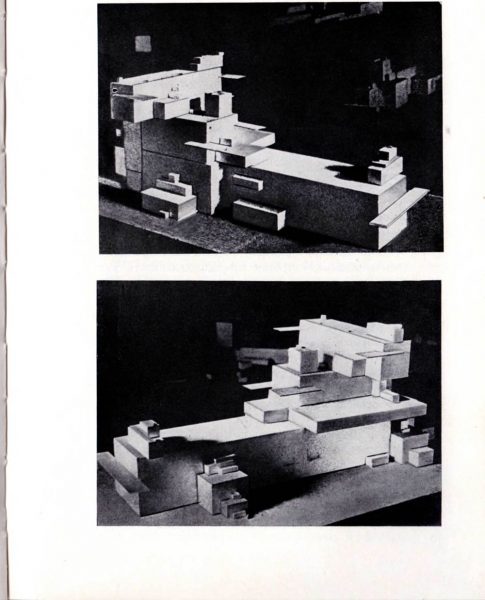

Хрестоматийным примером воплощения таких принципов стало здание «Баухауза» в Дессау, запроектированное самим Гропиусом (1926). Он создавал его как материальную оболочку той «малой утопии», которой виделась ему школа. Естественно, что оно должно было играть и роль своеобразного манифеста, вещественно утверждающего принципы нового архитектурного направления. Критика того времени отмечала превосходное объединение в неразделимом целом функций — административных, педагогических, технических, эстетических и социальных, подчеркивая отличие от общепринятых решений, где административный комплекс высокомерно противопоставлен группам производственных помещений. Однако функциональная структура послужила Гропиусу материалом для пространственной композиции, сформированной в соответствии с принципами неопластицизма (контрастные сопоставления горизонтальных и вертикальных объемов говорят и о влиянии композиционных экспериментов советских архитекторов и художников того времени, в частности Л. Лисицкого и К. Малевича).

Ле Корбюзье создавал свои постройки так же, как и исключительно броские тексты, пропагандирующие «новую архитектуру», опираясь на исключительное уменье упрощать вещи, исключая все второстепенное для проблемы, которую он избрал главной. Таким образом сформулированы и знаменитые «пять тезисов», в которых Ле Корбюзье соединил законы формообразования, связанные с железобетонными конструкциями. Тезисы послужили для «новой архитектуры» тем начальным ядром, вокруг которого стала кристаллизоваться ее догма, превращавшая творческий метод в стиль, в набор стереотипов (когда-то подобную роль сыграл канон Виньолы, «освобождавший» архитекторов от необходимости постигнуть смысл классических ордеров).

Стойки каркаса, заменившие стены и поднимающие дом над землей; плоская кровля, превращенная в сад; свободная система плана, при которой расчленение пространства не зависит от размещения тонких несущих опор; горизонтальные окна; свободное формирование плоскости фасада, превращенного в ограждение, подвешенное к несущему каркасу,— гаков фундамент новой эстетики, провозглашенной Ле Корбюзье. Он стремился доказать функциональную и конструктивную обусловленность пяти пунктов, но неизменно переходил к аргументам, основанным на эстетических предпочтениях (геометрическая чистота, «сила венчающей композицию горизонтали» и т. п.). Что-то в пяти пунктах возникло как инверсия привычных классических приемов, сознательно или бессознательно родившаяся в стремлении утвердить новизну, независимость концепции (колонны, расположенные не над стеной, а под ней; членения пространства, не подчиняющиеся системе несущих конструкций).

Визуальные критерии явпо преобладают в «пяти пунктах», а подход к ним определяется достаточно традиционным отношением к зданию как изолированному монументу. Украшения па здании отвергнуты, но само здание создается как украшение. По-новому возрождалась старая идея классицизма: архитектуру образуют прекрасно пропорционированные, точно очерченные массы.

Постройки Ле Корбюзье должны были утверждать стиль нового общества, нового машинного века, стиль ясный, чистый и лиричный — они мыслились как «передовые посты» утопии, переводящие в реальность хотя бы отдельные черты ее эстетического идеала. Для его воплощения Ле Корбюзье использовал арсенал пластических средств пуризма, поэтизирующих стандартную вещь, произведенную машиной. Наиболее полно его художественные искания конца 20-х годов отразились в постройках для богатых меценатов — вилле М. Стайна в Гарше (1927) и вилле Савой в Пуассн (1930). Образ дома как рационально-гармоничного организма, «машины для жилья», реализовал здесь в отточенной, ясной пластической форме. Этот образ так и не наполнился реальным содержанием — система архитектурных форм осталась единственным реальным результатом утопической мечты о «новом обществе машинного века». И проблеме формы пионеры «новой архитектуры» начинают уделять самое большое внимание.