В предыдущей главе, как и вообще в литературе, посвященной Альберти, недостаточно была оттенена одна сторона его учения о художественном организме. Принцип органических аналогий не был для Альберти принципом односторонне-эстетическим. Он служил ему отправной точкой для выводов не только художественного, но и строительно-технического характера: органические аналогии имели для него одновременно и конструктивный и эстетический смысл.

Характеризуя зодчество древнего Рима, Альберти указывал, что по мысли древних римлян «в здании все должно быть не иначе, чем в живом существе», и связывал эту мысль с присущей римлянам «бережливостью»: они видели, что «животное наиболее пригодно для тех именно целей, за которое хвалят изящество его членов» и потому считал, «что прелесть формы никогда не бывает отделена или отрешена от требуемой пользы». Разумеется, Альберти был далек от простого отождествления конструктивного и художественного.

Принцип «подражания природе» Альберти распространял на механизмы и конструкции. В разделе трактата, посвященном механике, он писал : «Машины, как и живые существа, имеют очень сильные руки и передвигают грузы почти так же, как мы сами двигали бы эти грузы. Поэтому необходимо и в машинах подражать тем движениям членов и сухожилий, которыми мы пользуемся, бросая, толкая, таща, перенося». Или : «Во всяком своде, каков бы он ни был, мы будем подражать природе, которая и кости соединила сии с костями, и самое мясо переплела жилками, ветвящимися по всем направлениям, вдоль и вширь, вглубь и вкось. Такому художеству природы, полагаю я, следует подражать и при укладке камней в своды».1

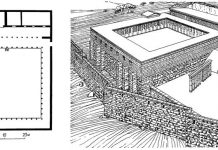

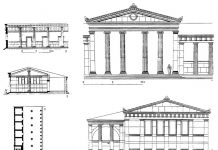

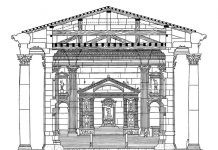

Наиболее показательным примером является трактовка категории единства, которое рассматривается одновременно и как условие конструктивной прочности, и как условие художественной цельности. Вся сущность строительства, по Альберти, заключается в том, чтобы «возвести прочное и насколько можно целостное, связное строение ». В цоколе кладка должна быть «возможно цельной и прочной », а потому, рекомендует Альберти, *если можно сделать цоколь из одного лишь камня, сделай это, в ином случае бери такое сочетание камней, которое более всего приближается к целостности и прочности одного ». И далее, там же: «Вот почему я полагаю, что весь цоколь здания следует воздвигать из твердого, очень крепкого и очень крупного камня, чтобы он вполне стойко держался против часто сменяющихся противоположных влияний». Трактуя о костяке здания, Альберти пишет : «Если бы это позволили средства, кто не пожелал бы видеть все сооружения, так сказать, костистым и в высшей степени прочным, то есть объединенным и укрепленным сплошными колоннами и сочетаемым воедино балками ». И далее, в конце главы: «По наблюдению врачей, в телах живых существ природа обычно поступает так, что кости никогда не отделены одна от другой и не разобщены между собой. Будем же и мы накрепко соединять части костяка одну с другой, так укрепляя жилами и связями, чтобы порядок и сочетание костей позволили всему сооружению, даже при отсутствии остального, держаться своими членами и устоями как законченное целое ». В другом месте Альберти спрашивает: «Что может быть прекраснее, если весь костяк из одного камня ? Наиболее приближается к нему то сооружение, в котором все части такие, что не видно, где они смыкаются». Наконец, говоря об арках, Альберти требует, чтобы все каменья их были «из широкого и возможно крупного камня», ибо «у всякого тела та часть, которая сращена и едина от природы, более нерасторжима, нежели та, которая связана и слажена рукою и искусством человеческими».

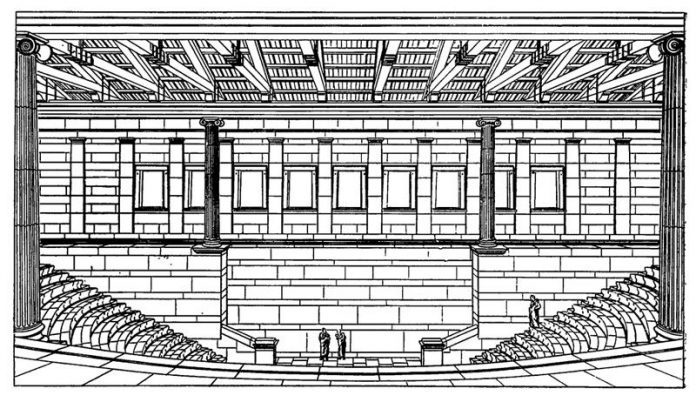

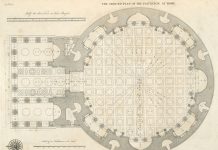

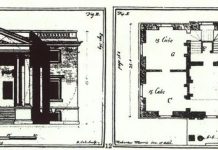

Но организм не есть только неделимое единство, и как бы ни было совершенно в конструктивном отношении единство, поглощающее самостоятельность частей — единство в художественном произведении, как и в организме, не является абстрактным, оно является единством множества или единством во множестве. В этом заключается смысл альбертиевской категории членения. Подобно организму, здание имеет члены, которые должны соответствовать друг другу: множество должно быть сочетаемо с единством. «Пусть эти члены будут между собой так согласованы, чтобы казаться единым целым и правильно сложенным телом, а не растерзанными и раскиданными членами ». Одна часть, «завладевая всей красотой», не должна оставлять всего прочего «в обиде». Ничто не должно быть «ограничено и очерчено линиями одного единственного вида »: одни части приятны, если будут больше, другие хороши, если будут меньше, а третьи заслужат похвалу за средние размеры». «Одни части будут нравиться, если они ограничены прямыми линиями, другие — кривыми и, наконец, третьи — и теми и другими; лишь бы ты соблюдал то, что я не раз советовал — не впадал в ту ошибку, когда кажется, что ты сделал урода с неодинаковыми плечами и боками». И загородная вилла в описании Альберти является наглядной иллюстрацией этого общего тезиса: «Из четырехугольных помещений попадают в круглые, из круглых опять в помещения с углами, из них в такие, которые не совсем круглые и не совсем замыкаются прямыми линиями».2

Единство было для Альберти конструктивным идеалом, выражением того, что Витрувий называл firmitas, прочностью, и что являлось для него наряду с пользой и красотой одной из основных категорий архитектуры. С этой точки зрения множественность была недостатком и только недостатком. Но множественность конкретного бытия, его разнообразие обладали неотразимой притягательной силой для людей Возрождения. В книгах «О живописи» Альберти писал: «То, что в истории [то есть в сюжете картины. — В. 3.] прежде всего доставляет нам наслаждение, происходит от обилия и разнообразия изображенного. Как в кушаниях и в музыке новизна и обилие нравятся нам тем больше, чем больше они отличаются от старого и привычного, ибо душа радуется всякому обилию и разнообразию, — так обилие и разнообразие нравятся нам и в картине [ср. в трактате «О зодчестве» : «во всякой вещи приправа изящества — разнообразие». — В. 3.]. Я скажу, что та история наиболее богата, в которой перемешаны, находясь каждый на своем месте, старики, юноши, мальчики, женщины, девочки, дети, куры, собачки, птички, лошади, скот, постройки, местности и всякого рода подобные вещи».3 С этой декларацией теоретика живописи интересно сопоставить требования заказчиков. Когда братьям Гирландайо было поручено исполнить фрески в Санта Мариа Новелла во Флоренции, в контракт с Джованни Торнабони было включено особое условие, что художники обязуются изобразить «дома, замки, города, горы, холмы, равнины, воды, камни, одежды, живые существа, птиц и всякого рода животных»,4

А позднее философия итальянского Возрождения устами Джордано Бруно запечатлела разнообразие чувственного мира в следующих словах: «Разнообразны члены мира. Разнообразны виды в членах мира. Разнообразны в видах фигуры индивидуумов. Итак, все различается в меру своей способности посредством отличий, одно от другого, и все отграничивается отличительными признаками от всего, словно рубежами. Испытывай же, сообразуясь с природой, различие во всем, в способе существования, в величине, в форме, в фигуре, в нраве, в привычке, в пределе, в положении, и оделяй, насколько можешь, отличительными чертами, изменяя в деянии, страдании, разрастании, обладании, убывании, прибывании и других модификациях, как мы сказали».5 Эти слова Бруно об оливковых деревьях, несходных друг с другом, заставляют вспомнить то место из трактата «О зодчестве», где говорится, что среди «произведений природы» мы не встречаем «даже носов, вполне подобных друг другу».6