Одной из таких малых утопий стала идея организации «соседств». Понятие это, предложенное еще в 20-е годы социологами США, исходило из прообраза, который дали пуританские поселения Америки, возникавшие в условиях освоения новых территорий, «продвигавшихся рубежей». В их атмосфере поведение каждого было подчинено социальному контролю общины, ее групповой дисциплине. Подобный социальный механизм и пытались возродить, расчленяя городские территории на «соседства», единицы обозримых размеров с ясно очерченными физическими границами и центром тяготения, которым должна была стать школа. Предполагалось, что физическая близость в пределах соседства откроет путь для сближения людей, снижающего остроту социальных конфликтов.

Архитектурное воплощение идеи предложил американский архитектор Перри в расчете на то, что «соседство будет однородным в экономическом, культурном и расовом отношении, чтобы сделать практически возможной самопроизвольную ассоциацию для местных нужд». Расчленение на систему «соседств» должно было упорядочить территориальную разобщенность социальных групп, которая стихийно устанавливалась в американских городах. К концу 30-х годов идею приняли официальные органы США. Однако при расширении масштабов, явления обнаружился ряд непредусмотренных последствий. Наиболее тревожным было то, что «однородность населения частей города, возникающая под административным давлением или как результат стихийной селекции, превращает эти части в гетто. Среди групп, которые их населяют, усиливается ощущение «внутреннего» и отчуждение по отношению к «внешнему». Тем самым социальные противоречия становились более наглядными, отношение к ним — более определенным. Территориальное разграничение оказалось фактором, не смягчающим, а делающим более наглядным различие положения и обостряющим конфронтацию социальных групп.

После второй мировой войны в Западной Европе был поэтому предложен иной вариант — ориентация на смешанное расселение внутри каждой территориальной единицы людей, представляющих весь спектр социальных групп общества. Предполагалось, что при этом развитие местных интересов можно будет противопоставить антагонизму классов. Высказывались надежды, что создание соседств нового типа расширит сферу влияния «среднего слоя», на который ориентировались социал-реформисты.

На уровне градостроительных решений идея впервые воплощена в плане большого Лондона, который разработан под руководством Патрика Аберкромби (1879—1957) и опубликован в 1944 г. Социальная программа диктовала обращенную в себя композицию «соседств», их смешанную застройку, сочетавшую жилища для семей с разным численным составом и уровнем дохода.

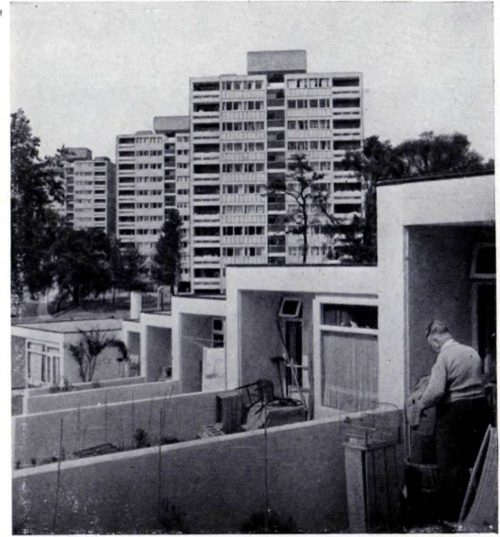

На архитектуру вновь возлагалась задача, по сути своей утопическая,— присущими ей средствами изменить социальные структуры, создав материальную форму, которая должна направлять отношения между людьми. Только новая версия социальной утопии была совсем уж прозаичной. Она казалась достижимой, и в соответствии с ее программой сооружено довольно много жилых комплексов. Среди английских экспериментов в этом направлении наиболее крупным и профессионально интересным был микрорайон Роэмптон в Лондоне (1955—1960, архит. Л. Мартин и др.).

Оказалось, однако, что декорации, подготовленные для воплощения малой утопии, которой должна была стать соседская община, не наполнялись социальными связями, зарождение которых они должны были стимулировать. Архитектура бессильна изменить логику социальных процессов. Чрезмерно настойчивые попытки навязать людям средствами дисциплинирующей среды не свойственные им формы поведения завершались неудачами, среди которых была и катастрофа, в которую перерос социальный эксперимент, проведенный муниципальными властями города Сент-Луиса (США).

Здесь, на месте пришедших в упадок трущоб негритянского гетто, в 1951—1955 гг. были сооружены 11-этажные пластины домов образцового района Проутт-Айгоу на 12 тыс. жителей (проект фирмы «Хельмут, Ямасаки и Лейнвебер»). Его рекламировали как утверждающий не только новые стандарты жилищ, но и новый образ жизни для людей с невысоким доходом. Архитекторы исходили из модели жизнеустройства, основанной на их собственных представлениях о том, как должны жить бедняки. Однако жизнь шла по- своему. Места для общения и коллективной работы, которые были устроены в домах между лифтами, останавливающимися только на каждом третьем этаже, и лестницами, ведущими к жилищам, не использовались так, как это было задумано.

Пустующие — они стали местами, где устраивали засады хулиганы и грабители. Монотонная, унижающая своим однообразием среда, которая, по мнению архитекторов, отвечала социальному и имущественному статусу населения, усугубляла сознание неполноценности, тяготевшее над жителями. Их подавленность прорывалась атаками бессмысленной агрессивности. Семьи, с большим трудом получившие жилье, были вынуждены по мере усиления преступности покидать Проутт-Айгоу. В 1972 г. муниципалитет, потерявший контроль над почти обезлюдевшим районом, распорядился взорвать его постройки. Надменность, с которой архитекторы извне навязывали жителям важные для них ценности и проводили характерный для функционализма «исключающий» подход к проблемам, была одной из причин катастрофического результата реализации этой малой утопии.

Все яснее определявшаяся несостоятельность жизнестроительных претензий архитектуры конца 40-х — начала 50-х годов привела к возвращению утопического мышления в сферу эстетического. Смешанное соседство, при котором застройка приобретала не только разнообразие, но и пестроту, поощряло внимание к отдельным сооружениям, подчас в ущерб целому. В 50-е годы проблемы «новой архитектуры» вновь концентрируются на здании как эстетическом объекте, самостоятельном, хоть и связанном каким-то образом с фоном. Наиболее влиятельной фигурой среди архитекторов Занада стал Ле Корбюзье с его верой в архитектора как одинокого героя, противостоящего толпе, с его неукротимым стремлением творить утопию в рамках микромира отдельного здания.

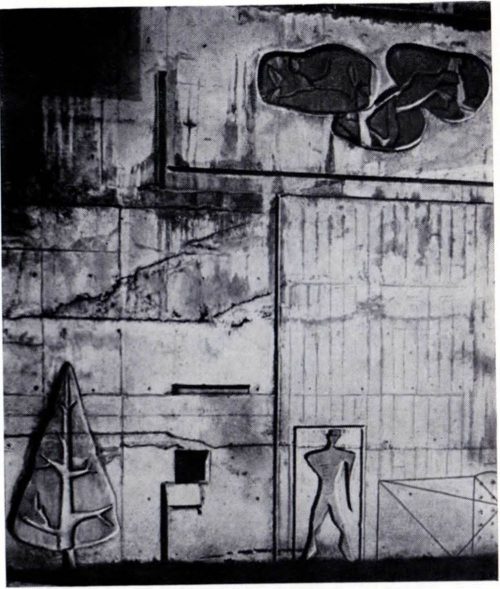

Произведением Ле Корбюзье, имевшим особенно большое влияние, был жилой дом в Марселе, сооруженный в 1947—1952 гг. Впечатляющим утверждением значимости самодовлеющего объекта казалось уже то, что в этот дом было упаковано все, что обычно вводилось в программу «соседства»,— 337 жилых ячеек, магазины, ресторан, детский сад, клуб, спортивные площадки на плоской кровле. Дом превращался в микрокосм, где физическое сплочение должно было стать началом некоей коллективности жизни, гармонизируемой формой материальной оболочки — здания. Однако наиболее новаторское связано здесь не с социальным замыслом «фаланстера» с его темными коридорами, а с утверждением своеобразной эстетики естественного.

Выполняя сооружение из монолитного железобетона, Ле Корбюзье отказался от точки зрения на этот материал как нечто, не имеющее собственных свойств, но точно воспринимающее идеальную форму, заданную архитектором. Теперь он использует бетон как агломерат, обладающий крупной фактурой и хранящий на своей поверхности следы множества случайностей. Родился как бы новый материал, задающий характер пластической формы, ассоциирующейся с некоей суровой прямотой и честностью выражения. Систему пропорций дома и всех его деталей Ле Корбюзье ставит в зависимость от абсолютных размеров и соотношений человеческого тела (созданная для этого шкала величии — «Мо- дулор»), развивая глубинные связи с классической архитектурой.

Классической традиции принадлежала и сама трактовка здания как суверенного объекта. Общая эстетическая настроенность, владевшая Ле Корбюзье, полнее всего выражена в фантастическом ландшафте плоской кровли дома, где такие прозаические детали, как воздухозаборники и машинные отделения лифтов, превращены в подобие коллекции сюрреалистических скульптур, обрисовывающихся на фоне неба и далекого моря.

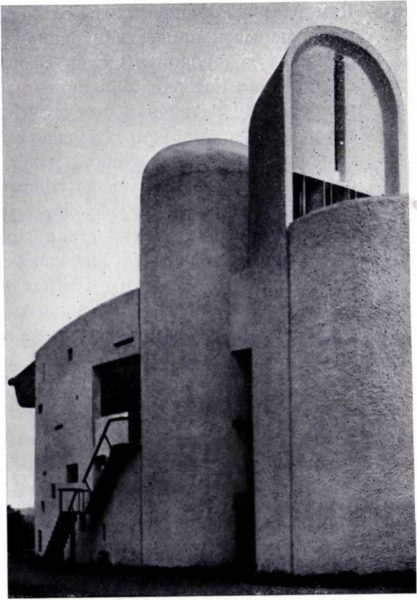

Ле Корбюзье порвал с простотой, воплощавшейся в элементарную геометричность форм, самодовлеющей ценностью довоенного этапа «новой архитектуры». Утверждая правомерность сложного, Ле Корбюзье начинает полемику и с отождествлением утилитарно целесообразного и рационального. В 1950—1955 гг. по его проекту сооружена церковь Нотр-Дам-дю-О в Роншане близ Бельфора. Ле Корбюзье здесь нс делал попыток привести к рациональным категориям иррациональную функцию. Здание сформировано как скульптура: организация материала подчинена задаче создать определенную систему эмоциональных воздействий, через которую человек должен воспринять образ-символ. Форма здания многозначна; сама ее сложность рождает ассоциации с живым организмом. Характер ее во многом идет от «архитектуры без архитекторов» — от народных построек островов Средиземного моря, во всех деталях сохраняющих прихотливые следы прикосновения человеческих рук.

Переход Ле Корбюзье к эмоционально-интуитивной форме, близкой но характеру к произведениям Гауди и экспрессионистов, не случаен. Прямолинейная логика рационализма конца 20-х годов казалась наивной после исторических потрясений следующих десятилетий. Рационалистическое миропонимание в массовом сознании капиталистических стран стала теснить пессимистичная «философия существования», противопоставлявшая свободу разуму. Личность в соответствии с этой философией утверждает себя через отрицание и преодоление логической необходимости, техника воспринимается как внешняя сила, парализующая духовную жизнь. Такие изменения в системе мысли, характерные для большой части художественной интеллигенции Запада, отразились и в творчестве Ле Корбюзье, определив подтексты художественной формы дома в Марселе и, главное, церкви Потр-Дам-дю-О. Ле Корбюзье первым воплотил в архитектуре эти тенденции мировоззрения, сильно повлиявшие на эстетические предпочтения конца 50—60-х годов.

Впрочем, обобщающие суждения об этом времени весьма рискованы. Былое господство одного направления в определенных хронологических рамках сменилось одновременным существованием разнородных конфликтующих тенденций. На Западе это явление как бы узаконили термином «плюрализм». Одним из проявлении плюрализма в 50-е годы стало появление вариантов «новой архитектуры», отвечающих специфике различных национальных культур и местных условий.