Гауди в Барселоне испытывал влияние клерикальной идеологии консервативных кругов Испании, тогда полуфеодальной монархии. Его работы на рубеже XIX и XX вв. основаны на интуитивно-художественном формотворчестве. Любые формы, включая чисто конструктивные, несут сложную мистическую символику, которой и определяется их структура (так, параболическая арка у Гауди — религиозный символ Троицы). Прямая зависимость от традиции отвергнута, главным источником вдохновений стала органическая природа. Здание буквально лепится как неразделимое пластическое целое, в единстве которого растворяются структурные разграничения между элементами. Неопределенными, размытыми становятся и разграничения сложно очерченных пещероподобных пространств интерьера.

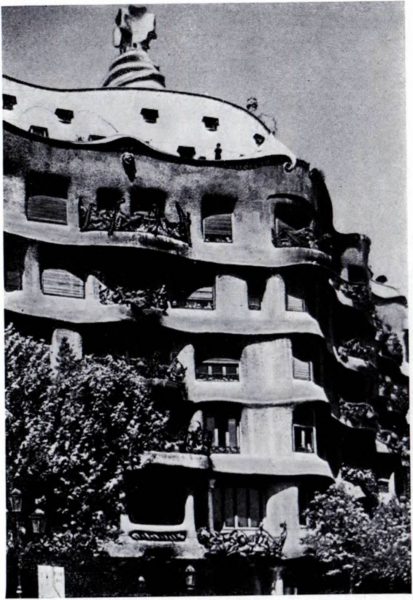

План дома Мила в Барселоне (1905—1910) напоминает криволинейный лабиринт, пронизанный световыми двориками причудливых очертаний. Колеблющиеся движения определяют и вертикальные поверхности. Фасады волнисты, как вставшие дыбом приморские дюны. Металлический каркас использован, чтобы свободно организовать план и без помех вылепить пластичные массы фасадов. Кровлю, напоминающую спину морского чудища, несет сложная система арок гиперболического очертания. Как и в других постройках, Гауди здесь проявил изощренную изобретательность конструктора. Однако не логика конструкции диктует форму, а, напротив, пластическая форма направляет выбор материала и его преобразование в конструкции (особенность, вообще характерная для стиля модерн и лишь доведенная Гауди до парадоксальных крайностей). Неистовое устремление к небывалому и поразительному достигает у Гауди вершин при сооружении культовых зданий.

Главное произведение Гауди — церковь Святого семейства в Барселоне, над которой он начал трудиться в 1884 г. и у которой ко времени его смерти в 1926 г. был завершен лишь фасад одного из трансептов, увенчанный четырьмя шпилями, напоминающими муравейники термитов. Символика форм церкви невероятно сложна. Фантастический замысел Гауди пытался осуществить столь же необычными средствами, отказавшись от детальной разработки проекта с тем, чтобы не стеснять свободной импровизации на строительной площадке. Свою профессию Гауди рассматривал как апостолическую миссию, а эстетической утопии, в которой видел цель жизни, придал религиозно-мистический характер.

Впрочем, независимо от субъективных желаний зодчих стиль модерн, сложный и индивидуалистичный, требовавший исключительно высокого уровня исполнения, становился «стилем миллионеров». Лишь они могли позволить себе воплощение эстетизированной мечты.

Между 1895 и 1905 гг. происходила быстрая ассимиляция модерна коммерческой архитектурой. Многочисленные постройки, обладавшие некими внешними признаками стиля модерн, но заключавшие в себе ту равнодушную несвязанность «утилитарного» и «красивого», которая составляет суть эклектики, компрометировали самую его направленность (именно это определило в последующем непримиримость «новой архитектуры» к наследию модерна). Наиболее активные творчески приверженцы модерна перерастали его, переходя к новым поискам и отбрасывая эстетическую утопию. Еще до первой мировой войны стиль модерн иссякает как течение в архитектуре и искусстве.

Эстетическая оппозиция буржуазной действительности, на почве которой возник стиль модерн, не имела определенной социальной базы, соединив на время изолированных и индивидуалистичных архитекторов и художников. Общественный пафос ее подчас был очень искренним, стимулируя возникновение противоречивых, но своеобразных и ярких произведений. Однако эстетизм обособлял творчество от социальной практики. В сознании архитекторов укоренялась бесплодная идея элитарности творчества, представление о месте художника «над массой». Подрывая веру в ходовые клише, стиль модерн нанес удар но консерватизму в архитектуре —и в этом его главная историческая заслуга, но логика его концепций вела к обособлению архитектуры от реальных потребностей жизненной практики.

С резкой критикой эстетизма, воплощавшегося в архитектуре приверженцами стиля модерн, на рубеже XIX и XX вв. выступил голландец X. П. Берлаге (1856—1934), акцентировавший этическую ценность «честной архитектуры». Однако восходящий к «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо идеал искренности был отнесен скорее к выражению субъективного понимания реальности художником, чем к объективным отношениям структуры н художественной формы в произведении архитектуры. Последовательное устремление к искренности в подобном понимании исключало подчинение объекта творчества условиям окружающей среды: этическое понятие, отнесенное к внутренним зависимостям объекта, претворялось в нетерпимость к любому давлению внешних факторов. Тем самым утверждалось представление о произведении архитектуры как замкнутом микрокосме, весьма существенное для развития архитектурной утопии в дальнейшем. Идеи Берлаге имели огромный резонанс. В. Гропиус писал вслед за ним: «Современное здание должно извлекать свою архитектурную выразительность только из силы и значения своих собственных органических пропорций, должно быть истинно в самом себе»

— обращенный в себя руссоистский идеал «искренности» выражен в этих словах четко.

Австрийский архитектор Адольф Лоос (1870—1938) в показной роскоши «стиля миллионеров» увидел отражение не только аморальности эпохи, но и ее социальной несправедливости. Оценивая каждый элемент архитектурной формы затраченным на него трудом и протестуя против бессмысленного расточительства, он провозгласил лозунг «долой орнамент!» Культу оригинальности он противопоставлял простые ценности целесообразного, утверждая необходимость следовать таким традициям народного искусства, как бережливое отношение к труду и любовное выявление свойств, присущих материалу. Отрицание декоративизма у Лооса имело не только моральную и рациональную основу; оно связано и с художественными тенденциями, проявившимися в западноевропейской живописи, с призывами Сезанна к очищению формы от случайного, к ее обобщению до элементарных геометрических объемов. Утопия существовала и для Лооса, однако он вновь переносит центр тяжести с эстетического на этическое.

Критика Берлаге и Лооса не исключала возможности подчинить творчество зодчего утопическому идеалу, но требовала новых форм утопии, более отвечающих жизненным реальностям. Стремительный прогресс в конце XIX — начале XX в. сделал технику наиболее поражающей воображение среди таких реальностей и путь к новым горизонтам архитектурной утопии виделся через ее освоение.