Ар-деко не смогли простить того, с какой легкостью этот стиль приспосабливался к потребностям тоталитарных режимов, поэтому в странах Западной Европы после победы над фашизмом модернизм становится практически единственным направлением, ассоциирующимся с демократическими ценностями, а следовательно, и единственно возможным. (К этому времени за модернизмом также закрепляются названия «Современное движение» (Modern Movement) и, учитывая его распространение на планете, «Интернациональный стиль».) Корифеи авангарда, уже отнюдь не юные, в том числе Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт, в 1950-1960-е гг. оказались завалены престижными заказами и окружены восторженными почитателями. Позже — после смерти Сталина — даже в СССР происходит настоящая архитектурная революция, и под предлогом борьбы с декоративными «излишествами» эстетика современности приходит и к нам.

Каноны «Современного движения» после Второй мировой войны в основном оставались теми же, что и во времена бескомпромиссного авангардизма 1920-1930-х гг. Никакого декора, особенно ордерного, никаких исторических реминисценций. Только чистая форма, на первый взгляд рассказывающая лишь о двух вещах: либо о функции, либо о конструкции. Но сама форма теперь была другой. Как-то незаметно забылся один из главных эстетических постулатов — примат прямого угла. И мэтры, сделавшие себе имя в прошлом, и архитекторы, получившие мировую известность уже после победы над Германией, такие как Алвар Аалто (1898-1976), Ээро Сааринен (1910-1961), Оскар Нимейер (1907-2012) или Джо Понти (1891-1979), стали использовать округлые силуэты и криволинейные поверхности.

Это не случайная измена одному из основных принципов модернистской эстетики. Что-то поменялось в общем настрое. К середине XX века только тоталитарные режимы с их упрощенным мышлением и примитивными рецептами, как осчастливить либо отдельный социальный класс (пролетариат), либо отдельную расу (арийскую), еще пытались перестроить мир и человеческое общество в нем в соответствии с теми или иными утопическими проектами. В архитектуре же по-своему повторялась ситуация, уже встречавшаяся нам при переходе от Ренессанса к барокко и классицизму. Здания, выполненные талантливыми зодчими, все еще убедительно демонстрируют верность лучезарным идеалам, порожденным в начале столетия. Однако теперь это уже не искреннее стремление приумножить мировую гармонию, но, скорее, готовность с оптимизмом о ней рассказать. Иными словами, архитекторы признались себе, что радикально помочь Творцу (не важно, Богу или природе) и принести порядок в целый мир они не могут. Остекленные призмы небоскребов, во множестве тиражированные в подражание блестящим проектам Миса ван дер Роэ, служат только символами высоких идеалов — прогресса, цивилизации, демократии, а также демонстрируют высокие технологии, доступные лишь передовым обществам. Но стать частями композиции мирового масштаба, реально, а не метафорически упорядочивающей данный человечеству мир, они теперь не стремятся. Здания уподобляются актерам: помимо того, что они существуют физически, как полезные и прочные объемы, они еще и «входят в образ», играют пафосные (и многословные) роли.

В 1950-е гг. люди почувствовали, что чистая форма — это слишком скучно, что призвание архитектуры — не единственно прочность и польза и даже не просто красота. Форма в зодчестве наполнена не только обитателями, но и смыслами. И если строится храм, то должно быть ясно, что это именно храм, а не фабрика и не гараж. А зал для торжественных собраний (скажем, для церемоний в престижном университете) обязан быть именно торжественным, даже если он трижды модернистский.

Одна из главных тем, «осмысливающих» форму, это, разумеется, история. Она стала постепенно возвращаться в архитектурные композиции, поначалу в виде арочных очертаний, часто выполненных все в том же железобетоне. Такие «формы из прошлого» любил, например, применять Луис Кан (1901-1974), когда строил здания, связанные с интеллектуальным наследием человечества, — музей или библиотеку.

Мысль «перезагрузить» государственную машину и очиститься от старой бюрократии периодически посещает правителей-реформаторов. Вспомним хотя бы Санкт-Петербург или Астану. Город Бразилиа не был бы так знаменит, если бы в его проектировании не принял участие выдающийся латиноамериканский архитектор Оскар Нимейер (1907-2012). Стиль, в котором он работал, иногда называют «необарокко». Впрочем, и урбанистические, и архитектурные решения далеко не во всем получились удачными. Начав реально функционировать, город, задуманный как социально гармоничный, оказался весьма проблемным именно в плане равенства различных общественных слоев. У Нимейера тоже не все вышло правильно. Например, идея использовать в здании собора витражи, как в готике, в климате Бразилии привела к «парниковому эффекту», весьма мучительному для прихожан.

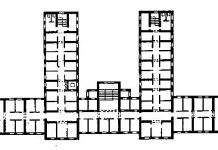

То, что модернизм не может являться единственно верным каноном на все времена, как думали его создатели, сегодня хорошо известно. Архитектура из коробок, стеклянных или железобетонных, когда ее много, оказывается слишком однообразной и безликой. Кроме того, олицетворяя демократические ценности Запада, она, говоря по правде, склонна к диктатуре. Ее фасады требуют не только безупречности в отделке, но и безукоризненного единообразия огромных плоскостей. Однако чтобы жить за идеальными фасадами, нужны идеально стандартные люди. Лучше всего это понимали проектировщики советских домов- коммун 1920 — начала 1930-х гг., где все жильцы должны были вместе вставать, вместе питаться и по команде идти заниматься облагораживающим трудом. Это, конечно, экстремальный случай. Но и сегодня есть определенные противоречия между отдельным жильцом, желающим по собственному вкусу обустроить личный балкон или повесить на внешнюю стену так необходимый летом кондиционер, и намерением архитектора, мыслящего безукоризненными объемами, складывающимися в лучезарные градостроительные образования.