«Экспрессия», «экзальтация», «экстатичность», «иррационализм», «иллюзионизм», «имматериальность» — искусствоведы щедро используют эти понятия, характеризуя стиль барокко, и шедевр Бернини демонстрирует их в полной мере. Тереза Авильская в интерпретации великого скульптора явно находится в состоянии, когда женские чувства могущественнее разума. Не только лицо с полуоткрытым ртом и полуприкрытыми глазами, но и складки монашеских одежд и сама поза как будто передают сладостные конвульсии, широкими волнами проходящие по телу и находящие отклик в душе. Божественный свет, изображенный пучками позолоченных прутьев, как будто взрывает изнутри коринфский портик с треугольным фронтоном, выгибает его наружу, разрывая антаблемент. Бог тут же, рядом, точнее — везде, он сам как стрела проникает в тело Христовой невесты, и мы, зрители, тоже можем слиться с ним всем своим существом.

Неврастеническая восторженность удваивает и утраивает все средства выражения: уже мало отдельных колонн, и их, где только можно, заменяют парными; недостаточно выразительным кажется один фронтон, и его не смущаются разорвать, чтобы повторить в нем другой, меньшего масштаба. В погоне за живописной игрой света архитектор открывает зрителю не сразу все формы, а преподносит постепенно, повторяя их по два, по три и по пяти раз.

В этом духовном труде материя очень мешает, и художник готов бороться с ней до полного ее подчинения. Бернини достиг в этом несравненных высот. Мрамору в его руках с трудом удается сохранять остатки каменного достоинства. Он тверд, но покорен, по воле ваятеля превращаясь то в нежную гладь ангельской кожи, то в трепетную плоть жаждущих губ, то в жесткие складки монашеской мантии. Барочный материал (бронза, камень или золотой левкас) — всегда стихия, но стихия почти прирученная, с толикой памяти о былой свободе, оттеняющей мощь таланта.

Человеку, считавшему, что плащ короля и грива коня слишком изогнуты и разработаны наперекор правилам, которые нам оставили античные скульпторы, Бернини ответил: «То, что вы считаете моим недостатком, есть высшее достижение моего резца, которым я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и этим смог в известной степени объединить скульптуру с живописью. А то, что античные художники этого не делали, быть может, происходило оттого, что у них не хватало духу сделать камни “такими покорными своей руке, как тесто”».

Еще одна черта, отличающая эту эпоху и также хорошо видная именно в истории святой Терезы, это интерес к частному человеку. При всей масштабности свершений Терезы Авильской (а основательница многих обителей показала себя незаурядным и волевым организатором) ее опыт, запечатленный в книгах, — это не свершения героя. Свои труды, в том числе знаменитый трактат «Внутренний замок, или Обитель» (1577), она писала для рядовых христиан. Чтобы идти ее путем, не нужно быть выдающимся философом, как оставивший нам «Исповедь» Августин Блаженный; не требуется и приводящее к появлению стигматов (ран, повторяющих раны Спасителя) подвижничество святого Франциска Ассизского. Достаточно работать над собой, тренировать собственную душу, чтобы, переходя из комнаты в комнату, шаг за шагом приблизиться к центру мистической цитадели, где у каждого есть шанс на встречу с Христом. Какие бы герои ни представали в художественных произведениях барокко, в центре каждого полотна и каждого здания, светского или религиозного, оказывается он — частный человек, сколь угодно скромный, но уже не являющийся винтиком целостного механизма.

Конечно, и Бернини, и его современники никак не изменяли идее «пра вильного искусства», созданного древними. По крайней мере, так им казалось. В самом деле, «Экстаз святой Терезы» формально следует античным традициям. Портик, если выпрямить балки и заделать разрывы в раскрепованных деталях, окажется полностью соответствующим витруви- анским канонам. Крылатый ангел, держащий золотую стрелу, несомненно, подражает Купидону, озорному богу греков и римлян. Правда, античное наследие теперь уже нечто само собой разумеющееся, не требующее ни доказательств в праве на применение, ни сражения за его идеалы, поэтому пафоса борьбы за единственно верное в барочных творениях нет.

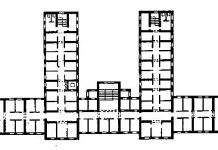

Однако вернемся в храм Санта-Мария-делла-Витториа. Вдруг выясняется, что мы здесь не одни: какие-то персонажи присоединились к нам, зрителям, и наблюдают благочестивую сцену с боковых стен трансепта. Композиция, оказывается, включает не только алтарь. Справа и слева от центрального портика расположены настоящие театральные ложи. В них, даром что из мрамора, живо расположились важные персоны — члены древнего рода Корнаро. Выходит, что мы шли в церковь, а попали в театр. Даже неудобно как-то. Интимный момент, а тут зрители, заинтересованно наблюдающие за событиями и оживленно обсуждающие увиденное. Склонность к театральности и любовь к искусству Мельпомены — одна из характернейших черт барокко. Как и многое в эту эпоху, данный феномен имеет двоякую, даже парадоксальную природу. Сценическое действо — всегда иллюзия; соответственно, оно хорошо подходит в качестве символа иллюзорности данного нам в ощущениях мира. Если верить в приоритет духовных ценностей, в то, что все материальное — «суета сует», тогда и «Весь мир — театр. / В нем женщины, мужчины — все актеры», а подлинное приходит после того, как опускается занавес. Но есть и другая сторона. Театр в XVII веке — лучшее средство для того, чтобы сделать рассказ осязаемым. В том числе и рассказ о Боге. Это отличный способ достоверной реконструкции сакральных событий. Напоминает наш телевизор. Мы, конечно, понимаем, что лишь простецы верят в его правдивость и он может быть эффективным средством манипулирования. Однако, предъявляя такие претензии, мы как раз подтверждаем, что ждем от него именно очевидной правды. Так и Бернини, помещая сцену встречи Терезы с Небесным Женихом в театральные декорации, как будто удостоверяет реальность, осязаемость мистического события.