Если попытаться выделить в этом учении некие важнейшие для формирования культурного сознания тенденции, то можно очертить три основных вектора.

1) Во-первых, это мистицизм. Рационализму в познании противополагается путь мистический — не постепенное, систематически-аналитическое приближение к истине, а мгновенное таинственное явление, «откровение» ее очищенному уму; не дробная совокупность малых истин, а единство, целокупность, неделимость истины.

Православный мистик стремится постичь мир прежде всего в его единстве, а не множественности, ибо Божественная энергия единяет столь дробный и множественный в своих формах земной мир. Эта единяющая, центростремительная, соборная тенденция учения представляется нам фундаментальной.

Характерно отсутствие всякой структурности в интерпретации самого Бога в исихастском учении. Бог не разделен на три лица, так же как нельзя сказать, что три лица Троицы «составляют» Бога.

Напротив, каждое божественное лицо содержит всю полноту Бога15 16. Также и множественность божественных энергий, изливающихся в мир, в пределе — соединяющихся с человеком, не свидетельствует о наличии структуры в Боге, энергии суть сам Бог во всей полноте.

2) Вторая тенденция — это антропоцентризм в его религиозном варианте. Следует отметить, что именно антропологический аспект сразу ставит это учение в центр культуроведческих споров вокруг художественно-философских проблем этой эпохи — эпохи Предвозрождения.

«Понимание культуры немыслимо без учета ее антропологических представлений», — пишет известный русский медиевист Г.М. Прохоров, отмечая далее особый интерес к человеческой личности, «возбужденный на Балканах исихастскими спорами и ставший свойственным эпохе «Восточноевропейского предвозрождения» и «Православного возрождения».

Мимо этой проблемы по существу не прошел ни один серьезный исследователь «рублевской» эпохи, хотя, надо признать, Г.М. Прохоров — один из немногих на сегодняшний день, кто связывает антропологические воззрения этого времени с исихазмом. В основном в русской, особенно советской, науке этот вопрос решался с позиций влияния европейского гуманизма.

Однако сам материал русской культуры и искусства этого времени оказывает слишком упорное сопротивление «предвозрожденческим» концепциям европейского образца. «Мешает» прежде всего то, что русское искусство — и шире, русская культура — не становились светскими, что было внутренним стержнем, в частности, итальянской художественной культуры всей этой эпохи.

Решение проблемы человеческой личности оставалось целиком в лоне религиозного сознания — не по форме, а по сути. Православный путь осмысления этой проблемы — раскрытие темы «обожения» человека. Это происходит в русле ортодоксальной традиции: человек, наполняясь Божественными энергиями, может становиться богом — по благодати, а не по природе.

Это прямо выводит нас в исихастскую антропологическую концепцию, имеющую органичные и адекватные параллели в русской художественной культуре и, в частности, в архитектуре того времени.

Как уже упоминалось, на это время приходятся формирование и расцвет раннемосковского зодчества. Эта историческая синхронность в развитии двух явлений средневековой культуры — духовной и художественной — вряд ли была случайна.

Такие совпадения «в чисто фактической сфере времени и места» ставят естественный вопрос об их взаимосвязи и уже не раз подвергались анализу в искусствоведческих исследованиях, западных и отечественных, среди которых одно из самых ярких остается за Эрвином Панофским.

Какого рода была эта связь — вопрос до сих пор спорный и однозначно не решаемый. Тем не менее, уже достаточно обосновано, что в средневековой культуре она существовала и имела определенные уровни взаимодействия. Она была, пользуясь умозаключением Э. Панофского, более конкретной, чем простой «параллелизм развития», но более общей, чем те отдельные влияния, которым неизбежно подвергались живописцы и архитекторы со стороны духовных советчиков .

Это особенно актуально в отношении храмового зодчества — и в целом, в силу его непосредственного участия в религиозном делании, и конкретно для русского зодчества этого периода, которое практически заново возникало «из пепла» традиции.

Трудно предположить непричастность его обновлявшегося языка к церковным умонастроениям и церковной «проповеди», тем более учитывая их определяющий для того времени общественно-идеологический статус. С другой стороны, общность этого языка свидетельствует о системном обновлении культуры, а не о частных вариациях, что соответственно предполагает воздействие общих семантических факторов.

Какова их природа и могла ли исихастская парадигма быть источником этих формообразующих факторов? Каким образом и какими средствами мог происходить и получать воплощение процесс взаимодействия богословско-религиозного и архитектурного сознания в это время?

Думается, что преимущественной областью такого взаимодействия была сфера символико-художественной образности. Категория «образа» в системе восточно-христианских установок была не просто художественно-эстетической категорией, как это стало характерно для более позднего времени.

Она в не меньшей степени принадлежала сфере онтологии и гносеологии, причем имела весьма высокий статус. Приоритетное значение придавалось познавательной функции «образа», по своей достоверности превосходящее даже категорию «слова». Существовала разработанная Дионисием Ареопагитом концепция образа, в которую исихазм сделал существенные привнесения.

Теоретически они касались преодоления четкой для концепции Дионисия Ареопагита оппозиции между образом и архетипом, между «вещественным и поэтическим», между божественной истиной и ее телесным символом, а практически сказались на развитии символической и художественной образности этого времени в сторону большего «реализма» (в тогдашнем понимании) и онтологической конкретности.

Максимальному культивированию образных средств выражения способствовали, со своей стороны, и особенности исихастского мистицизма, принципиально бессловесного. Символический образ становится единственно возможным языком молчания. «Мистицизм как уверенность в существовании вневременного и символизм как прозревающее знание незримого очам… нуждаются друг в друге».

Именно в символико-образной форме отражали в своем творчестве разные грани мистических путей и откровений иконописцы того времени — прежде всего, Феофан Грек и Андрей Рублев. Думается, что и архитектурные произведения, возникавшие в «ареале» этого умозрения, тоже следует исследовать в этом ключе — т.е. в плане превалирования символико-образной формы выражения.

Образную выразительность храмовой архитектуры можно рассматривать в плане иконографическом и художественном. Богословское учение, и в частности исихазм, могло наиболее прямо выражать себя через иконографические построения. Оно задает свой символико-образный ряд и мыслится в категориях, которые имеют план и иконографического, и конкретно архитектурного выражения.

Относительно путей распространения богословских истин в обществе хочется привести мнение С.С. Аверинцева. Он отмечал сходство в восприятии мира ученых богословов и некнижных людей русского средневековья «с той самой разумеющейся разницей, что первые понимали общее содержание своей эпохи с большей отчетливостью, а вторые довольствовались смутными и недифференцированными представлениями».

Вряд ли художники и зодчие были самыми «темными» представителями нации, тем более если вспомнить, какую оценку получали иконописцы — «преславный мудрец, философ и зело искусный» Феофан Грек ((ПЛДР 4, 444), «святой и преподобный» Андрей Рублев.

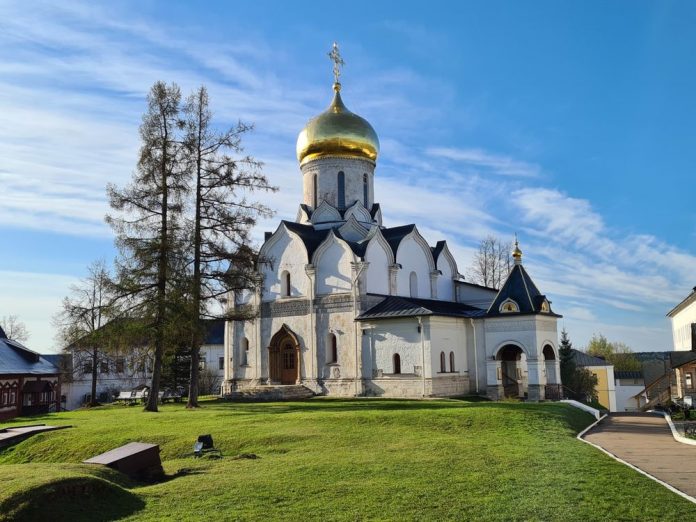

Типология и образная концепция внутреннего пространства раннемосковского храма хорошо известных памятника раннемосковского зодчества сохранились до наших дней. Это два звенигородских храма — собор Успения «на Городке» (1399 г.) и Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405 г.), Спасский собор Андроникова монастыря в Москве (1420-е гг.) и Троицкий собор Троице-Сергиевой обители (1422-1423 гг.).

Типологически эти храмы — четырехстолпные, одноглавые, трехапсидные, небольшие по размерам. Хотя их архитектуру никак нельзя счесть «революционной» в русской традиции, эти храмы, тем не менее, обладают рядом новых черт — и в типологии, и в иконографии, и в тектоническом решении — которые являются общими для них всех, и позволяют объединить их в одну группу. Эти черты и явились привнесением в имевшуюся традицию. Именно на этом уровне будет достовернее всего соотноситься с другими явлениями культуры.

Наиболее «программным» архитектурным произведением — программным именно в духовно-богословском плане — нам представляется Троицкий собор. Это обусловлено, прежде всего, его историческим значением — главный собор прославленной обители и мартирий одного из самых почитаемых русских «исихастов» преп. Сергия Радонежского.

Об этом же свидетельствует и сама архитектура храма — главным образом, наибольшим и намеренным отходом по ряду важных параметров от архитектуры домонгольских прототипов. Даже те композиционные и тектонические несовершенства, которые не раз отмечали исследователи его архитектуры, само ее некоторое «косноязычие» находят свою логику и объяснение в свете исихастских установок, что мы и попытаемся показать далее.

Доминирующей конструктивно-типологической особенностью, характерной для этой группы памятников и привнесенной ею в московскую иконографическую традицию, общепризнанна система ступенчато повышающихся к куполу подпружных арок.

Как известно, в традиционной крестово-купольной структуре подпружные арки, несущие барабан и купол, обычно делались ниже (реже вровень) крестообразно расходящихся цилиндрических сводов центральной части храма. Так были сооружены киевские, владимирские, полоцкие, новгородские30 храмы XII-XIV вв. В раннемосковских храмах подкупольные подпружные арки выкладываются выше уровня цилиндрических сводов, образуя ступенчатый подъем к купольной части.

Появление этого конструктивного приема в русском зодчестве известно в конце XII века. Его тогдашний вариант лучше всего известен нам по церкви Параскевы Пятницы в Чернигове. Возможно, он применялся в других черниговских храмах того же мастера, в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском (по мнению Н.Н. Воронина, Г.К. Вагнера), с другими конструктивными модификациями — в башнеобразных храмах Смоленска и ряде других сооружений предмонгольского времени.

Возможно также влияние сербской традиции, что довольно убедительно предположил в свое время Б. Огнев. Иными словами, в раннемосковских храмах этот прием был не «изобретен», а использован как уже известное «языковое» средство.

Это вполне укладывается в стереотип творческого мышления Средневековья, в принципе негативно настроенного в отношении нового «изобретательства» и ориентированного на уже освященные временем и традицией формы: новое должно быть освящено авторитетом старого, в то же время и от старого нельзя отказываться без достаточных оснований.

Другое дело, что на уже известном «языке» слагаются новые смысловые структуры. Но и в этом случае принципам зодческого мышления, подобно богословскому, была не свойственна «революционность». Основные символы и духовные сущности оставались неизменными, речь шла о «перетолкованиях», обновленных трактовках.

Это был общекультурный принцип, который надо учитывать. С этих позиций открывается принципиальная разница в истолковании одних и тех же конструктивных приемов в разных исторических контекстах.

В раннемосковском зодчестве, начиная с Успенского собора Ивана Калиты (начало XIV в.), в отличие от домонгольского периода, система ступенчато повышающихся арок приобретает качество последовательной архитектурной системы в определенной иконографической и тектонической интерпретации. Такая стилевая оформленность художественного явления свидетельствует о том, что система обретает устойчивые содержательные основания.

Сразу заметим, что эта система не привносила каких-либо существенных выгод ни в работу конструкции крестово-купольного храма, ни в технологию строительства. Более того, она влекла за собой определенные технологические трудности (например, усложнение кладки, прежде всего в остроугольных стыках, связанное с применением эксцентрического построения арочных элементов вместо прежних концентрических). На этом основании можно заключить, что ведущим фактором применения ступенчато-арочной структуры выступают образные задачи.