Утрата некоторых фундаментальных представлений профессии, подобно «единому горожанину», без которого трудно понять саму идею создания «правильного города с дешевыми квартирами для всех», отражает общую тенденцию культуры XX в. девальвацию понятия центра, единства как мировоззренческой категории.

Отсутствие позитивной платформы, веры творит безразличный отвлеченный рисунок, орнамент. При этом возрастает роль вспомогательных средств проектирования (машинных). Архитектурный объект рассматривается как абстрактная задача независимо от человека, занимающего когда-то в сознании художника центральное положение.

«Разрушение центра» единственное, что остается архитектуре: отсутствие выражения, идеализация бесполезности архитектуры. Таков смысл термина «пост-функционализм». Его выдвинул Эйзенмен, надеясь определить традиционный функционализм как новую абстракцию, сродни подобным в других искусствах.

Суть того, что он называет отсутствие функционального содержания, «пустая священность», «свыше» функции контекста или утопических программ, будь это социальные либо социалистические программы.

Отсюда «правило исключения», синтаксис пустого знака как ответ архитектуре модернизма, «самопостроение» здания по правилам метаморфологии. Этот метод как принцип содержит требование неподчинения функциональным связям, авторской интерпретации риторических схем, подобно таким, как неравенство, пропуск, оппозиция, противоположность.

Это не что иное, как намеренное создание «трудностей» восприятия, способного запутаться в различных сдвигах, инверсиях, перестановках.

Но коль скоро зодчий не претендует на сохранение «памяти» архитектуры, создание персонального мира архитектурных форм, то вряд ли справедливо расценивать его творчество или игру с абстракциями как «приход к ничему».

Нигилизм Эйзенмена, на наш взгляд, представляет нечто позитивное, поскольку зодчий по-своему наследует и реализует традиционные принципы профессионального композиционного мышления. Однако с точки зрения общекультурного ее содержания, архитектура Росси, Эйзенмена символизирует веру в пустоту, ничто так в XX в. трансформировалась традиционная космологическая символика Платоновых геометрических форм, что, возможно, лишний раз подтверждает нашу мысль: исторический смысл Платоновых тел геометрии как форм архитектурных универсалий может быть прочтен лишь в контексте культуры.

Японский архитектор Арата Исодзаки писал в 1974 г., поясняя замысел здания музея: «Не только бог исчез, мы потеряли способность ставить цель интерпретации вселенной, которую мы все совместно можем иметь… Я представил это положение посредством метафоры нулевой степени (ничто), или исключая центр».

Эта абстрактная «неясная» архитектура, серо-серебристая, как серое индустриальное окружение, восходит к символическому и поэтическому уровню.

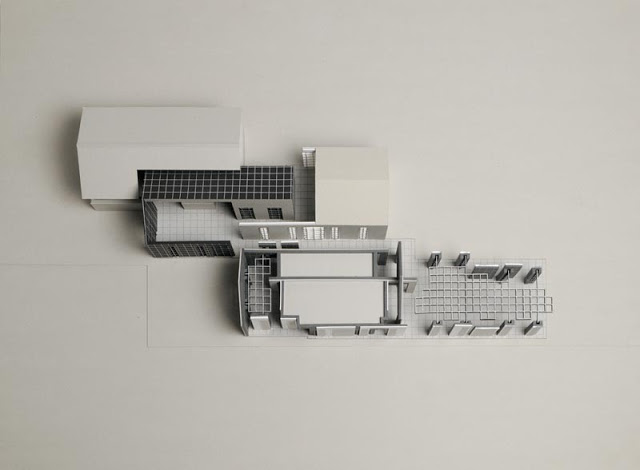

Работы другого японского архитектора Хироми Фуджи интересны в этом контексте с точки зрения демонстрации ими самих правил построения архитектурной формы. В доме-аптеке в Токио (1980 г.) интерьер и экстерьер расчленены и как бы вывернуты один через другой.

Обращение каркасной сетки и цветового кода с очевидностью представляют саму операцию сложного движения, творящего архитектурное пространство. Выразительным элементом служит не столько абстрактная поверхность сетка, сколько ее превращение, иными словами, самоотчуждение от привычных значений элементов.

Сегодня в японской архитектуре абстрактная замкнутость часто соотносится с архитектурной традицией страны, но это отношение лишь добавляет абсурдность результата.

Архитектор Фуджи выступает как манипулятор: небольшое сооружение предстает иллюстрацией мифа о демиурге. Графическая передача значения не связана более с традиционной семантической концепцией, поскольку цель не перенос значения, но его генерирование. Как говорит Фужи, попытка породить «семантическое отстранение» не позволяет зрителю понять здание в окружающем контексте.

Эйзенмен и Фужи более, чем другие современные архитекторы, близки традициям нигилизма (конвенционной метафизике позднего модернизма) с ее потенциальной деструктивностью: зачем строить в бессмысленном мире, зачем не разрушать? И по-своему логичен ответ: «кто-то должен создавать то, что будет разрушено». Так звучит парадоксальный ответ Эйзенмена.

Подобно тому, как Альберти и Палладио подтверждали свои абстракции в терминах христианской метафизики, создавая архитектурные символы веры, так и Эйзенмен утверждает децентрализацию в терминах разрушения, находя метафизическую истину в «механизме, ставшем автономным».

Поэтому, полагает Дженкс, мы можем утверждать, что Эйзенмен, в конечном счете, самый религиозный архитектор, «который создает храмы несуществующему богу». По-иному звучит та же мысль у Исодзаки: элитарный нигилизм с потерей значения торжества обращает монумент в алтарь потерь.

Подобный умственный настрой оставляет профессионалу темой архитектуры только саму архитектуру. По существу, новый абстракционизм -тот же модернизм, использующий архитектурные универсалии композиции, но в значительно усложненной модификации.

Характеризуя позицию современных рационалистов, Дженкс говорит: «Крие, я думаю, относит себя к последователям Ле Корбюзье и неоклассицистов; Питер Эйзенмен называет себя пост функционалистом.

Оба они являются модернистами в их приверженности к абстрактному, вне семантическому языку, который является «чистой» архитектурой, базирующейся в основном на синтаксических элементах (линии, плоскости, объеме, колоннадах и круглых площадях с радиальными лучами).

Они, я убежден, не хотят, чтобы их квалифицировали как постмодернистов, и это вполне справедливо, поскольку они не разделяют большинства принципов движения».